大相撲・初場所(1月場所)の成績をもって、場所後に、豊昇龍が第74代横綱となりました。

大相撲ファンの筆者 TOPIOとしては、3月場所以降が「横綱不在の場所」となることを懸念していましたので、「豊昇龍の横綱昇進」には安堵しています。

一方、歴代横綱の昇進前の成績と比較すると、豊昇龍の昇進前成績は振るいません。振るわないどころか、直近10代くらいの横綱のケースと比較すると、「著しく振るわない」のです。

しかし、横綱になったらからには「強い横綱」になって欲しい。

そんな思いを込めて、「豊昇龍の矛綱昇進は甘すぎる」という批判を「10の指摘」としてまとめてみました。

そして、そんな「10の指摘」を踏まえて、「横綱・豊昇龍に対する今後の期待」を書かせていただきます。

- 豊昇龍の横綱昇進が甘いと批判する具体的な10の指摘

- 今後の「強い横綱・豊昇龍」に対する具体的な3つの期待

なお、筆者 TOPIOが考える「強い横綱」について、こちらの記事もお読みください。

豊昇龍が「強い横綱」を評されるための切り口が分かると思います♪

豊昇龍の横綱昇進が甘いと批判する「10の指摘」

<新横綱 豊昇龍>

— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) January 29, 2025

新横綱豊昇龍より、皆様へメッセージです。#sumo #相撲 #豊昇龍 #横綱 pic.twitter.com/4N8TT8YlH9

豊昇龍の横綱昇進については、優勝の直後から、YouTubeなどでは批判が相次ぎました。しかし、伝達式・横綱土俵入りなどが披露されると、それらの批判は検索しても見られないようになりました。

なぜかよからぬ力が及んでいる感じもします。しかし、新横綱・豊昇龍に強さを期待するためには、これらの昇進の甘さに対する「10の指摘」をしっかり認識しておくことは重要です。

それでは「10の指摘」スタートです。

豊昇龍の横綱昇進が「甘い」と言われる理由について、具体的な項目を10点挙げ、それぞれに比較事例を示します。

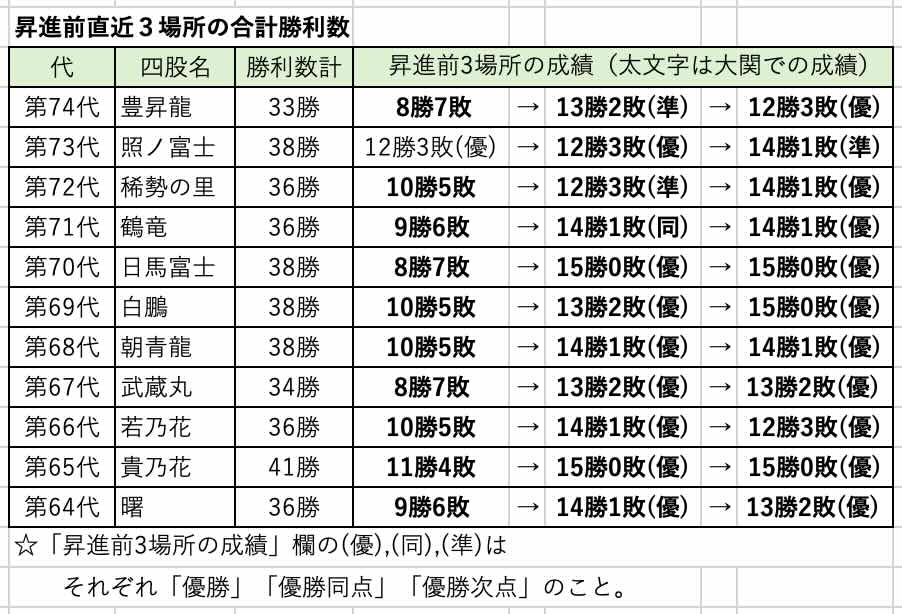

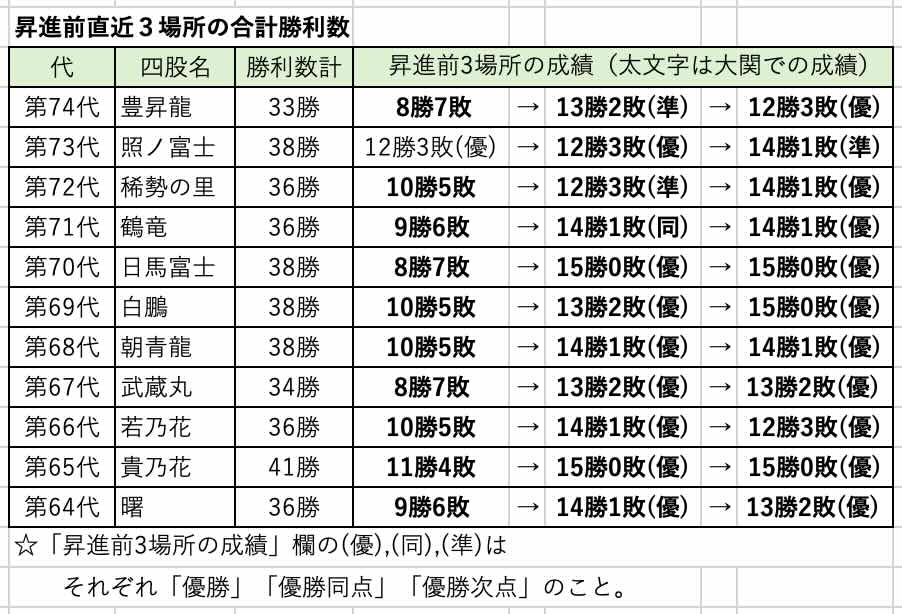

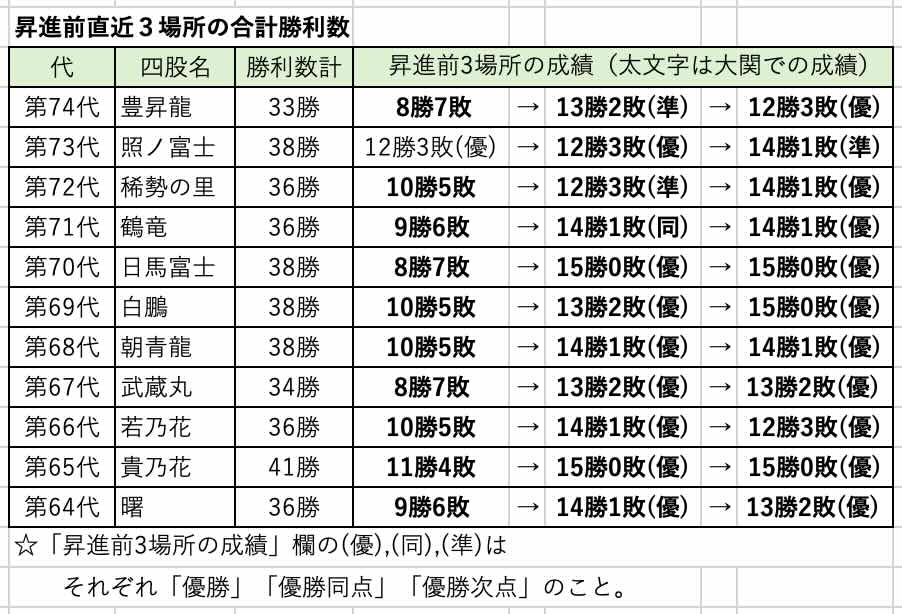

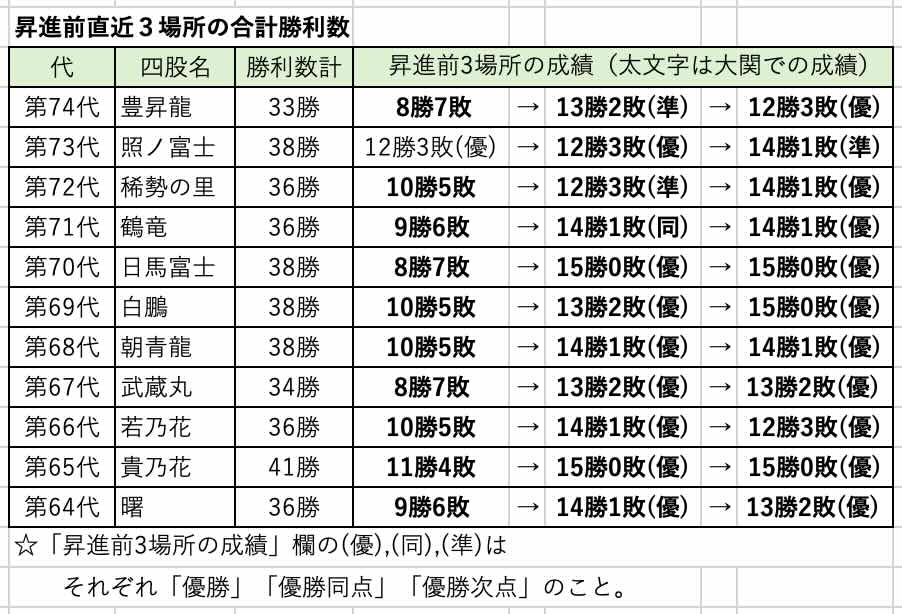

1. 直近3場所の合計勝利数が最低水準

- 理 由: 豊昇龍の直近3場所の合計勝利数は「33勝」で、これは直近10代の横綱昇進者の中で最低記録です。

- 比較事例: 直近10代の横綱初心者のなかでは直近3場所の成績が一番高いのは貴乃花で41勝、一方、武蔵丸が一番低くてが34勝です。豊昇龍の成績は、武蔵丸のそれを下回っています。ちなみに、武蔵丸は、横綱になってから優勝回数7回、優勝同点回数2回、優勝次点回数2回とりっぱな成績を残しています。

- 下記表には載っていませんが、第60代横綱・双羽黒は、優勝実績のないままに横綱昇進を果たし、そして、その後、1度も優勝することなく大相撲界を去りました。その双羽黒でさえ、直近3場所の勝利合計は36勝です。

2. 連続優勝ではない

- 理 由: 横綱昇進の条件として「2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績」が求められます。理想は直近場所・1場所前との連続優勝です。

- 比較事例: 前述の表をご覧になれば分かりますが、直近10代の横綱昇進においては、7人が連続優勝を果たしています。それ以外の、鶴竜・稀勢の里・照ノ富士は連続優勝ではありませんが、直近2場所の勝利数合計がそれぞれ28勝、26勝、26勝です。これと比較すると豊昇龍のそれは25勝で見劣りします。

3. 平幕力士への敗北

- 理 由: 初場所での3敗はいずれも平幕力士相手であり、横綱としての安定感に欠けると指摘されています。

- 比較事例: 直近10代の横綱昇進者の直前3場所において、14勝1敗、15勝0敗という高いレベルでの優勝を果たしているのは9人です。武蔵丸のみ14勝以上の場所はありませんでしたが、それでも13勝2敗の連続優勝で横綱に昇進しています。そして、武蔵丸は横綱になってから大活躍であったことは前述した通りです。要するに、直近10代の横綱昇進者は少なくとも直前の場所で平幕に3敗もする力士などいなかったということです。

- 前掲の表から直近3場所の勝利合計数は豊昇龍が圧倒的に少ないことが分かります。これは逆に解釈すると「敗けの合計数」が圧倒的に多いということ、すなわち、平幕に一番負けているということになります。

4. 昇進基準の曖昧さ

- 理由: 「2場所連続優勝に準ずる成績」という基準が曖昧であり、今回の昇進がその拡大解釈に依存していると批判されています。

- 比較事例: 前掲の表をもう一度、ここに掲げますね。従来は、かなり厳格に「2場所連続優勝」にこだわってきたようです。第64第横綱・曙から第70代横綱・日馬富士までは「2場所連続優勝」を果たしています。一方、日馬富士の次からは、それが「準ずる」という範囲になっています。これの流れで言えば、豊昇龍の昇進判断もOKなのかもしれません。

- 過去はかなりこの「連続優勝」にこだわってました。貴乃花、平成65月場所、14勝1敗で5回目の優勝を果たすも、連続優勝でないということで横綱昇進できず。直近3場所は、14勝1敗(優)→11勝4敗→14勝1敗(優)、合計 39勝という快挙だったにもかかわらずです。その後、貴乃花は連続の15勝全勝で横綱を勝ち取りました。大関・魁皇も同様の苦渋を味わい、横綱昇進は果たすことができませんでした。

5. 直近3場所に8勝7敗がある!

- 理 由: 8勝7敗はギリギリの勝ち越しです。平幕にも多く黒星を喫していることを表しています。それが直近3場所にあるということから、安定度のなさは否めません。

- 比較事例: 直近10代の横綱昇進者で日馬富士も3場所前は8勝7敗でした。しかし、その後、連続の15勝全勝で昇進を勝ち取っています。

6. 横綱審議委員会での議論の短さ

- 理 由: 横綱審議委員会での議論がわずか8分で終了し、過去の昇進時と比較して異例の速さでした。つまり、横綱昇進は議論前からの前提事項(出来レース)だったと推測されます。

- 比較事例: 白鵬の昇進時でさえ10分以上の議論が行われており、前述した貴乃花の昇進見送りの時には2時間以上の激論が交わされました。

7. 横綱空位を避けるための「大人の事情」

- 理 由: 照ノ富士の引退により横綱不在を避けるため、昇進が急がれたとの指摘があります。実際に、1月場所は早々に琴櫻の横綱昇進が消滅、唯一の望みであった豊昇龍も9日目には3敗を喫し、場所中の横綱・照ノ富士引退もあり、3月場所以降の横綱空位は、ほぼ確実の状態でした。それが、優勝争いを独走する平幕・金峰山と豊昇龍の星の差が1つとなると、日本相撲協会の主要メンバーから「横綱昇進可能性あり!」の声が飛び、結果、それが実現しました。この背景には、いくつか理由がありますが、その1つは「横綱空位の回避」です。

- 比較事例: 過去には横綱空位を避けるため、あるいは1人横綱状態を解消するためにに昇進基準が緩和された例があり、今回も同様の背景があるとされています。

- 詳細は省きますが、双羽黒光司(第60代横綱)、大乃国康(第62代横綱)、若乃花幹士(第56代横綱)、照ノ富士春雄(第73代横綱)の昇進には「大人の事情」が働いたと言われています。

8. ロンドン公演など興行面での影響

- 理 由: これも大きな「大人の事情」です。というか、「横綱空位」以上に、こちらのロンドン公演が「一番の大人の事情」だったのでしょう。まず「ロンドン公演ありき」ということです。2025年10月に予定されているロンドン公演で横綱不在を避けるため、昇進が優先された可能性があります。

- 比較事例: 興行面の事情が昇進に影響を与えた例として、過去の双羽黒の昇進が挙げられます。

9. 審判部内での「見送り論」の存在

- 理 由: 審判部内では「昇進見送り」を支持する声が多数を占めていたにもかかわらず、昇進が決定されました。直近3代は「連続優勝」ではない形の横綱昇進となっていました。照ノ富士・稀勢の里・鶴竜です。しかし、現状でも「強い横綱」を誕生させるため「2場所連続優勝」にこだわる空気もあるようです。今回の豊昇龍の場合は、2場所前が準優勝、そして、1月場所は優勝したものの平幕に3敗です。これでは「2場所連続優勝、もしくはこれに準ずる成績」を満たしてないと思うのは当然です。しかし、これに「大人の事情」が作用して、「見送り」の空気が変わった(変えられた?)ようです

- 比較事例: 貴乃花や魁皇の昇進が見送られた際には、審判部の意見が重視されていました。

確かに千秋楽の豊昇龍は素晴らしかった。本割で大関・琴櫻を圧倒。優勝決定の巴戦では金峰山、王鵬を連覇。2度目の優勝を果たした。しかし、12勝3敗での優勝は決して胸を張れる数字ではない。その3敗も9日目までに平幕相手に喫したものだった。

昇進までの2場所合計で25勝、3場所合計でも33勝は、どちらも平成以降の横綱では最低の数字。今場所3敗を喫した時点で、審判部の空気は昇進見送り論が大半。副部長の粂川親方(元小結・琴稲妻)も「厳しいと言えば厳しい」と述べていた。

(中略)

しかし、そこに必死で“空気”を入れ続けていたのが、八角理事長(元横綱・北勝海)や高田川審判部長(元関脇・安芸乃島)だ。12日目の取組後で、豊昇龍がトップまで星1差まで迫ると、理事長は「ムードが出てきたでしょ」と発言。翌日には九重審判部副部長(元大関・千代大海)が「千秋楽次第ではいろんな話が出る」と述べた。

事態が一気に動いたのは、千秋楽の午後に行われた「審判部会」だった。この時も審判部員の中では「昇進は見送るべき」という意見が多くを占めていた。それを突き返したのが高田川審判部長である。「負けた相撲も前に出ている」と評価し、「優勝したら横綱昇進が動き出す」ことを、「部長の責任で」判断したという。こうした審判部の意向は当然、千秋楽の土俵に上がる前の豊昇龍にも伝わっていたであろう。本割、巴戦での奮起に繋がったのは想像に難くない。

巴戦で完勝した豊昇龍に高田川審判部長は「負けた相撲も出合い頭でたまたま負けた。(巴戦の)相撲を見ると文句のつけるところはない」と絶賛。横綱昇進を諮る臨時理事会の招集を要請した。

理事会での推挙を受けて、横綱審議委員会(委員長・山内昌之東大名誉教授)でも「満場一致」で豊昇龍を横綱に推薦した。会議はわずか8分で終了。連続優勝だった白鵬の昇進時ですら10分間の議論があったにもかかわらず、だ。

引用元:d menuニュース:デイリー新潮:平成以降“最低の成績” 「豊昇龍」を何としてでも「横綱」に昇進させたかった「2人の親方」の思惑

10. 昇進後の期待値への懸念

- 理 由: 成績が不十分なまま昇進したことで、今後の成績次第では「横綱の名を汚す」との批判が予想されます。

- 比較事例: 双羽黒は昇進後に不祥事を起こし、横綱としての品格を問われた例があります。結果、双羽黒は、優勝経験がないままに横綱となり、その後も優勝することなく大相撲界を去りました。

以上のように、豊昇龍の横綱昇進は過去の事例と比較して「甘い」とされる要素が多く、特に成績面や昇進基準の解釈において議論を呼んでいます。

要するに、大相撲ファンは「強い横綱」を望むからこそ、成績面で見劣りのする豊昇龍に心配し、また、昇進基準の曖昧さにも不信を感じるわけです。

それらを踏まえて、新横綱・豊昇龍に強く期待することは次の通りです。

「強い横綱・豊昇龍」に対する具体的な3つの期待

ズバッと書きます。新横綱・豊昇龍に期待するのは一言でいうと「強い横綱」です。

そのために豊昇龍に望むのは次の3つ。

- 平幕には全勝し、かつ、3月場所で連続優勝すること

- 令和7年中に、15戦全勝を実現すること

- 幕内優勝10回を達成した後に、叔父・朝青龍の25回越えを目指す

これらを実現するために、より具体的にはどうするか。

いろいろ書きたいところですが、それは当然に豊昇龍自身の問題なので、素人の私は書きません。

まとめ

第74代横綱・豊昇龍が誕生しました。いろいろと批判の向きはありますが、とりあえず「横綱空位」は回避されて良かったと考えています。

また、叔父の朝青龍と違って、動画その他で見ることが出来る豊昇龍は憎めない青年で、大相撲ファンとしても応援したい関取の一人です。

ただし、豊昇龍には歴代横綱のような「強さ」という点では、見劣りがするのは確かで、より頑張ってもらいたいと期待しています。

具体的には前述しましたが、3月場所での連続優勝、今年中の全勝優勝などを果たしてもらいたい。

とにかく、豊昇龍には「強い横綱」として記憶に残る関取になることを望んでいます。

コメント