大の里は、いったい何が違うの?

もしあなたが「強さの理由を知りたい」「得意技をもっと深く理解したい」と思っているなら、この記事はまさにあなたのためのものです!

右差し、左おっつけ、そして“毒饅頭”──。ひとつひとつに、大の里の相撲観と進化のヒントが詰まっています。

初土俵から13場所での快進撃、その裏にある技術と戦略、そして未来に期待される「圧倒的に強い横綱」像とは?

徹底解説します。

なお、以下の記事で、角界入り前の大の里についても、本名の「中村泰輝」ではなく「大の里」と記しますね。

- 大の里の得意技と取り口の特徴

- 右差し・左おっつけ・毒饅頭の徹底分析

- 13場所の成績から見る成長スピードと強さの背景

- 歴代力士との比較で見えるポテンシャル

- “圧倒的に強い横綱”になるために必要な条件とは

こちらの記事もどうぞ。

大の里のプロフィール

新横綱・大の里がこれほど注目される理由は、単なる強さだけではありません。圧倒的な戦績の裏には、幼少期から積み上げた土台と、アマ・プロ両方での実績がしっかりと存在しています。

まずは彼の基本情報を整理して、どんな力士なのかをおおまかに俯瞰してみましょう。

大の里の簡単プロフィールまとめ

以下、大の里のプロフィールを凝縮してまとめました♪

- 四股名:大の里 泰輝(おおのさと たいき)

- 本 名:中村 泰輝(なかむら たいき)

- 誕生日:2000年6月7日(25歳)

- 出身地:石川県河北郡津幡町

- 身長等:192cm・191kg(2025年5月時点)

- 所 属:二所ノ関部屋(師匠:元横綱・稀勢の里)

- 得意技:月・押し・右四つ、寄り

- 昇進歴:

- 初土俵:2023年5月場所(幕下10枚目格付出)

- 新十両:2023年9月場所

- 新入幕:2024年1月場所

- 新三役:2024年5月場所

- 新大関:2024年11月場所

- 新横綱:2025年7月場所(予定)

- アマ戦績:日本体育大学相撲部

- 2019年

- 第74回国民体育大会相撲競技青年の部個人戦優勝

- 第97回全国学生相撲選手権大会で学生横綱

- 2021年

- 第70回全日本相撲選手権でアマチュア横綱

- 2022年

- 第11回ワールドゲームズで無差別級で金メダル、重量級で銀メダル

- 第77回国民体育大会相撲競技成年の部個人戦連覇

- 第100回全国学生相撲選手権大会個人戦準優勝

- 第71回全日本相撲選手権決勝でアマチュア横綱連覇

- 2019年

- 趣 味:部屋の周りをさんぽ

アマチュア時代の戦績が凄すぎます。そして、それと呼応する形で、角界入りしてからの昇進の凄まじさ。初場所から所要13場所で横綱昇進を決めたのは「なるほど」ですね。

次に、アマチュア時代の大の里、角界入りしてからの大の里を少し振り返りましょう。

アマチュア時代の大の里の驚異的戦績

大の里の相撲人生は、石川県の小さな町から始まりました。小学1年の7歳のとき津幡町少年相撲教室で相撲を始めたのです。

そして、自分の相撲を磨くために、大の里は自ら越境して他県である新潟県の中学に進学。高校も新潟の高校に進学。

大の里の小学生、中学生、高校生時代の相撲の成績は、ほぼほぼ明らかにされていません。

ひとつだけ中学生のときの成績で明らかになっていることがあります。それは、横綱・白鵬(当時)が主催していた白鵬杯に中学3年生のとき出場して、優勝したということです。

-大の里は白鵬杯優勝から成長しました 。

「優勝したし、自分自身(★筆者 TOPIO注記、自分自身とは「白鴎」が自分のことを指して発言しています)もスカウトしたことあるからね。どこの部屋行っても横綱になったのかなと」

引用元:Yahoo!ニュース / 日刊スポーツ

他の戦績は明らかになっていませんが、白鵬杯で優勝するくらいですから、それなりに地方では素晴らしい戦績を重ねていたのではないでしょうか。

恐らく、高校時代も、それなりに活躍していたことが推測されます。それは、日本体育大学に進学してからの戦績が物語っているからです。大学生になってから突然の覚醒・・・なんて考えられないですから。

それでは、大の里のアマチュア時代の戦績、はっきりしている事項という意味で、前述したプロフィールから、大学時代の戦績のみを再度ピックアップしますね。

- 2019年

- 第74回国民体育大会相撲競技個人戦優勝

- 第97回全国学生相撲選手権大会で学生横綱

- 2021年

- 第70回全日本相撲再度さ選手権でアマチュア横綱

- 2022年

- 第11回ワールドゲームズで無差別級で金メダル、重量級で銀メダル

- 第77回国民体育大会相撲競技個人戦連覇

- 第100回全国学生相撲選手権大会個人戦準優勝

- 第71回全日本相撲選手権決勝でアマチュア横綱連覇

日本大学相撲部では、1年生からレギュラーをつかみました。そして、この輝かしいというか、あり得ないほどに凄まじすぎる戦績をあげたのです。

国体個人戦連覇、学生横綱、アマチュア横綱連覇。もうこれ以上ないというくらい申し分のない戦績ですね。

大の里は、この戦績で「大相撲の幕下10枚目格付出資格」を取得。2023年に入ると大相撲入りの意思を表明して3月に二所ノ関部屋に入門が決まります。

二所ノ関部屋を決めたことについては、かつて、大の里自身はインタビューで次のように語っていました。

2年連続でアマチュア横綱に輝いた逸材は、数多くの部屋から誘いがあった中で二所ノ関部屋を選んだ。決め手となったのは、都心から離れた茨城県阿見町にあり設備が充実した部屋の環境と、自身の直感。「何の誘惑もなく相撲に集中できる環境が良いと思った。一日も早く関取に上がるためにはいろんな誘惑を消して頑張ることが一番だと思った」。

引用元:スポニチアネックス

大の里は、大学時代はケガも少なく、常に安定した実力を発揮。大型力士にしては珍しく、スピードと柔軟性も兼ね備えており、すでにプロの土俵で通用する技術を持っていたのです。

学生時代にすでに「完成品」と評価されるほどの完成度。まさに、“未来の横綱候補”が、満を持して角界へと進んでいきました。

角界入門してからの大の里、飛躍の秘密?

大の里が角界入りし、臨んだ初場所は2023年5月場所です。

入門と同時に注目されたのは、彼が選んだ部屋です。元横綱・稀勢の里が率いる二所ノ関部屋。名門の再興を託された部屋の将来を担う存在として、大の里の入門は一大ニュースとなりました。

二所ノ関親方は「伸び代がすごい」と語り、型を崩さずじっくり育てる方針を貫きました。その環境の中で、大の里は派手さよりも基礎を重視し、稽古を重ねていきます。

二所ノ関親方のコメントを2つ引用して、紹介します。

稽古や取組も何番か見ていますが、高い素質を持っている印象を受けています。何と言っても体に恵まれているのが魅力的です。なかなか190を超える力士はいないし、相撲ぷりも元気がいいというかガッツがある。まだ伸びしろがあると思っています。私も足が長くて背が高い力士でしたので、しっかり自分のやってきたことを伝えていければ将来楽しみです。スピード出世とかは気にせず、じっくり鍛えてやるべきことをやり続けてほしい。

引用元:中日スポーツ

1場所や2場所早く昇進するよりも、角界には「3年先の稽古」という格言があるように、将来活躍するための力を養う稽古を毎日重ねていくことが大事だ。1場所で昇進できずに逆によかったと思う。期待を集めながら喫したデビュー戦の黒星を糧にすることで、力士としての深みや味わいも出てくるはずだ。

身長192センチ、体重177キロの恵まれた体格で、強力な突き押しが一番の武器だ。四つ相撲も取れ、差して前に出ていくのも大の里のスタイル。強いていうと右四つだが、左四つでも取れる。

4月に弟弟子の元大関高安が私の部屋に出稽古に来た際、胸を出してもらった。高安は大の里を既に幕内レベルだと評したうえで「とくに2歩目、3歩目の出足がすごい」と言っていた。裏返すと、立ち合いはまだまだ甘いということだろう。私も高安と同じく幕内レベルの力はあるとは感じているが、幕内になると立ち合いの厳しさがアマチュア相撲とは大きく変わってくる。立ち合いをもっと磨いていかないと、幕内上位では通用しない。

(中略)

大の里は腰の割り方もまだまだ甘い。腰を割って当たっていくことで相撲に厳しさが増し、立ち合いからもっていかれることもなくなる。そうすれば当然、故障するリスクも減る。もっと腰が割れるように稽古場で基礎から厳しく鍛えていきたい。

アマチュア相撲であれほどの体格の子はいないと思うが、大相撲には少なからずいる。だから体格任せの相撲ではなく、まわしを切る技術や相手の形にさせない技術、組んだ時に相手にまわしを取らせない技術なども大切になってくる。上手を取る位置やいなし方も含めて、極めればまだまだ成長の余地が大きい。

引用元:日本経済新聞

二所ノ関親方は入門してきた逸材大の里について、その弱点もしっかりと認識し、その持てるポテンシャルを実現するための方策を考えていたのですね。

_/_/_/

角界入り以降の大の里について、注目すべきポイントは以下の3点に集約されます。

- ①完成された四つ相撲:入門時点で既に“右四つ型”が確立

- ②師匠との信頼関係:教えを愚直に守る姿勢と吸収力

- ③精神の安定感:勝っても驕らず、負けても崩れない

これらの3要素が揃っていたからこそ、幕下デビューからわずか1年で大関へ昇進し、さらに横綱にまで駆け上がるという前代未聞のスピード昇進が実現したのです。

親方と信頼関係が強いからこそ、ここまで伸びたんだね!

大の里の角界成績

新横綱・大の里の快進撃は、所要13場所という短期間での横綱昇進を確定させたという数字に凝縮されています。その歩みは、現代相撲の常識を覆すような記録の連続でした。

この章では、大の里の凄さをファクトベースで見ていきます。

まずは、大の里の初土俵から横綱昇進に至るまでの全場所の成績をリストで振り返りましょう。

大の里の全場所成績をリスト!

- 2023年5月場所:幕下10枚目(6勝1敗)

- 大の里は角界初戦で黒星。相手は、今の朝紅龍でした!

- 2023年7月場所:幕下3枚目(4勝3敗)

- 2023年9月場所:十両14枚目(12勝3敗)

- 新十両

- 所要2場所での十両昇進!

- 2023年11月場所:十両5枚目(12勝3敗 優勝同点)

- 2024年1月場所:前頭14枚目(11勝4敗)

- 新入幕、敢闘賞

- 所要4場所での入幕!

- 2024年3月場所:前頭3枚目(11勝4敗・優勝次点)

- 準優勝、技能賞、敢闘賞

- 2024年5月場所:小結(12勝3敗)初優勝

- 新三役、初優勝、技能賞、殊勲賞

- 所要6場所での新三役入り

- 初場所から7場所目での幕内優勝

- 2024年7月場所:関脇(9勝6敗)

- 殊勲賞

- 十両以降、6場所連続の2桁白星だったが、初の1桁白星に

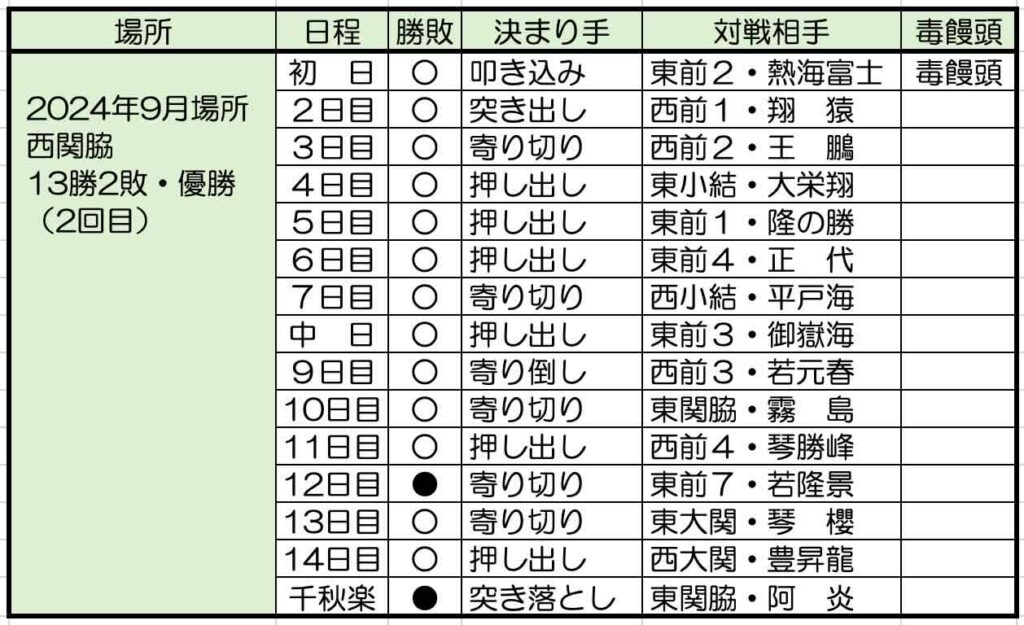

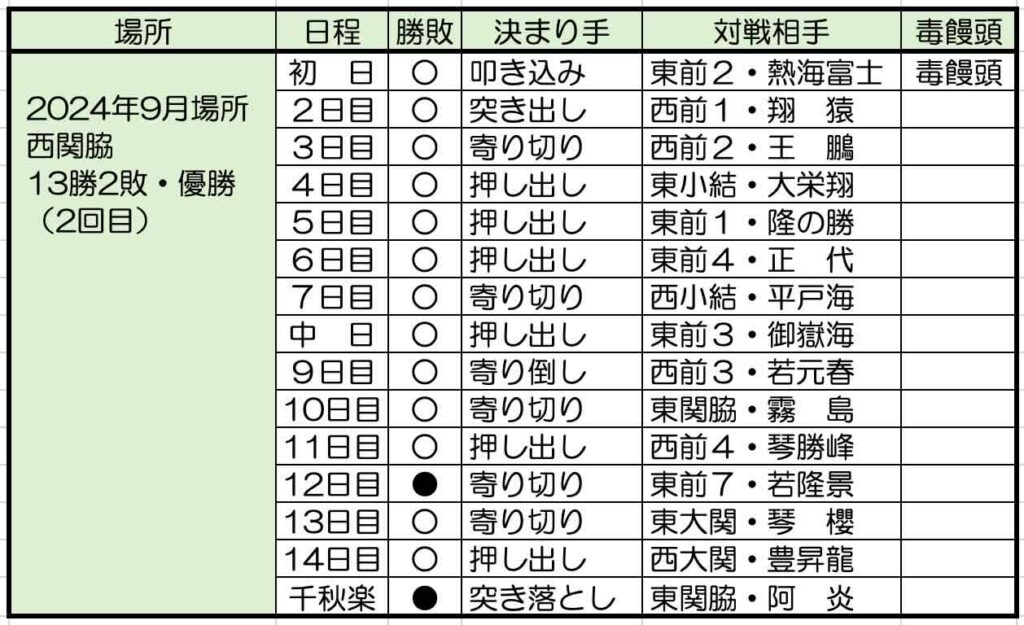

- 2024年9月場所:関脇(13勝2敗)

- 優勝(2回目)、技能賞、敢闘賞

- 所要9場所での大関昇進

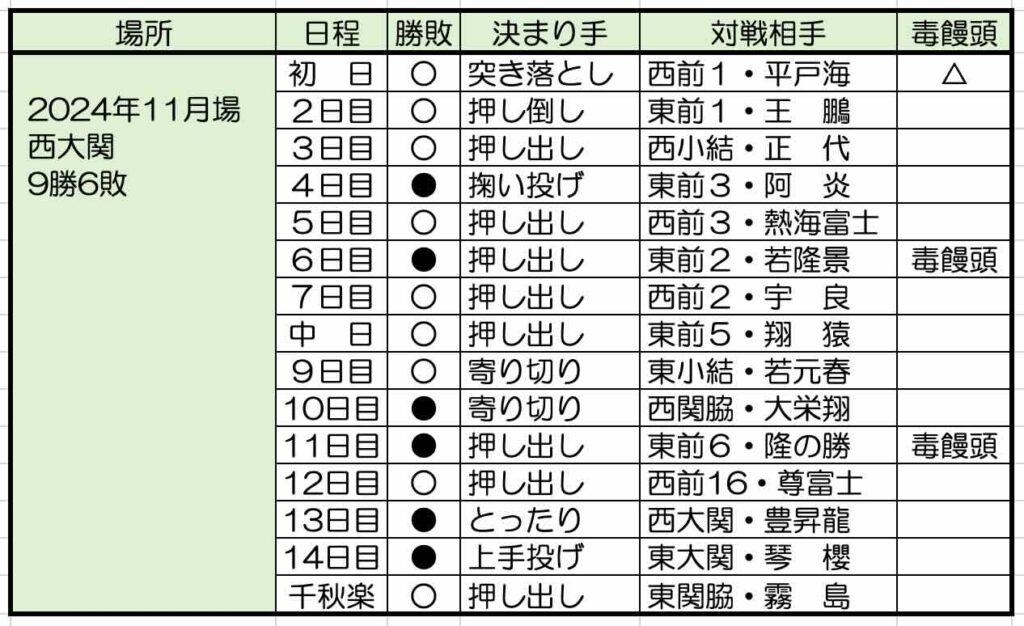

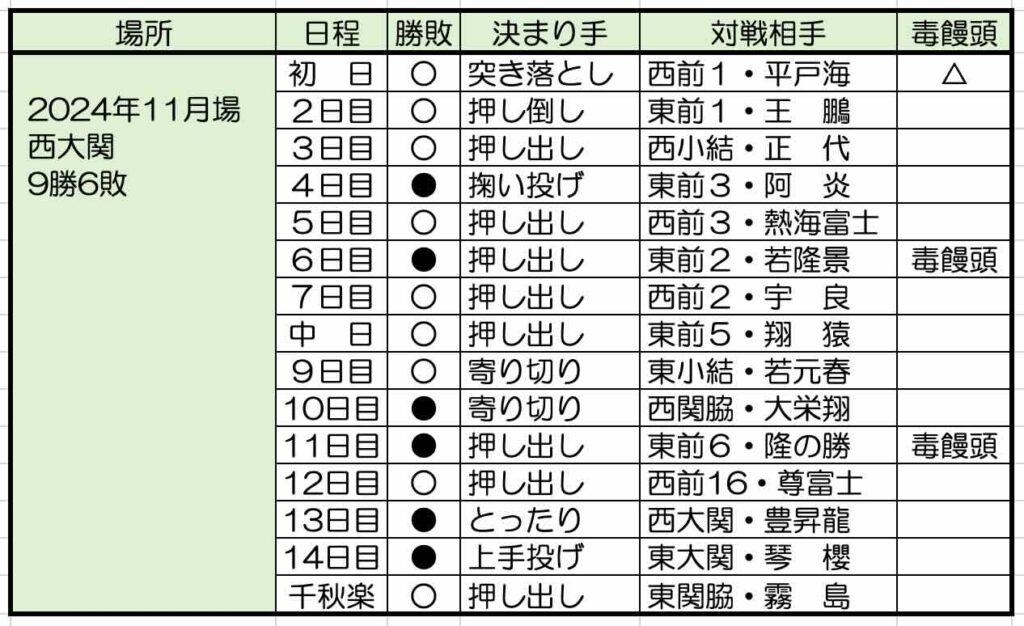

- 2024年11月場所:大関(9勝6敗)

- 新大関

- 2025年1月場所:大関(10勝5敗)

- 毒饅頭(!)が目立つ?

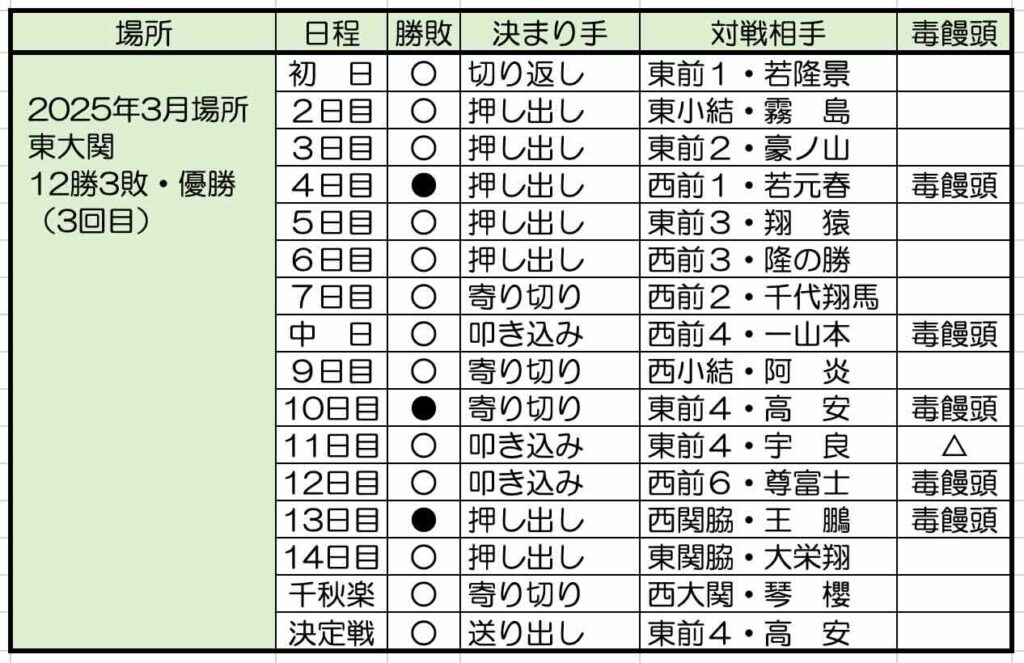

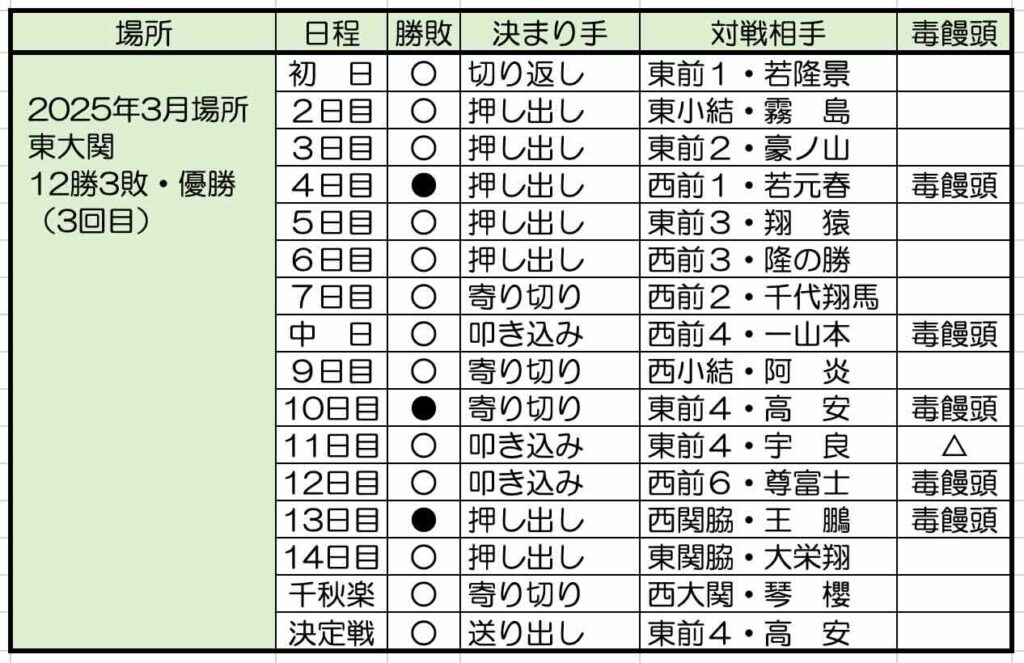

- 2025年3月場所:大関(12勝3敗)

- 優勝(3回目)

- 2025年5月場所:大関(13勝0敗)

- 優勝(4回目)

- 初日から土つかずの13連勝で、13日目に優勝決定

- 所要13場所での横綱昇進!

このリストから、大の里の昇進などの凄さの部分をピックアップしますね。

- 所要2場所での十両昇進!

- 所要4場所での入幕!

- 所要6場所での新三役入り

- 初場所から7場所目での幕内優勝

- 所要9場所での大関昇進

- 所要13場所での横綱昇進!

初場所から数えて、たった13場所のなかで4回も幕内最高優勝を実現した男・大の里、恐ろしいほどの力量です!

次に「初場所から十両まで」と「新入幕から現在まで」の2つに分けて、少し詳しく大の里の活躍を見ていきましょう。

初場所から十両まで、因縁の相手は石崎?

わずか3場所で関取に。

大の里は2023年5月に幕下10枚目の格付出でデビュー。初場所で6勝をあげて、翌7月場所には幕下3枚目まで番付をあげ、そこで4勝3敗と勝ち越し。これでわずか2場所で十両昇進を決めました。このスピード昇進の裏には、3つのポイントがあります。

- 初土俵から型が完成:右四つ・寄り切りが安定

- 精神面の強さ:勝っても浮かれず、負けを糧にする

- 部屋の稽古環境:二所ノ関部屋の充実した指導体制

角界入り直後から既に“関取の実力者”と評される完成度が、序盤から数字に現れたのです。

ところで、前述しましたけど、大の里の角界初戦、つまり2023年5月場所の初土俵、初戦に大の里は負けてしまいました。二所ノ関親方はインタビューで語っていましたが、この初戦黒星が大の里にとっていろいろな意味で良かったのではと語っているようです。

ちなみに、この初戦で負けた相手は幕下11枚目の石崎、今の朝紅龍です。大の里は、2023年7月場所でも、この石崎に負けています。しかし、初十両となった2023年9月場所では初戦でこの石崎改め、朝紅龍。大の里はしっかり初白星をあげました。続く、2023年11月場所でも14日目に対戦、大の里、しっかり勝っています!!

新入幕から現在まで

入幕後も止まらない快進撃。

大の里が新入幕を果たしたのは2024年3月場所。前頭9枚目として10勝を挙げて技能賞を獲得。その後も順調に番付を上げ、三役、大関へと昇進しました。さらに13場所目で14勝1敗という圧巻の成績で優勝し、横綱昇進を確定させたのです。

- ほぼ毎場所場所2桁勝利:負け越しゼロの安定感

- 受けに回らない:常に前に出る相撲で主導権を握る

- 研究心の強さ:相手の癖を分析し、取り口を微調整

驚異的なスピードで昇進を重ねた一方、技術や精神の土台が極めて堅牢であることも、大の里の大きな特徴です。ただし、毒饅頭という欠点もあるのです(>_<)

大の里の著しい成績をまとめると…

記録が語る“横綱の器”。

13場所という短期間での横綱昇進は、現代大相撲史上でも異例中の異例です。以下に、大の里が残した際立った記録を3点紹介します。

- 横綱昇進まで全場所勝ち越し:負け越しゼロ

- 十両~大関ほぼ2桁勝利以上:成績にムラがない

- 幕内最高優勝4回&連続優勝:強い横綱登場!

「スピード昇進」だけでなく、「実力を伴った安定昇進」であることが、データからも明らかです。

全場所勝ち越しって…信じられない安定感だね!

大の里の得意の型と毒饅頭!?

大の里の強さは、相撲の型に裏付けられた「ぶれない戦法」にあります。立ち合いから一気に自分の形に持ち込む構えと、その後の展開の多彩さが、相手にとっては脅威となります。

彼の取り口には主に3つの特徴があり、それぞれが相乗効果を生み出しています。

- 大の里の得意の型①・右差し

- 大の里の得意の型②・左おっつけ

- みんな大好き?毒饅頭

- 親方達が語る大の里の課題!?

ここからは、それぞれの技について具体的に掘り下げて解説していきます。

得意技と“毒饅頭”? これは気になるやつ!

大の里の得意の型①・右差し

右差し、それが大の里の王道型。

大の里の取り口の特徴をまとめるとこうなります。

- 鋭い出足と馬力を活かした取り口で、右を差し込み、左でおっつけながら前に出ていく相撲が武器。

繰り返しますが、大の里の最大の武器、それは立ち合いから素早く右手を相手の懐に差し込む「右差し」です。これは「右四つ」と呼ばれる基本型のひとつで、右手を内側に、左手を外側に回す形。自分の体勢を有利に保ったまま、寄りや投げにつなげられる構えです。

右四つに組めなくても、右差しさえ出来れば、それが大の里の「型」となります。

右差しを決めた瞬間、大の里の相撲は完成します。相手が大きくても、小兵でも、押し切る力と制御力を持ち合わせているため、押し込むもよし、じっくり寄るもよし。右差しが決まった瞬間に、観客も「これは大の里の相撲だ」と感じるほどです。

さらに、足の運びと腰の位置が極めて安定しているため、崩されにくいのも特徴。まさに“王道の中の王道”とも言える右四つ型で、ここまでのし上がってきたのです。

右差し決まったら、もう安心!ってなるよね!

大の里の得意の型②・左おっつけ

“左おっつけ”は、支える力と崩す力。

右差しとセットで使われることが多いのが「左おっつけ」。これは左腕を相手の胸や脇に押し当てるようにして、相手の動きを封じる技術です。師匠・二所ノ関親方(元稀勢の里)が現役時代に得意とした型であり、この得意は、明らかに二所ノ関親方直伝です。

おっつけは見た目以上に奥深い技術で、体重移動、肘の角度、足の使い方が極めて重要。大の里の左おっつけは、相手の攻め手を止める防御として機能するだけでなく、そのまま自分の攻撃に転じる起点にもなっています。

例えば、相手が突いてくる場面でこの左おっつけを入れると、勢いが止まり、逆に体勢を崩せる。その一瞬を逃さずに右差しへ持ち込み、自分の形を完成させるのが大の里のスタイルです。

「右差し&左おっつけ」、これが大の里の必勝パターンです。

左おっつけって、攻防一体のスゴ技だったんだ!

みんな大好き?毒饅頭

“毒饅頭”──それは観客がざわつく瞬間。

このフレーズは、相撲解説者・琴風(元尾車親方)さんの造語みたいです。意味は「分が悪いときの引き技」。言い換えると、安易に勝ちを拾うこと。安易過ぎるので「毒饅頭」。先々の強さに繋がらないのです。特に、三役やこれから横綱を目指す大関が「毒饅頭」を喰ってしまうと、いろんな意味で良いことはありません。「いろんな意味」のひとつは「横審などの評価」、そして、もうひとつは「対戦相手からの評価」などに悪影響を及ぼすという意味合いです。

大の里の得意パターンは立ち会いから「右差し、左押っつけ」の型だとは説明しました。

この「型」が実は、大の里の「毒饅頭」に繋がるのです。どういういことかというと…

大の里、立ち会い後に右差しがとれないと、かなり慌てる癖がある模様。そして、相手の攻勢に対して頻繁に引き技を多用するのです。引き技=毒饅頭。

この分が悪いときの、とっさの引き技(毒饅頭)、功を奏して勝つこともあれば、負けることもあります。そして、勝っても負けても、さきほど「いろんな意味」で書きましたけど、先々の強さや周りの評価に全く繋がらないのです。繋がらないどころか悪影響大なのです。

筆者 TOPIOの過去記事で、初優勝を果たした2024年5月場所から、3回目の優勝を果たした2025年3月場所までの6場所(つまり1年間)の大の里の全取組を私がじっくり見て、その毒饅頭の様などをまとめた画像があるので再掲しますね。

なお、大の里の引き技(毒饅頭)分析については、次の記事をどうぞ。

毒饅頭って…クセになるんだよなぁ、見てて!

親方達が語る大の里の課題!?

さて、ここまでで強い大の里には必勝の「型」があることを述べるとともに、「負ける型」(毒饅頭)もあることを述べてきました。

この毒饅頭などを含め、角界の親方たちなどから、大の里については、いろいろと課題が語られています。

それについて、ごそっとWikipediaから引用させてもらいますので、今後の大の里を注目する上での参考にしてください!

鋭い出足と馬力を活かした取り口で、右を差し込み、左でおっつけながら前に出ていく相撲を武器にしている。左のおっつけは大関昇進を射止めた要因ともなっている。 一方で突き押しの相撲も得意手としており、立ち会いのもろ手突きから一気に突っ張って押していくこともある。 師匠の二所ノ関は、2023年4月の時点で「立合いはまだまだ甘い」と語り「しっかり腰を割ること、体格任せの相撲を取らず廻しを切る技術や組んだ時に廻しを取らせない技術、相手の形にさせない技術なども大切になってくる」と課題を口にした。

十両昇進の際、大の里の師匠の二所ノ関は安定感はまだ課題がある旨を語った一方で将来性を高く評価。

2023年9月場所後、花田虎上が自身のコラムで大の里について「学生時代は四つ相撲が持ち味だったようですが、プロに入って体を生かした突き押しでここまで番付を上げています」と解説しつつも「恐らく幕内下位ぐらいまでは、今の相撲を取り続けるのではないでしょうか。将来的には柏戸さんや佐田の山さんのような、突っ張ってからの四つ相撲に磨きをかけるのではと思います」と期待を寄せていた。

2023年11月場所前の11月5日に行われた二所ノ関一門連合稽古では、一門の大先輩でもある玉鷲から腰高を指摘された。

2024年3月場所中のABEMA大相撲中継で花田虎上は頭で考え込み気持ちが吹っ切れていない点、諦めるのが早く残れない相撲を指摘している。同年5月場所前の横綱審議委員会による稽古総見での様子を見た八角理事長は「スタミナがない。ここ一番では馬力を発揮するけど、上に上がろうとするならスタミナが課題。大関を圧倒するぐらいの気持ちでいかないと、チャンスなんだから」とコメント。

2024年5月場所中の週刊誌報道では、真っ向勝負の相撲で一門内外を問わず親方衆からも高く評価された。同場所中で元琴風は自身のコラムにおいて「不利な体勢でも愚直に前に出る相撲はかつての水戸泉さん(錦戸親方)を彷彿とさせた」と評している。

同年7月場所中には元2代栃東の玉ノ井親方のコラムで、怪我ではなく気分転換を理由に朝稽古を休んだ稽古態度について書かれ、玉ノ井親方はこれには驚いたと、これでは下の者に示しが付かないと苦言を呈していた。場所後の元武蔵丸の武蔵川親方のコラムでは、腰高と押し相撲に弱い点を指摘された。

新大関昇進後の報道によると、親方衆から口をそろえて稽古不足が指摘されており、同門の二所ノ関一門の親方衆でさえ「稽古が圧倒的に足りない。このままでは必ず怪我をする」と忠告している。11月場所後、相手に合わせた遅い相撲だと武蔵川親方から注文を付けられた。大関昇進後は引き癖が課題となっている。

稽古嫌いの一方で、叔父弟子の高安からは入門前から稽古を付けられている。高安は大の里が大関に昇進した後も遠慮なくぶつかり稽古で転がして砂まみれにすることができる人物であったが、2025年春場所の優勝決定戦で大の里が恩返しを果たしてからは立場が逆転し、翌五月場所でも二日目に当たった髙安を圧倒している。

引用元:WikiPedia

以上のようなたくさんの評価コメントは、大の里がこれからの角界において期待される人材であるということでもありますね。

大の里と先輩力士を比較する

大の里がどれほど異例の存在なのか──それを最も端的に示すのが、歴代の名力士たちとの比較です。横綱になるまでの道のりを、各ステップごとに過去の実績と並べて検証することで、彼の実力と成長スピードの異質さが浮き彫りになります。

ここでは以下5つのステップに分けて、歴代横綱や大関たちと大の里の軌跡を照らし合わせていきます。

初土俵から十両昇進(関取になる!)まで

大の里は、2023年5月場所の初土俵から所要2場所で十両昇進を果たしました。ポイントは「幕下10枚目格付出」スタートです。それでも、所要2場所での十両昇進は凄い記録です。

直近の歴代横綱たちの十両昇進までの所要場所数を調べてみました(前相撲からカウント)。

- 第74代・豊昇龍 11場所

- 第73代・照ノ富士 14場所

- 第72代・稀勢の里 13場所

- 第71代・鶴 竜 24場所

- 第70代・日馬富士 19場所

- 第69第・白 鵬 17場所

比較としてここに登場してもらった6人の元横綱については、全員が前相撲から。つまり、幕下付け出しでなければ、新十両昇進を果たすまで所領10数場所は平均的にかかるということ。ここでの「平均的」とは「将来横綱になるような逸材であっても」という意味です。

序ノ口、序二段、三段目や幕下下位をパスできる「幕下格付出」は超有利なことは確かですが、それでも「大の里の所要2場所での十両昇進」は凄い記録であることには間違いありません。

ちなみに、「大の里が十両昇進トップ」ではありません。上には上がいるのです。「所要2場所」なら、当然「所領1場所」がいるわけで…。

それが、落合こと、現・伯桜鵬です。2023年1月場所、「幕下15枚目格付出」でスタートした落合は、その場所を7勝全勝の優勝とし、翌場所に十両14枚目に昇進しました。

大の里のデビューは同年5月場所ですから、伯桜鵬は2場所も早いのです。しかし、彼の場合は、所要3場所での新入幕を果たしたものの、その後、怪我に泣かされ幕下13枚目まで陥落した経緯があります。現在はご存じのように、幕内で活躍しています!

入幕から初優勝まで

大の里:初土俵から数えて7場所目(2024年5月場所)で初優勝を果たします。新入幕から数えて3場所目、新三役の場所で、いきなりの快挙でした。

この比較ですが、前項と同じく、直近の歴代横綱たちの新入幕から数えて初優勝までをカウントしますね。

- 第74代・豊昇龍 18場所目

- 第73代・照ノ富士 8場所目

- 第72代・稀勢の里 73場所目

- 第71代・鶴 竜 44場所目

- 第70代・日馬富士 28場所目

- 第69第・白 鵬 13場所目

意外に思われるかもしれませんが、照ノ富士は怪我で序二段まで陥落する前、入幕8場所目で幕内初優勝を果たしています。

その後、2020年7月場所で幕尻で再入幕を果たした照ノ富士は、いきなり2回目の幕内優勝を果たしました。そして、この2020年7月場所を起点に、7場所目となる2021年7年場所後には横綱昇進を決めました。

また、これも意外かもしれませんが、白鵬は入幕から数えて13場所目で初優勝を果たしました。

以上と比較すると、大の里の入幕から数えて3場所目での幕内優勝は異常なほどに早いのです!

- 白鵬:12場所目

- 朝青龍:16場所目

- 貴景勝:14場所目

大の里の初優勝ですが、初日で横綱・照ノ富士と対戦し白星、その後、関脇・若元春、大関・霧島、大関・琴櫻、関脇・阿炎ら三役力士を破りました。当時の大関・豊昇龍には負けたものの内容的には、りっぱな優勝でした。

入幕から大関昇進まで

大の里は入幕場所を含め所要5場所で、大関昇進を実現しました。

これを前項と同じく直近の歴代横綱たちと比較しますね。

- 第74代・豊昇龍 所要18場所

- 第73代・照ノ富士 所要8場所

- 第72代・稀勢の里 所要42場所

- 第71代・鶴 竜 所要32場所

- 第70代・日馬富士 所要25場所

- 第69第・白 鵬 所要13場所

入幕から大関まで所要5 場所という大の里の数字は、とてつもない早さです。文句なしのスピード出世でした。

どのステップも、歴代の名力士と比べて引けを取らない!

横綱・大の里に期待すること

所要13場所での横綱昇進をほぼほぼ確定した大の里。そのスピードもさることながら、すでに“完成度”の高さを備えていることが、今後の活躍を予感させます。ここでは、新横綱として何が期待されているのか、その方向性と未来像を具体的に描いていきます。

求められるのは“横綱らしさ”だけではなく、“圧倒的な結果”。これからの大の里に、ファンが寄せる期待を5つの視点で掘り下げていきましょう。

圧倒的に強い横綱の体現!

“新時代の絶対王者”へ。

ファンが求めるのは「勝つだけ」の横綱ではありません。どんな相手にも主導権を握り、寄せ付けない強さ──大の里には、その資質がすでに備わっています。型が崩れず、冷静な相撲を取り続けられる安定感は、横綱に不可欠な資質です。

これからは、大の里には、土俵の中心で“安心と威厳”を放つ存在として、絶対的な横綱像の確立を期待したいところです。

筆者 TOPIOが「強い横綱」を考える時、真っ先に想起する人物は、第69代横綱・白鵬(現・宮城野親方)です。幕内最高優勝回数45回。

白鴎については、横綱らしからぬ振る舞いなどで批判をする向きは多いですが、それにしても、45回の優勝は、それらの優勝の内容を含み、図抜けています。

白鵬の歴代1位の主な成績を列挙してみますね。

- 通算勝星:1187勝247敗253休(122場所)

- ギネス記録

- 幕内勝星:1093勝199敗253休(103場所)

- 横綱勝星:899勝129敗232休(84場所)

- 横綱勝率:.875(15日制以降1位)

- 幕内最高優勝:45回

- 全勝優勝回数:16回

- 連続全勝優勝:2回

- うち1回は、4場所連続

- 連続優勝:6場所連続(2回)

- 横綱連勝記録:63連勝

- 年間最多勝回数:10回

- 年間最多勝連続年数:9年

ということで、以下の分析については、白鴎を前提に進めます。

強い横綱①、過去の横綱勝率1位を目指す!

数字が強さを証明します。

白鵬の通算勝率(82.5%)は、歴代1位の大記録です。大の里も2025年5月場所13日目までの通算では、134勝43敗で勝率 75.7%。白鵬には遠く及びませんが、それでも、これから勝率を上昇させる機運があります。

もちろん、長期的な視点での安定した成績が不可欠。そのためには、ケガを避ける工夫や、日々の調整力が問われます。

強い横綱②、まずは優勝回数2桁を狙う!

優勝こそが、横綱の“説得力”。

横綱になった今、最低限求められるのが「優勝10回以上」。過去には貴乃花(22回)、朝青龍(25回)、白鵬(45回)といったレジェンドがそれを達成しています。大の里も、まずは二桁優勝を目標に据えるべきフェーズに入りました。

すでに4回優勝している今、このペースを維持すれば、早いと2026年には達成は十分に現実的。そのためには、勝ち方のバリエーションを増やすことで、より確実性の高い取り口を築いていく必要があります。

以下、優勝回数10回までの横綱たちをリストします。

- 1位、45回 白鵬

- 2位、32回 大鵬

- 3位、31回 千代の富士

- 4位、25回 朝青龍

- 5位、24回 北の湖

- 6位、22回 貴乃花

- 7位、14回 輪島

- 8位、12回 双葉山

- 8位、12回 武蔵丸

- 10位、11回 曙

- 11位、10回 常ノ花

- 11位、10回 栃錦

- 11位、10回 若乃花(初代)

- 11位、10回 北の富士

- 11位、10回 照ノ富士

強い横綱③、年間優勝回数1位を連続でとる

“一年を支配する横綱”へ。

年6場所制の現在、大横綱と呼ばれるためには、年間最多優勝を連続で記録することが一つの指標とされています。白鵬や貴乃花は、連続して年間最多優勝を記録したことで、揺るがぬ地位を築きました。

特に、白鵬は前述でリストしましたが、年間優勝回数1位を10回も獲得。さらに、なんと「9年連続で年間優勝回数1位」を取ったこともある怪物です。

大の里にも、年間3回前後の優勝をコンスタントに継続する安定力が期待されています。コンディション調整、相手分析、自己成長──全てを積み上げていく「年間王者」としての戦い方が試されます。

強い横綱④、強い師匠を目指すための精進を重ねる

次の世代へ、責任と覚悟を。

二所ノ関親方(元稀勢の里)がそうであったように、横綱は引退後の進路にも注目が集まります。すでに弟弟子たちの手本となる存在として、道場での振る舞いや言葉遣いにも気を配っている大の里。将来的に「強い師匠」になるための準備は、現役時代から始まっています。

自身の相撲道を後進に繋げていく──それもまた、横綱としての重要な使命なのです。

遠い将来の理事長就任も踏まえ、現状の旧態依然とした態勢を改革する人物にもなってほしいところです。

もちろん、現・伊勢ヶ濱親方のように複数の素晴らしい力士たちを育ててほしいですね。そういう素地を「強い横綱時代」でしっかり蓄積してください!

ただ勝つだけじゃなく、未来の土俵も作る存在に!

まとめ|大の里の歩みとこれからに期待!

大の里の歩みには、見る者を惹きつけるドラマがあります。

- アマチュア時代から現在までの急成長の全軌跡

- 得意技「右差し」「左おっつけ」「毒饅頭」の強み

- 歴代力士と比べても際立つスピードと勝率

地道な稽古と揺るがぬ意志で積み上げた実力。そして、誰もが驚くスピードで駆け上がった新横綱。

これからの大の里が、どんな物語を描いていくのか──

私たち相撲ファンが抱く希望とともに、今後の成長を一緒に見届けていきましょう!

コメント