もし、今の人生を捨てて、全く別の誰かになれるとしたら?

しかも、まるで神隠しのように、誰にも知られずに――。そんな究極の願いを叶える裏稼業があったなら、あなたはどうしますか?

直木賞作家・今村翔吾氏が描く、疾走感あふれる時代エンターテインメント『くらまし屋稼業』シリーズ(全8巻)。江戸の裏社会を舞台に、訳ありの依頼人を人知れず「晦ます(くらます)」専門家たちの活躍を描いたこの物語は、単なる時代小説の枠を超え、多くの読者を虜にしてきました。

そこにあるのは、手に汗握るサスペンス、胸のすくようなアクション、そして心を揺れ動かす深い人間ドラマです。

この記事は、『くらまし屋稼業』の世界に足を踏み入れようか迷っているあなたのための、究極のガイドです。なぜこの全8巻の物語がこれほどまでに中毒性が高いのか、その秘密を徹底的に解き明かしていきます。

★アイキャッチ画像は勝手なイメージです(^_^;)

- どハマりする7つの理由 :

- 物語の魅力を支える核心的な要素を分析します。

- シリーズ全体に関係する背景など :

- 「くらまし屋」とは何者で、どのような世界で生きているのかを解説します。

- 全8巻それぞれのあらすじと読みどころ :

- 各巻のストーリーと注目ポイントを、ネタバレを避けつつ紹介します。

なお、『くらまし屋稼業』全8巻は、すべてAmazon Audibleで「聴き放題」として配信されています。

Audibleについては、筆者 taoが別ブログで書いている、こちらの記事をどうぞ。

細かい説明は端折りますが、Audibleなら月額 1,500円(税込)で、『くらまし屋稼業』8巻すべてを聞くことができます。まずは、30日間の無料体験をご利用ください!

【PR】AmazonのAudible

会員なら対象作品が聴き放題!

★無料体験中、いつでも退会できます。

無料体験後は月額¥1,500(税込)

今村翔吾著『くらまし屋稼業』シリーズとは

まずは、この壮大な物語の基本情報から見ていきましょう。

作品概要

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 著 者 | 今村翔吾 |

| 出 版 社 | 角川春樹事務所 |

| レーベル | ハルキ文庫 |

| ジャンル | 時代小説、エンターテインメント |

| 巻 数 | 既刊8巻(2022年11月時点、シリーズは未完結) |

| 時代設定 | 江戸中期、宝暦年間(1751年〜) |

主な登場人物

物語を牽引するのは、それぞれが超一流の技術を持つ三人組の裏稼業のプロたちです。

| 表 の 顔 | 名 前 | 裏の顔(役割) |

|---|---|---|

| 飴細工師 | 堤 平九郎(つつみ へいくろう) | 武術担当。くらまし屋のリーダー格。元武士で、謎に包まれた過去を持つ凄腕の剣客。 |

| 居酒屋の看板娘 | 七瀬(ななせ) | 計画・立案担当。頭脳明晰な参謀役。冷静な分析力で不可能を可能にする作戦を練り上げる。 |

| 遊び人・元役者 | 赤也(あかや) | 変装・潜入担当。「七化けの名手」と称される変装の達人。情報収集や陽動でチームを支える。 |

全体的なあらすじ

活気あふれる江戸中期の町。その裏側で、ある噂が囁かれていました。「いかなる身分、いかなる事情であっても、銭さえ払えば必ず逃がしてくれる。まるで神隠しのように」。その名は「くらまし屋」。

表向きは浅草のしがない飴細工師である堤平九郎(つつみへいくろう)、彼らの根城である居酒屋「波積屋(はづみや)」の看板娘・七瀬(ななせ)、そして遊び人の美男子・赤也(あかや)。一見ごく普通の町人に見える彼らこそ、依頼人の人生をリセットさせる凄腕の仕事人でした。

やくざ者、追われる商人、幕府に狙われる者…。

様々な事情を抱えた依頼人たちの「人生をやり直したい」という切なる願いを叶えるため、今日もくらまし屋は、江戸の闇を駆け抜けます。

しかし、彼らの前には謎の組織「虚(うつろ)」や「くらまし屋」とは間反対のことを稼業(なりわい)とするライバル「炙り屋(あぶりや)」、そして幕府の刺客たちが立ちはだかります。

そして、彼ら自身もまた、それぞれに決して逃れることのでない過去と因縁を背負っていたのです。

「くらまし屋」を深掘り…

彼ら「くらまし屋」は一体何者で、どのようにして「神隠し」を成し遂げるのでしょうか。その稼業の核心に迫ります。

「くらまし屋」の稼業とは?

くらまし屋の仕事は、単に依頼人を隠す「逃がし屋」ではありません。依頼人の戸籍や人間関係といった過去の一切を抹消し、全く新しい人生を与える「人生の再構築」を請け負う稼業です。

関所が厳しく、人の移動が厳しく制限された江戸時代において、これは不可能に近い偉業でした。

彼らの仕事の根幹には、「銭さえ払えば、いかなる身分の者でも晦ます」という徹底したビジネスライクな信条があります。依頼人が善人か悪人かは問いません。

このある種の非情さが、彼らのプロフェッショナルとしての矜恃であり、同時に物語に深い葛藤を生み出す源泉ともなっています。

くらまし屋のメンバーは?

くらまし屋の成功は、中心となる三人(平九郎・七瀬・赤也)と、彼らを支える仲間たち(茂吉・お春)の完璧なチームワークによって支えられています。

- 平九郎の「剣」:

- いかなる強敵をも打ち破る絶対的な戦闘力。彼の存在が、物理的な障害を排除し、依頼人の安全を保障します。

- 七瀬の「知」:

- 追手の思考を先読みし、緻密で大胆な計画を立案する頭脳。彼女の策略が、不可能を可能に変える青写真を描きます。

- 赤也の「顔」:

- どんな人物にもなりすまし、敵の懐に潜り込む変装術と情報収集能力。彼の働きが、作戦にリアリティと柔軟性をもたらします。

- 茂吉(もきち):

- 拠点である居酒屋「波積屋」の寡黙な店主。料理の腕は確かで、彼らの稼業を黙って見守り、支える重要な存在です。

- お春(おはる):

- 第2巻の依頼人だった少女。くらまし屋に救われた後、「波積屋」の住み込み店員となり、チームの身の回りの世話をしながら彼らを支えます。

この3人の専門技能と、それを支える揺るぎない土台が有機的に絡み合うことで、まるで魔法のような「くらまし」が実現するのです。

そして特筆すべきは、リーダーである平九郎を除き、「七瀬、赤也、茂吉、お春」は、全員がかつて平九郎によって「晦まされた」者たちであるという事実です。彼らは平九郎に新たな人生を与えられた恩義と、それぞれの過去の経験から、この裏稼業に身を投じています。

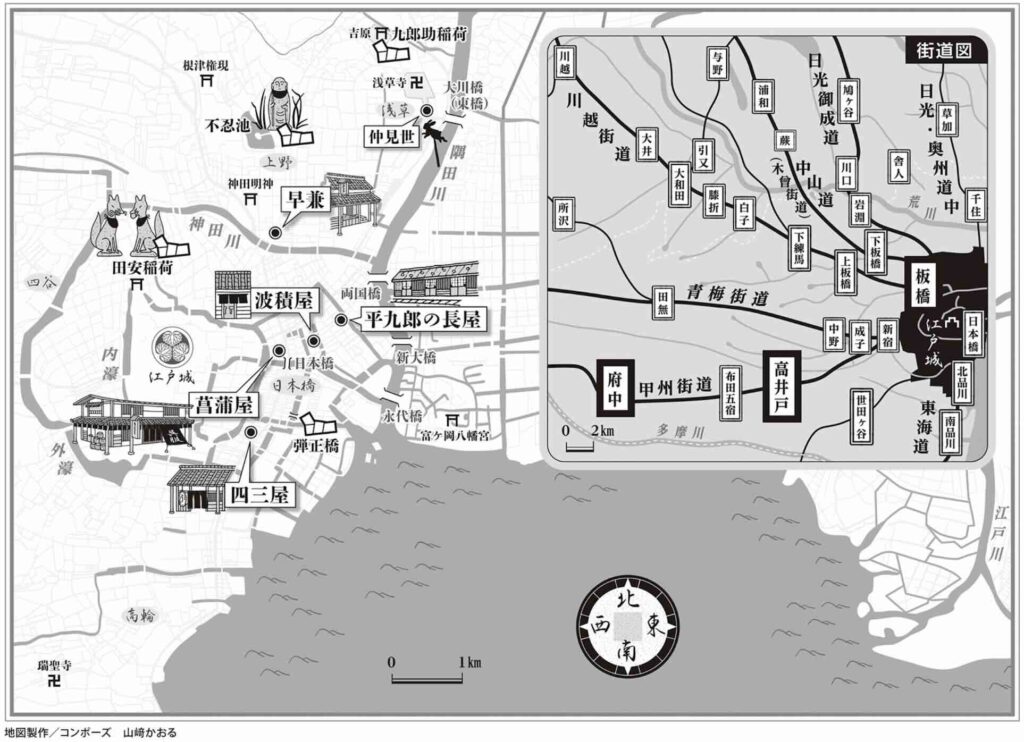

「くらまし屋」への依頼方法は?

くらまし屋に依頼する方法は、表立った窓口はありません。それでも、噂では10通りほどあると言われています。依頼人は江戸の裏社会で囁かれる噂を頼りに、いずれかの方法で接触を試みます。

- 不忍池の畔(しのばずのいけのほとり)にある地蔵の裏に、名と所を紙に書いて置いておく

- 日本橋柳町近く、弾正橋の欄干の裏に踏みを貼り付けておく

- 廓(くるわ)の九郎助稲荷の中に置いておく

- 飴屋の平九郎にまず猫を注文し、「十二支で」と言われたら、「貘を」と注文する

- 飯田町の田安稲荷の裏に依頼の文を埋める

など、様々な方法が存在します。

これらの方法で依頼の意思が確認されると、後日、平九郎が自ら依頼人に接触します。そして、直接会って話を聞き、「七箇条の掟」を告げた上で、最終的にその依頼を受けるかどうかを判断します。

「くらまし屋、七箇条の掟」とは?

くらまし屋の稼業は、「七箇条の掟」と呼ばれる絶対的なルールに基づいて行われます。これは依頼人との契約であり、彼らのプロとしての矜恃そのものです。

一、依頼は必ず面通しの上、嘘は一切申さぬこと

一、こちらが示す金をすべて先に納めしこと

一、勾引かし(かどわかし)の類いでなく、当人が消ゆることを願っていること

一、決して他言せぬこと

一、依頼の後、そちらから会おうとせぬこと

一、吾に害をなさぬこと

一、捨てた一生と取り戻そうとせぬこと

依頼人と必ず直接会う平九郎は、この「七箇条の掟」を伝えるとともに、「掟」を違えた場合には死を持って償わせるのです。

「くらまし屋」の敵対勢力は?

平九郎たちの前には、数多くの強敵が立ちはだかります。

- 虚(うつろ):

- 平九郎にとって、シリーズを通して最大の敵対勢力となる謎の組織。凄腕の剣士・榊惣一郎(さかき そういちろう)、これも凄腕の阿久多(あくた)、拷問を極めている初谷男吏(はつがや だんり) を始め、多くの手練れを擁します。彼らは極寒の地にある「夢の国」と呼ばれる拠点を持ち、その目的や規模は謎に包まれています。

- 炙り屋(あぶりや):

- 裏稼業界隈で平九郎のライバルとなる万木迅十郎(ゆるぎ じんじゅうろう)。「くらまし屋」が依頼に基づき人をくらませるのとは逆に、「炙り屋」は依頼に基づき、人を炙り出し(探しだし)抹殺します。時には敵として平九郎と死闘を繰り広げ、時には奇妙な共闘関係を結ぶこともあります。彼もまた独自の掟と矜恃を持っており、物語に複雑な人間関係をもたらします。

- 幕府の権力:

- 平九郎は依頼内容によっては、御庭番(おにわばん)や道中奉行(どうちゅうぶぎょう)といった幕府直属の組織と対決することも少なくありません。国家権力という巨大な壁に、知恵と技で挑む様は圧巻です。なかでも、幕府御庭番・曽和一鉄(そね いってつ)、道中同心・篠崎瀬兵衛(しのざき せへい)が平九郎と深く関わるようになります。

どハマりする7つの理由とは?

なぜ『くらまし屋稼業』は一度読み始めると止まらなくなるのでしょうか。その「どハマりする」中毒性の高い魅力を、7つの理由として徹底解剖します。

くらまし屋メンバーの出自と因縁

この物語の面白さは、ただ依頼をこなすだけの一話完結形式に留まりません。シリーズを通して、主人公である平九郎、七瀬、赤也の過去が少しずつ、しかし確実に明かされていきます。

平九郎はなぜ刀を置き、飴細工師となったのか。彼が探し求める妻・初音(はつね)と娘の行方とは。

赤也が捨てたはずの役者としての過去が、なぜ再び彼を苛むのか。

そして、七瀬の冷静沈着な態度の裏に隠された、驚くべき高貴な出自。

彼らが背負う「出自」と、それが故に絡みつく「因縁」が、一つ一つの事件と深く結びついています。

彼らの個人的な物語がシリーズ全体の縦軸となり、読者は彼らの運命を見届けずにはいられなくなるのです。

くらまし屋の掟(矜恃)

くらまし屋の稼業は、「七箇条の掟」と呼ばれる絶対的なルールに基づいて行われます。

その中には「一度捨てた人生を取り戻そうとしてはならない」といった厳しい条項も含まれます。この掟こそが、彼らのプロとしての矜恃(きょうじ)の象徴です。

しかし、この掟が物語を面白くする最大の仕掛けとなっています。

例えば、第2巻『春はまだか』では、お金のない少女の依頼を前に、平九郎が人情から掟を破ろうとし、仲間と対立します。

また、第5巻『冬晴れの花嫁』では、老中という最高権力者から「一日だけ晦ましてほしい」という、掟の根幹を揺がす依頼が舞い込みます。

このように、厳格な掟と、ままならない人間の感情が衝突する瞬間にこそ、キャラクターの本当の姿が浮かび上がります。

掟を守るのか、破るのか。その葛藤こそが、物語に凄まじい緊張感と深みを与えているのです。

依頼人の幅

各巻で描かれる依頼人たちのドラマは、このシリーズの魂とも言えます。彼らの境遇は実に多彩です。

やくざ稼業から足を洗いたいと願う二人組、病気の母に一目会いたいと願う奉公人の少女、そして、かつて愛した女性との間に生まれた娘の花嫁姿を一目見たいと願う老中。

彼らの依頼は、江戸という時代の光と影を映し出す鏡です。

時には、第6巻『花唄の頃へ』のように、到底共感できない「クズ」のような依頼人も登場します。

それでも金のために仕事を遂行しなければならないくらまし屋の苦悩は、読者に「仕事とは何か」「正義とは何か」という重い問いを投げかけます。

この依頼人の多様性が、シリーズに飽きさせない奥行きと、毎回新鮮な感動をもたらしてくれるのです。

敵対勢力それぞれの矜恃

『くらまし屋稼業』の魅力は、敵役の造形にもあります。

彼らは単なる「悪」として描かれてはいません。特に、ライバル組織である「虚」や「炙り屋」のメンバーは、それぞれが自身の流儀や矜恃を持って行動します。

例えば、第7巻『立つ鳥の舞』では、「虚」のメンバーである阿久多(あくた)が、自らの美学に反するという理由で下された命令を拒否する場面があります。

また、第8巻『風待ちの四傑』では、平九郎が二人の強敵に追い詰められた際、敵の一人がもう一人の敵の攻略法をほのめかすという、奇妙な共感が生まれる瞬間が描かれます。

これは、彼らの戦いが単なる殺し合いではなく、互いの信念とプロ意識がぶつかり合う「矜恃の対決」であることを示しています。

敵にもまた守るべきものがあり、譲れない一線がある。この複雑さが、戦いをより一層熱く、人間味あふれるものにしているのです。

鮮やかな手口と大どんでん返し

「一体どうやって、この状況から依頼人を逃すのか?」――読者の誰もが抱くこの疑問に、くらまし屋は毎回、鮮やかな手口で応えてくれます。

本シリーズは、優れた犯罪小説やケイパームービーのような、知的な面白さに満ちています。

厳重な監視網をかいくぐる奇策、追手の意表を突く大胆な仕掛け。物語を読み進め、最後にその「からくり」が明かされた瞬間の「なるほど!」という爽快感は、このシリーズならではの醍醐味です。

作者は、読者の予想を裏切る大どんでん返しを巧みに仕掛けており、最後のページまで全く気が抜けません。

胸を打つ人間ドラマと切なさ

華麗なアクションや知的な策略の裏で、本作が一貫して描き続けるのは、人間の「情」です。

なぜ人は、全てを捨ててまで逃げたいと願うのか。その理由には、いつも切なく、胸を打つドラマがあります。

作者の今村翔吾は、「裏の世界ならではの哀しさ、その向こう側まで書きたい」と語っています。

その言葉通り、物語は依頼人やくらまし屋メンバーが抱える哀しみを丁寧に描き出し、読者の心を深く揺さぶります。

逃げることは救いであると同時に、何かを永遠に失うことでもある。そのどうしようもない切なさが、物語に忘れがたい余韻を残すのです。

少年漫画のような熱いバトルと疾走感

時代小説でありながら、その読後感は驚くほど現代的でスピーディーです。

多くの読者が指摘するように、本作には『るろうに剣心』や『HUNTER×HUNTER』といった少年漫画に通じる熱さと魅力が満ち溢れています。

キャラクターの立った登場人物たち、それぞれの「必殺技」とも言える特殊技能、強敵との手に汗握る一対一の対決、そして絶体絶命のピンチからの逆転劇。

こうした王道のエンターテインメント要素が、時代小説の格式と見事に融合しています。この「時代劇×少年漫画」というハイブリッドな作風こそが、若い世代から時代小説ファンまで、幅広い読者を惹きつける最大の理由かもしれません。

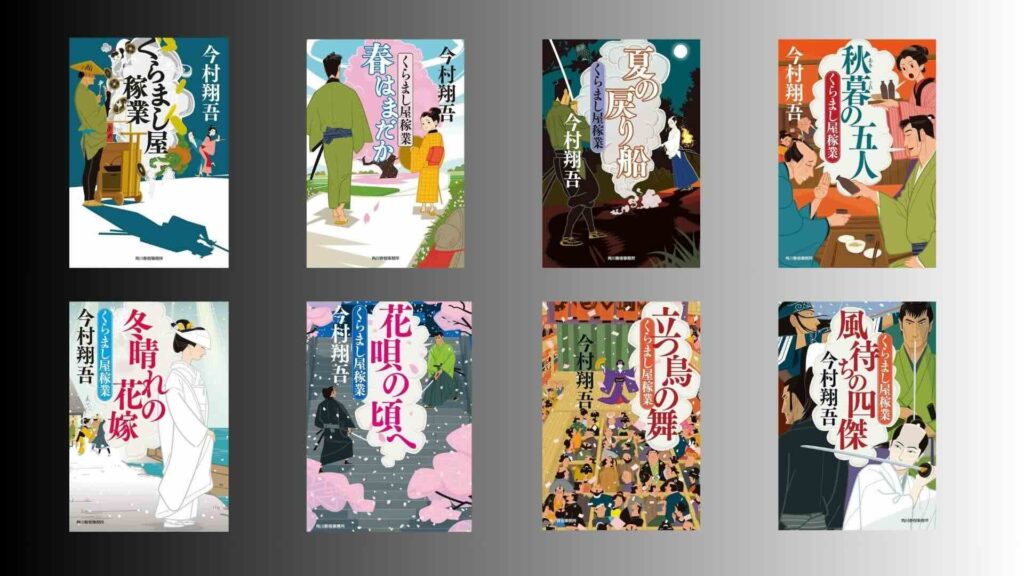

全8巻、それぞれのあらすじと読みどころは?

それでは、各巻の物語を具体的に見ていきましょう。シリーズの魅力を凝縮した旅にご案内します。

| 巻数 | タイトル | 主な依頼人/焦点 | 主な敵対勢力/出来事 |

|---|---|---|---|

| 1 | くらまし屋稼業 | やくざの万次と喜八 | 親分・丑蔵の追手、「虚」の登場 |

| 2 | 春はまだか | 奉公人の少女お春 | 炙り屋・万木迅十郎との初対決 |

| 3 | 夏の戻り船 | 元幕府採薬使・阿部将翁 | 幕府の御庭番、道中奉行 |

| 4 | 秋暮の五人 | 元盗賊の五人組 | くらまし屋を利用する悪党、妻・初音の登場 |

| 5 | 冬晴れの花嫁 | 老中・松平武元 | 幕府内の政敵、御庭番、虚 |

| 6 | 花唄の頃へ | 旗本の放蕩息子たち | 炙り屋との複雑な関係、復讐者 |

| 7 | 立つ鳥の舞 | 赤也自身の過去 | 歌舞伎界の陰謀、虚の刺客・九鬼段蔵 |

| 8 | 風待ちの四傑 | 呉服屋「越後屋」の比奈 | 凄腕の刺客たち、虚の「夢の国」での戦い |

くらまし屋稼業

2018年7月14 日発刊

- あらすじ

- 浅草を牛耳る香具師・丑蔵(うしぞう)の非道なやり方に嫌気がさした子分の万次と喜八は、組の金を持ち逃げする。丑蔵が放った執拗な追手に追い詰められた二人は、噂の「くらまし屋」に最後の望みを託す。

- 読みどころ

- 記念すべきシリーズ第一作。平九郎の剣、七瀬の知略、赤也の変装術という三人の能力とチームワークが鮮やかに描かれ、くらまし屋の稼業の全貌が明らかになります。巧妙に張り巡らされた江戸中の包囲網をいかにして突破するのか、その手口に唸らされること間違いなし。そして、ラストに現れる強大な敵「虚」の榊惣一郎の存在が、壮大な物語の幕開けを予感させます。

春はまだか くらまし屋稼業

2018年8月9日発刊

- あらすじ

- 日本橋の呉服屋で奉公する少女お春は、武州多摩にいる危篤の母に一目会いたいと店を飛び出すが、捕まって土蔵に閉じ込められてしまう。彼女にはくらまし屋に払う大金はない。しかし、彼女の切なる願いを知った平九郎は、掟を破ってでも彼女を助けようと独断で動き出す。

- 読みどころ

- くらまし屋の「掟」と「人情」が激しく衝突する、シリーズ屈指のエモーショナルな一作。平九郎の決断に仲間である七瀬と赤也が反発し、チームは分裂の危機に瀕します。そして、本作で初登場するライバル「炙り屋」の万木迅十郎と平九郎との壮絶な一騎打ちは、シリーズ前半の大きな見せ場です。

- この第2巻から「春夏秋冬」シリーズが続きます。

夏の戻り船 くらまし屋稼業

2018年12月15日発刊

- あらすじ

- 依頼人は、かつて幕府の採薬使(さいやくし)だった阿部将翁。厳重な監視下に置かれている彼は、余命いくばくもない自らの命を懸け、遠い日の約束を果たすために陸奥へのくらましを依頼する。しかし、依頼の裏には幕府の隠し薬園が絡んでおり、くらまし屋は高尾山で御庭番や道中奉行といった幕府の精鋭たちと対峙することになる。

- 読みどころ

- 敵のスケールが一気に拡大し、国家権力との全面対決の様相を呈します。厳重な警備が敷かれた幕府の重要施設から、ターゲットをいかにして「晦ます」のか。七瀬の立案する奇想天外な作戦が冴えわたる、スリリングな一巻です。

秋暮の五人 くらまし屋稼業

2019年4月15日発刊

- あらすじ

- 骨董商、役者、寄木細工職人、浪人、板前。見知らぬ差出人の文によって土蔵に集められた五人の男たち。彼らはかつて盗賊仲間だった。その五人が、くらまし屋を悪用する計画に巻き込まれていく。

- 読みどころ

- これまでの形式を覆す、意欲的な構成が光る一作。物語の視点がくらまし屋側ではなく、彼らに利用され、翻弄される五人の悪党たちを中心に展開します。ミステリー小説『そして誰もいなくなった』を彷彿とさせる展開の中、物語は悲劇的な結末へとなだれ込みます。そして、読者を驚愕させるラストシーン。平九郎が探し続けていた妻・初音が、「虚」の拠点で姿を現します。

冬晴れの花嫁 くらまし屋稼業

2019年8月8日発刊

- あらすじ

- 今回の依頼人は、なんと幕府の最高権力者である老中・松平武元。彼の依頼は「一日だけ、儂を晦まして欲しい」という前代未聞のものだった。かつて身分違い故に結ばれなかった女性との間に生まれた娘が、嫁いでいく。その花嫁姿を一目見るためだけに、彼は地位も命も捨てる覚悟でくらまし屋を頼ったのだ。

- 読みどころ

- シリーズ最大級のスケールと感動が待つ一巻。老中を警護する御庭番、政敵の刺客、そして「虚」の影。幾重にも張り巡らされた包囲網を突破するくらましの手口は圧巻です。そして、父と娘の叶わぬ再会を描くクライマックスは、涙なしには読めません。

- さらに、この巻で七瀬が牛久藩の姫君であったという衝撃の過去が明かされます。

花唄の頃へ くらまし屋稼業

2020年2月5日発刊

- あらすじ

- 大身旗本の次男、三男である四人組の悪仲間。いわゆる部屋住みの身分で、無頼な日々を送っていた。ある夜、仲間の一人が惨殺される。自らも狙われると怯えた残りのメンバーは、それぞれ裏稼業を頼るが、その一人がくらまし屋に依頼を持ち込んできた。しかし、彼らは守る価値もないほどのクズだった。

- 読みどころ

- くらまし屋の稼業の非情さと、裏社会に生きる者たちの矜恃が色濃く描かれる一作。同情の余地のない依頼人を、仕事として守らなければならない平九郎たちの葛藤が胸に迫ります。本作ではライバルである「炙り屋」の迅十郎が大きくクローズアップされ、彼なりの義理や人情が描かれる点も大きな見どころ。読後、やるせない気持ちと切なさが深く残る、ビターな物語です。

- タイトルの「花唄」ですが、本来は「鼻歌」です。ある理由から「花唄」となっています。

立つ鳥の舞 くらまし屋稼業

2021年2月5日発刊

- あらすじ

- 今作の主役は赤也。かつて天才女形(おやま)と謳われた彼の義父であり師である菊之丞は、五年前にこの世を去っていた。しかし、その芸の継承を巡る歌舞伎界の巨大な陰謀が、役者の道を捨てたはずの赤也を再び舞台へと引き戻す。仲間のため、そして師の名誉のため、赤也は人生を懸けた最後の大一番に挑む。

- 読みどころ

- これまで謎に包まれていた赤也の出自と、彼がくらまし屋に身を投じることになった悲しい過去がすべて明かされます。圧巻は、クライマックスの舞台シーン。その描写は、まるで本当に芝居を観ているかのような臨場感に満ちています。一方、平九郎は「虚」最強クラスの刺客・九鬼段蔵と激突。この戦いの中で、平九郎は新たな境地に至り、「井蛙流奥義」を放ちます。

風待ちの四傑 くらまし屋稼業

2022年11月2日発刊

- あらすじ

- 物語は江戸と極寒の「夢の国」の二元で進行する。江戸では、裏社会の大物「夜討ちの陣吾」から、呉服屋「越後屋」に勤める女性・比奈のくらましを依頼される。彼女は店の重大な秘密を知ってしまったために命を狙われていた。越後屋が放つ無数の刺客を相手に、くらまし屋は空前絶後の戦いを繰り広げる。一方、「夢の国」では、「虚」の榊惣一郎が、村を襲う謎の弓の名手と対峙していた。

- 読みどころ

- まさにシリーズのクライマックスとも言うべき、壮絶なバトルが満載の一巻。平九郎は初めて、複数の強敵との同時戦闘で深手を負い、最大のピンチに陥ります。並行して描かれる「夢の国」での惣一郎の戦いも息を呑む緊張感で、彼の人間的な側面や、平九郎の妻・初音との関係性の変化も描かれます。物語は最高潮の盛り上がりを見せたまま、次巻へと続きます。

9巻目、続編の可能性は?

多くのファンが待ち望む続編(第9巻)について、現時点(2025年8月)で具体的な発売日は発表されていません。しかし、続編の可能性は極めて高いと考えられます。

作者の言葉

作者の今村翔吾氏は、過去のインタビューでシリーズを「十巻ぐらいで完結させたい」と構想を語っています。(出典:『ダ・ヴィンチ』2018年10月号)。この発言からも、物語がまだ道半ばであることがうかがえます。

物語の状況からの推測

第8巻『風待ちの四傑』は、平九郎の最大の敵である「虚」との戦いが激化し、妻・初音たちの謎も深まるなど、多くの伏線が未回収のまま最高潮の盛り上がりで幕を閉じました。

物語の構成上、このまま完結することは考えにくく、ファンとしては続編を期待せざるを得ない状況です。

今村翔吾氏は非常に多作な作家であり、他の大型シリーズも並行して執筆しているため、気長に吉報を待つのがよさそうです。

『くらまし屋稼業』のFAQ

最後に、シリーズに関するよくある質問をまとめました。

Q1: このシリーズは完結していますか?

A: 2022年11月発売の第8巻『風待ちの四傑』をもってしても、小説シリーズはまだ完結していません。物語は大きな謎を残したまま続いており、次巻の発売が待たれる状況です。なお、ユウダイ氏によるコミカライズ版は全3巻で完結しており、物語序盤のエピソードが描かれています。

Q2: 読む順番はありますか?

A: はい、第1巻『くらまし屋稼業』から順番に読むことを強く推奨します。登場人物たちの過去や敵対勢力との因縁など、シリーズを通して展開する伏線が多いため、刊行順に読み進めることで物語を最大限に楽しむことができます。

Q3: 映像化や漫画化はされていますか?

A: はい、先述の通り全3巻の漫画版が存在します。その映像のような戦闘シーンやドラマチックな展開から、多くの読者が映像化を熱望していますが、現時点でドラマ化や映画化の発表はありません。

Q4: 時代小説は初めてですが、楽しめますか?

A: はい、全く問題ありません。本作は歴史的な知識がなくても楽しめるエンターテインメント性が非常に高い作品です。物語の背景や専門用語などは自然な形で説明されており、むしろ本作をきっかけに江戸時代の文化に興味を持つ読者も多いです。

Q5: 作者の今村翔吾はどんな作家ですか?

A: 今村翔吾氏は、本作のようなエンターテインメント時代小説から、歴史に埋もれた人物に光を当てる重厚な作品まで幅広く手掛ける、今最も注目されている作家の一人です。書店員やダンスインストラクターといった異色の経歴を持ち、その経験から生まれる読者目線の巧みなストーリーテリングで、2022年には『塞王の楯』で直木賞を受賞しています。

Q6: 小説と漫画版の違いは何ですか?

A: 漫画版(全3巻)は、小説の序盤、第2巻『春はまだか』の途中までの物語を原作に忠実な形で描いています。まず世界観に触れてみたいという方には漫画版もおすすめですが、くらまし屋メンバーの過去の謎や強大な敵との本格的な戦いなど、シリーズの真髄は小説でこそ深く味わうことができます。

Q7: 特に盛り上がる、注目の巻はありますか?

A: 各巻に見せ場がありますが、一つの大きな転換点として第5巻『冬晴れの花嫁』を挙げる声が多いです。依頼のスケール、敵との攻防、そして明かされる衝撃の事実と感動的な結末は、シリーズ屈指の盛り上がりを見せます。もちろん、そこに至るまでの各巻の物語が、このカタルシスをより大きなものにしています。

まとめ

今村翔吾著『くらまし屋稼業』は、時代小説の新たな地平を切り開いた傑作シリーズです。

① 謎に満ちた魅力的なキャラクター、② 彼らを縛り、そして試す「掟」という名の矜恃、③ 胸を打つ依頼人たちの人間ドラマ、④ 一筋縄ではいかない敵役たち、⑤ 読者の想像を超える鮮やかなトリック、⑥ 心を揺れ動かす切なさ、⑦ そして少年漫画のような熱いバトル。

これら7つの要素が奇跡的なバランスで融合し、他に類を見ないエンターテインメントを生み出しています。

これは、単なる「逃げる」物語ではありません。過去を捨て、未来を掴もうとする人々の、痛ましくも美しい「再生」の物語です。

さあ、あなたも居酒屋「波積屋」の暖簾をくぐってみませんか。

一度足を踏み入れたら、もう抜け出せなくなるほど魅力的な世界が、あなたを待っています。

コメント