日本は世界でも有数の長寿国として知られています。平均寿命が延び続けていることは素晴らしいことですが、単に長く生きるだけでなく、「健康的に長く生きる」ことが、いま私たちに求められています。ここで重要となるのが「健康寿命」という概念です。

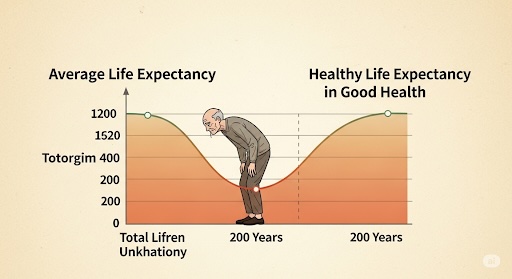

しかし、残念ながら、日本の平均寿命と健康寿命の間には看過できない大きなギャップが存在しています。このギャップが何をもたらし、どのようにすれば健康で生き生きとした期間を長くできるのか。本記事では、最新のデータに基づき、日本人が直面する寿命に関する課題を深掘りし、その解決策について詳しく解説してまいります。

第1章:日本人の平均寿命と健康寿命、その最新データ

日本は、まさに長寿大国です。調査によって数値に多少の違いはありますが、男女ともに世界の平均寿命ランキングで常にトップ3に入っています。

平均寿命とは?

平均寿命とは、0歳の赤ちゃんが生まれてから、平均で何歳まで生きられるかという予測を示す統計値です。この数値は、医療の進歩、生活水準の向上、そして栄養状態の改善など、様々な要因によって年々延伸してきました。

- 平均寿命

- 2021年データ

- 男性:81.47歳

- 女性:87.57歳

- 2024年発表

- 男性:81.09歳

- 女性:87.13歳

- 2021年データ

特に女性は、40年連続で世界第1位の平均寿命を誇っています。東日本大震災や新型コロナウイルスの影響で一時的に短縮した年はあったものの、この数十年間、日本人の平均寿命は基本的に右肩上がりに伸び続けているのです。

健康寿命とは?

一方で、健康寿命とは、「病気をしていない期間」ではなく、「介護を受けないで自立して元気に生活できる期間」のことを指します。つまり、誰かの助けを借りることなく、自分の力で日常生活を送れる期間を意味します。

- 健康寿命

- 2022年厚生労働省データ

- 男性:72.57歳

- 女性:75.45歳

- 別の最新健康寿命データ

- 男性:72.68歳

- 女性:75.38歳

- 2022年厚生労働省データ

明治安田生命保険のアンケート調査によると、実際の健康寿命は平均74.8歳であると報告されています。

第2章:平均寿命と健康寿命の間に潜む「不健康な期間」の実態

平均寿命と健康寿命の間に存在する期間は、「日常生活に制限のある期間」、つまり介護や医療の支援が必要となる期間です。この期間は、男女平均で約10年前後にも及ぶと言われています。

平均寿命と健康寿命のギャップ

平均寿命と健康寿命のギャップは、男性で約9年、女性で約12年です。

このギャップは、平成13年(2001年)から令和元年(2019年)にかけて、平均寿命と健康寿命の両方が延伸したため、実は減少していません。

また、明治安田生命保険のアンケート調査では、理想とする健康寿命(平均81.5歳)と実際の健康寿命(平均74.8歳)の間に、6.7歳の差があることが明らかになっています。

この「不健康な期間」は、本人にとっての生活の質の低下だけでなく、家族への介護負担や介護離職、さらには社会保障制度の維持においても大きな課題となっています。

要介護・要支援状態となる主な原因

厚生労働省の調査によると、要支援・要介護状態に移行する主な原因は以下の通りです。

- 運動器の障害:23%

- 脳血管障害:22%

- 認 知 症:15%

これらは、日々の生活習慣と密接に関わっていると指摘されています。特に、寝不足や運動不足、ストレス、栄養不足、不摂生などが挙げられます。

具体的な生活習慣の課題としては、以下が挙げられます。

- 運動不足:

- 持久力や筋力の低下を引き起こし、がん、心臓疾患、認知症など、健康寿命を脅かす病気にかかりやすくなると言われています。

- 偏った栄養や食事習慣:

- 肥満や病気のリスクを高め、糖質の摂りすぎは老化を早める可能性もあります。

- 生活習慣病:

- 高血圧や糖尿病など、自覚症状がないまま進行し、重大な合併症を引き起こす危険性があるため、健康寿命を脅かす最大の原因とも言われています。

- 喫 煙:

- 発がん性物質が多く含まれており、喫煙者の死亡率は非喫煙者の約2倍、平均寿命は10年短いとされています。

このような状況から、日本は「寝たきり大国」とも言われることがあります。一部の調査では、寝たきり期間と寝たきりの人数の両方で日本が世界一だとされており、厚生労働省のサイトでも、日本の寝たきり期間は欧米各国と比べて長く、6年以上にも及ぶと記載されています。

これに対し、アメリカでは寝たきりの人数が日本の5分の1であり、人口比で考えると日本の方が寝たきりになる確率が約15倍も高いという計算になります。

第3章:健康寿命を延ばすために私たちができること

健康寿命を延ばし、自立した健康的な生活を送るためには、個人の日々の生活習慣の改善が不可欠です。無理なく継続できる範囲で、以下の3つの要素を中心に実践していくことが重要です。

運動習慣の確立

運動不足は健康寿命を縮める大きな原因の一つです。筋力は加齢とともに低下しやすいため、定期的な運動によってその低下を防ぎ、健康的な身体づくりを目指しましょう。

- 無理のない範囲での運動を推奨:

- まずは1日に30分程度のウォーキングから始めるのがおすすめです。息が少し上がる程度のウォーキングは効果的です。

- 定期的な筋力トレーニング:

- 全ての世代において、身体活動を「今よりも少しでも増やす(例えば毎日10分多く歩く)」ことが推奨されています。65歳以上の方でも、強度を問わない身体活動を毎日40分行うことが推奨されています。

- 転倒予防:

- 無理な運動は転倒や骨折につながり、寝たきりの原因となる可能性もあるため、注意が必要です。

食事習慣の改善

運動だけでなく、栄養バランスの取れた食事も健康寿命を延ばす上で非常に大切なポイントです。

- 一汁三菜を基本に:

- 主食、主菜、副菜を組み合わせ、バランスよく栄養素(たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)を摂取しましょう。

- 塩分・糖分に注意:

- 薄味を心がけ、ソースや醤油の量を控えめにし、甘いお菓子や飲み物の摂取量を減らすなど、少しずつ意識を変えていきましょう。

- 良質なたんぱく質の摂取:

- 筋力低下を防ぐため、肉(ヒレ肉など脂身の少ないもの)、魚、大豆製品などから良質なたんぱく質を毎日摂るように心がけましょう。

- イミダゾールジペプチドの積極的摂取:

- 鶏むね肉やカツオなどの赤身魚に多く含まれるイミダゾールジペプチドは、運動パフォーマンス向上、疲労軽減、ひざの筋力アップ、バランス能力アップ、活性酸素除去などの効果が期待できます。

その他の生活習慣の改善

- 十分な睡眠:

- 睡眠は身体の休息に非常に重要です。睡眠不足は生活習慣病のリスクを高めると言われています。理想的な睡眠時間は7~8時間程度とされています。

- 禁煙と節酒:

- 喫煙や過度な飲酒は、健康寿命を縮める大きな原因となります。禁煙を10年続ければ、がんの発生率を低下させる効果があるとも言われています。

- ストレス管理と社会的つながり:

- 心の健康も健康寿命に大きな影響を与えます。趣味や友人との交流を楽しみ、リラックスできる時間を作ることも重要です。コミュニティへの参加や、散歩の途中に近所の人と話す程度のコミュニケーションでも、認知症やフレイル予防に役立ちます。

厚生労働省の「健康日本21(第二次)」では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を主要な目標として掲げています。

この目標達成のためには、個人の生活習慣改善に加え、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上、そして健康を支え、守るための社会環境の整備が不可欠とされています。

特に、運動器の障害のために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態である「ロコモティブシンドローム」の認知度を2022年度までに80%に向上させることも目標とされていました。

第4章:社会全体で取り組む健康長寿社会の実現

健康寿命の延伸は、個人の努力だけでなく、社会全体での取り組みが不可欠です。国や自治体、企業、団体が連携し、様々なプログラムや施策を進めています。

自治体の取り組み

自治体は、住民の健康を支援し、より良い生活環境を整備する重要な役割を担っています。

- 「ふじ33プログラム」(静岡県):

- 高齢者約2万人を対象とした調査で、「適度な運動」「適切な食生活」「社会参加」の全てを実施している人が死亡率が約2分の1になることが判明。これを受けて、この3分野の活動を3人一組で3か月間実践するプログラムを開発しました。

- 健康マップ作成による課題の「見える化」(静岡県):

- 県民の特定健診データを分析し地図に落とし込むことで、市町村ごとの健康課題(例:メタボリックシンドローム、高血圧、喫煙が多い地域)を「見える化」。これにより、住民が地域の健康課題に気づき、自ら健康づくりを行うきっかけにもなっています。

- 健康マイレージ制度(藤枝市、静岡県):

- 運動や食事、社会参加、健診などの健康行動にポイントを付与し、貯まったポイントで特典が受けられる仕組みを導入。楽しみながら生活習慣を改善し、継続を促す「動機づけ」に繋がっています。

- 特定健診受診率向上策(藤枝市):

- 「面倒だから」「時間が取れない」といった受診しない要因に対し、土曜健診や無料送迎バスの運行、健診項目の追加など、受診者の利便性を向上させる工夫を凝らし、受診率向上に成功しています。

- 減塩推進活動(妙高市、呉市):

- 市民の食塩摂取量を調査し、国の基準を上回っていることを明らかにした上で、「みょうこう減塩生活大作戦」や「はじめよう!減塩生活」などの減塩運動を展開。年齢層に合わせた啓発や学校給食での減塩メニュー提供など、きめ細やかな対策を実施しています。

- 地域包括ケアシステムと介護予防:

- 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供するシステムを構築しています。例えば、大阪府大東市の「大東元気でまっせ体操」は、住民が自主的に運営する健康体操を通じて高齢者の運動機能向上と居場所づくりに貢献しています。

- 認知症予防事業(松本市):

- 若い時からの生活習慣改善が将来の認知症予防につながることを啓発。スポーツクラブ利用や健康イベント参加でポイントが貯まる「脳活ポイントプログラム」などを実施しています。

企業の取り組み

企業もまた、従業員の健康が企業の活力や生産性向上に不可欠であるとの認識のもと、健康寿命の延伸に向けた取り組みを強化しています。

- 株式会社タニタ:

- 社員の健康管理を経営の重要な要素と捉え、通信機能を備えた歩数計、体組成計、血圧計とインターネットを活用した「タニタの健康プログラム」を導入。自身の健康状態を「見える化」し、歩数イベントでランキングを競うなど、「遊び」の要素を取り入れて社員の健康づくりへのモチベーションを高めています。

- 株式会社大和証券グループ本社:

- 健診データ分析により「生活習慣病」と「ハイリスク者」を健康増進対策の重点対象に設定。特に、医療機関の受診が必要とされたハイリスク者に対し、強い印象を与える「イエローペーパー」を送付し、上司等からの受診勧奨・督促と連携することで、受診率を大幅に向上させています。

- 三菱電機株式会社:

- 事業主・労働組合・健康保険組合の3者協働で「三菱電機グループヘルスプラン21(MHP21)」を推進。適正体重の維持、運動習慣づくり、禁煙運動、歯の手入れ、ストレス対応の5項目で目標を設定し、全社的な取り組みとして展開しています。

国の政策

国もまた、国民全体の健康寿命の延伸に向けて、様々な政策を推進しています。

- 「日本再興戦略」と「健康・医療戦略」:

- 「日本再興戦略」(2013年6月閣議決定)では「国民の健康寿命の延伸」を戦略市場創造プランのテーマに掲げ、2020年までに健康寿命を1歳以上延伸する目標を設定しました。また、「健康・医療戦略」では、世界最先端の医療技術・サービスを実現し、健康寿命世界一を達成するとともに、健康・医療分野を戦略産業として育成することを目指しています。

- 「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予防・健康管理の推進:

- 2025年(団塊の世代が75歳以上となる年)に向けて、医療費・介護費で5兆円規模の効果額を目標とし、高齢者への介護予防、現役世代からの健康づくり、医療資源の有効活用などを推進しています。

これらの取り組みは、ICTの活用、課題の「見える化」、対象の明確化、そして「動機づけ(インセンティブ)」の提供が重要な要素とされています。

また、多様な主体との「連携・協働」と、計画を実行に移す「実行力」も成功の鍵となります.

第5章:平均寿命と健康寿命に関する、よくあるQ&A

平均寿命と健康寿命に関する、よくあるQ&Aをまとめました。

- Q1: 平均寿命と健康寿命の定義はどう違うのですか?

- A1: 平均寿命は、その年に生まれた赤ちゃんが平均して何歳まで生きられるかという統計上の予測値です。一方、健康寿命は、健康上の問題で日常生活に制限されることなく、自立して生活できる期間を指します。

- Q2: 日本は「寝たきり大国」と聞きますが、本当ですか?

- A2: はい、残念ながらそう言われることがあります。一部の調査では、日本の寝たきり期間や人数が世界で最も長いという指摘があります。厚生労働省のデータでも、日本の寝たきり期間は欧米各国と比較して6年以上と長く、社会的な課題となっています。

- Q3: 健康寿命が縮まる主な原因は何ですか?

- A3: 健康寿命が縮まる主な原因は、要介護状態につながる病気や障害です。具体的には、運動器の障害、脳血管疾患、認知症が大きな割合を占めています。これらは、運動不足、偏った食生活、生活習慣病、喫煙、睡眠不足、ストレスなどの生活習慣と密接に関連しています。

- Q4: 健康寿命を延ばすために、今日からできることはありますか?

- A4: はい、たくさんあります。最も重要なのは、**「運動」「食事」「禁煙・節酒」「十分な睡眠」「ストレス管理」「社会的なつながりの維持」**といった基本的な生活習慣を見直すことです。無理のない範囲で、今日から一つでも実践を始めてみましょう。

- Q5: 運動はどのくらいすれば良いですか?

- A5: 無理のない範囲で毎日継続することが大切です。具体的には、1日30分程度のウォーキングや、今より毎日10分多く体を動かすことから始めてみましょう。筋力は加齢とともに低下しやすいので、定期的な運動で筋力の維持・向上を目指しましょう。

- Q6: 食事で気をつけることは?

- A6: 栄養バランスの取れた食事が重要です。一汁三菜を基本とし、塩分や糖分の摂りすぎに注意しましょう。肉、魚、大豆製品から良質なたんぱく質を摂り、野菜や海藻からビタミン・ミネラルをバランスよく摂取することが推奨されます。

- Q7: 社会参加も健康に良いのですか?

- A7: はい、精神的な充実感を得る上で非常に重要です。人とのコミュニケーションは認知症やフレイル予防にも役立つため、新しい習い事を始めたり、ボランティア活動に参加したり、近所の人と話す機会を増やしたりするなど、積極的に社会との接点を持つことが推奨されます。

まとめ

日本は世界トップクラスの平均寿命を誇る長寿国ですが、その陰には、平均寿命と健康寿命の間に生じる約10年もの「不健康な期間」という大きな課題が隠されています。

この期間を短縮し、一人ひとりが健康で生き生きと暮らせる健康長寿社会を実現することは、個人の生活の質向上だけでなく、社会全体の持続可能性にとっても極めて重要です。

健康寿命の延伸は、個人の意識と行動変容にかかっています。日々の「運動」「食事」「休養」といった生活習慣の改善は、病気や介護を遠ざけ、自立した生活を送るための土台となります。

そして、その個人の努力を後押しするのが、国、自治体、企業、団体といった社会全体の取り組みです。データに基づいた課題の「見える化」、行動を促す「動機づけ」、そして多様な関係者との「連携・協働」と「実行力」が、健康長寿社会への道を切り拓きます。

私たち一人ひとりが健康意識を高め、できることから実践し、そして社会全体で支え合うことで、誰もが最後まで自分らしく、心豊かに生きられる未来を築いていけるのではないでしょうか。

コメント