アパレル業界で前例のない「販売員全員正社員化」を行ったゴールドウイン。

具体的には、4月1日付けで全販売員を正社員化した。5月14日に実施した2025年3月期の決算説明会で明らかになりました。

この大胆な方針転換には、単なる雇用の安定化だけではない深い狙いがあります。

非正規雇用が多くを占める業界で、なぜゴールドウインは人件費増加を覚悟の上で正社員化に踏み切ったのか?

給与体系や福利厚生はどのように変化し、働く人々のキャリアにどのような影響を及ぼすのか?

この記事ではゴールドウインの決断の背景を掘り下げ、さらにパートタイマー活用の雄「ユニクロやしまむら」との比較を通して、アパレル業界全体に与える影響と今後のキャリア形成への示唆を解説します。

ゴールドウインの販売員全員正社員化の背景と目的

スポーツアパレル大手のゴールドウインは、2025年4月1日付で約950名の販売員を含む約1,200名の契約社員全員を正社員(無期雇用)に転換しました。

従来、販売員は一年ごとの契約更新で雇用されており、雇用の不安定さが従業員のモチベーション低下や定着率の悪化につながっていました。

そのため、毎年契約更新をしていた販売員を正社員化し、従業員のモチベーション向上と人材の定着によって販売力を高めることが大きな目的です。

正社員化は人材確保策の柱と位置づけられ、同社はこの施策により人件費が年間18億円増加する見込みと発表しており、人材投資への積極姿勢がうかがえます。

この正社員化に伴い、待遇面や働き方、キャリアパスにも大きな変化が生じると考えられます。

まず待遇では、無期雇用になることで賞与や退職金制度など正社員向け福利厚生の対象となり、雇用の安定と収入向上が期待できます。

実際、ゴールドウインでは企業年金制度(確定給付年金・確定拠出年金)を運営しており、正社員化された販売員もこうした制度の恩恵を受けられるようになります。

また、従来は契約社員ゆえに昇給の機会が限られていましたが、正社員化に合わせて昇給や増員にも取り組むとしており、販売員の処遇改善が図られる見込みです。

働き方の面では、正社員となったことで長期的視点でキャリア形成できる働き方が可能になります。

ゴールドウインは2022年度にジョブ型人事制度への移行を行い、「会社が従業員に期待する事項を明確に示す」とともにそれに基づくキャリアパスを提示することを重視しています。

年次や年齢、新卒・中途に関係なく公正な評価を行う制度に改定しており、今回正社員化された販売員も社内で明確なキャリアパスを描けるようになりました。

例えば、本社部門へのキャリアチェンジや店長・エリアマネージャーへの昇進など、これまで契約社員では難しかった長期的な昇進・異動のチャンスが広がります。

さらにゴールドウインは多様な働き方の制度にも注力しており、時差出勤制度や中抜け有給休暇制度など柔軟な勤務制度を導入しています。

正社員化によって販売員もこうした制度の対象となり、ライフステージに応じた働き方の選択肢が増えることも期待されます。

以上のように、ゴールドウインの販売員全員正社員化は人材の長期定着と戦力化が背景にあり、待遇改善・働き方柔軟化・キャリアパス明確化といった制度面の強化によって、従業員の働きがいと企業の販売力向上を目指すものです。

ユニクロ(ファーストリテイリング)の雇用形態・待遇・キャリア支援

ユニクロを展開するファーストリテイリング(FR)では、店舗従業員に非正規(パート・アルバイト)の比率が高いのが特徴です。

グローバルで見ると2022年8月期の従業員数は、常勤雇用者57,576人に対しパート・アルバイト等が56,113人とほぼ半数を占めています。

国内店舗に限れば、店長や一部正社員を除き大半がパートタイマーで運営されており、「正社員が店長含めて3人、他はパート」という店舗もあるほどです。

このように非正社員への依存度が高い雇用形態を是正するため、ユニクロは2014年に画期的な正社員化策を打ち出しました。

地域限定正社員制度の導入です。

2014年当時、国内店舗で働く約3万人のパート・アルバイトのうち1万6,000人を「地域限定正社員」とする方針を発表し、大きな注目を集めました。

地域限定正社員とは、転居を伴う異動がなく、比較的短い勤務時間でもフルタイム正社員として認められる雇用区分です。

それまで同社にも正社員登用制度はありましたが、「従来の正社員は長時間労働や全国転勤が前提だったため希望者が少なかった」ことから、主に子育て中の主婦層などフルタイム勤務が難しい優秀な人材を長期的に囲い込む狙いで導入されました。

地域限定正社員への登用により、対象者は長期雇用が保障されるだけでなく賃金アップも見込めるとされ、実際に新卒採用でも地域限定正社員枠を設けるなど、幅広い人材に安定したキャリア機会を提供しています。

待遇面では、ユニクロ(FR)は近年大幅な賃上げを実施して話題となりました。

2023年3月から国内給与を最大40%引き上げ、新卒初任給は月額25.5万円から30万円へ約18%増、店舗の新任店長は月額36%増の39万円になると公表しました。

また2022年秋にはパート社員の時給も平均20%引き上げており、日本の低賃金是正と人材確保のため緊急に賃金を上げる必要があったと説明しています。

こうした待遇改善に加え、正社員・地域正社員には社会保険完備や正社員登用試験、社内研修への参加機会などキャリア支援も充実しています。

ユニクロは社内教育プログラムにも力を入れており、新入社員研修から店長研修、グローバル研修まで階層別・選抜型の研修制度を整備しています。

特に販売現場では、入社数年で店長やエリアマネージャーへの早期登用も珍しくなく、実績や意欲次第で若手にも責任あるポジションを任せる風土があります。

実際、地域限定正社員への大量登用施策は政府も後押ししており、安定雇用による人材力強化への期待が寄せられました。

まとめると、ユニクロは非常に多数の非正規スタッフを抱えつつも、地域限定正社員制度や賃上げを通じて雇用の安定化と待遇改善を図り、人材の定着・戦力化に努めていると言えます。

これは慢性的な人手不足に対処しつつ、サービス品質向上と国内外での事業拡大を支えるための戦略と位置づけられます。

しまむらの雇用形態・待遇・キャリア支援

しまむらグループでは、**従業員の8割以上がM社員(パート社員)**と呼ばれるパートタイムのスタッフです。

M社員制度はしまむら独自の制度で、「能力はあるもののフルタイム勤務が難しい主婦層」を想定し、高い処遇(賃金)と家庭生活の両立が可能な時間シフト制を取り入れています。

言い換えれば、しまむらは多数のパート社員を戦力の中心に据え、彼らに働きやすい環境と比較的良い待遇を提供することで店舗運営を支えているのです。

このM社員を対象に、しまむらは店長昇進制度を設けている点が大きな特徴です。

有能な人材はパートから店長に登用する方針を明確にしており、実際に現在の店長の約7割がパート出身だといいます。

店長に昇進した後はブロックマネージャーなど上位職や他職種にもチャレンジできる仕組みで、パート社員の働きやすさと成長機会を両立した制度となっています。

パート従業員にとって店長昇進が明確な目標となることで仕事へのモチベーションが上がり、個人の能力向上だけでなく会社の成長にもつながっていると、同社は評価しています。

また、しまむらは店長を目指すパート社員への支援体制も整えています。

例えば、店長昇進に不安を持つ社員に向けてロールモデル社員の経験談共有会を開いたり、店長候補者育成のための研修カリキュラムを用意しています。

さらに社内報やポスターでキャリアアップを啓蒙し、向上心のある人材の意欲を引き出す工夫もしています。

特に女性が多数を占める職場ということもあり、**女性管理職の能力向上プログラム(しまむら女性活躍カリキュラム)**も2023年度から実施し、管理職候補の女性社員を育成しています。

雇用安定の面では、しまむらでもパートから正社員への登用制度があり、毎年多くのパート社員が正社員化されています。

実績として直近数年間では毎年80~100名程度(ほとんどが女性)がパートから正社員に登用されており、これによって正社員比率は徐々に高まっています。

もっとも大半の現場スタッフは引き続きパート(M社員)として勤務しますが、同社は処遇面で正社員と遜色ない水準を目指しており、例えば社会保険完備や育児休業制度の整備などパート社員でも安心して長く働ける福利厚生を充実させています(※M社員も一定の条件で社会保険加入可)。

このようにしまむらは非正社員を積極的に活用しつつ、その中から正社員や管理職に引き上げる明確なキャリアパスを提供することで、人材の安定確保と企業成長を両立させています。

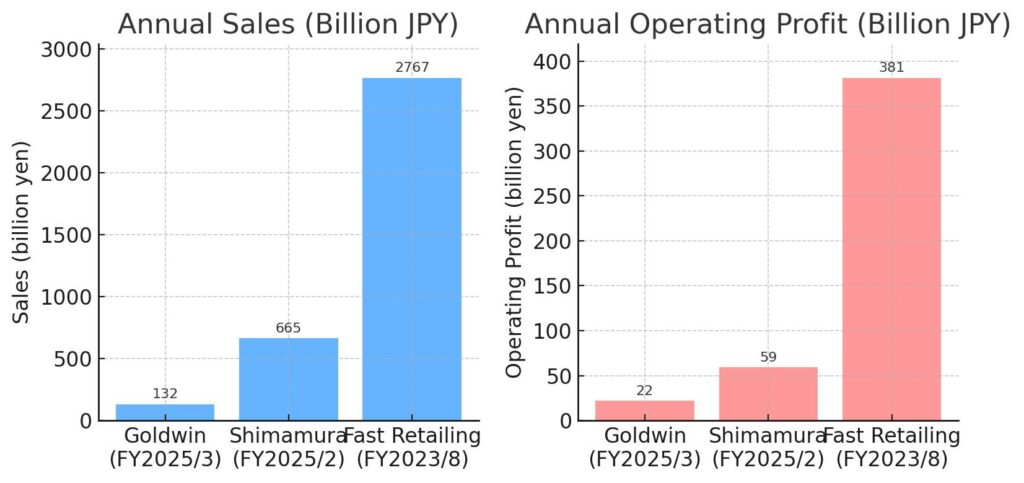

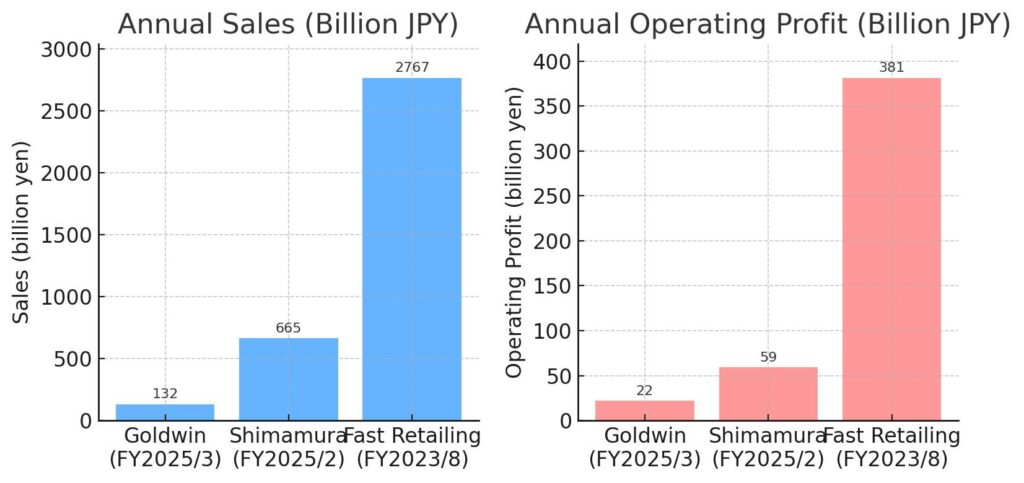

ユニクロ・しまむら・ゴールドウインの業績比較

雇用形態や人材施策に違いのある3社ですが、業績面でも規模や収益性に大きな差異があります。

下図は各社の直近決算期における年間売上高と営業利益を比較したものです(ゴールドウインは2025年3月期、ユニクロ(FR)は2023年8月期、しまむらは2025年2月期)。

各社の年間売上高および営業利益の比較(最新期決算より)。ゴールドウインはアウトドアブランド中心のメーカー系企業として売上高1,323億円・営業利益219億円規模。しまむらは郊外型衣料チェーンとして売上高6,653億円・営業利益592億円と堅調に推移。ユニクロを擁するファーストリテイリングはグローバル展開により売上収益2兆7,665億円・営業利益3,810億円と桁違いの規模。

ご覧の通り、規模面ではユニクロ(ファーストリテイリング)が突出しており、売上高はしまむらの約4倍、ゴールドウインの約21倍にも達します。

営業利益についてもユニクロは3,810億円と、しまむら(592億円)の6倍強、ゴールドウイン(219億円)の約17倍に上ります【46†source】。

一方、収益性(営業利益率)で見ると各社で特徴があり、ゴールドウインは高付加価値商品の展開により**営業利益率約16%**と高水準ですが、しまむらは約9%、ユニクロ(FR)は約14%程度となっています。

これは業態の違い(専門メーカー vs. 小売チェーン vs. グローバルSPA)や人件費構成の差異にも起因します。

例えば、人件費率を見るとユニクロは国内外に正社員を多く抱えるためか売上比35%前後ですが、しまむらはパート比率が高いためか26%程度に抑えられています。

各社の雇用戦略は人件費構造や収益性にも影響を与えていると言えるでしょう。

雇用安定化の業界動向とキャリア形成への示唆

以上の比較から、アパレル業界では販売スタッフの雇用安定化に向けた動きが加速していることが読み取れます。

ゴールドウインの全販売員正社員化は、同社だけでなく業界全体へのインパクトが大きく、今後他社でも契約社員やパート社員の正社員登用が進む可能性があります。

実際、ユニクロは一部店舗スタッフの大規模正社員化を早くから打ち出し、しまむらもパート登用制度で成果を上げています。

これは、少子高齢化による国内労働力不足やサービス水準向上の必要性に対応するため、優秀な人材を長期雇用で確保し育成する戦略へ各社がシフトしている表れです。

国も企業に非正規雇用の安定化を促す施策を後押ししており、アパレル業界でも雇用の質を高める取り組みが今後ますます重要になるでしょう。

個人のキャリア形成の観点では、販売職から正社員・管理職への道が開けつつあることが大きな示唆となります。

これまでアパレル販売は「アルバイトのまま」というイメージもありましたが、昨今の各社の制度を見ると、意欲次第で正社員登用や店長昇進が現実的な選択肢となっています。

例えば、しまむらではパートから店長になった先輩が数多く存在し、ユニクロでも地域限定正社員制度によって家庭と両立しながら正社員としてキャリアを積む道が拓かれました。

個人としては、目の前の販売業務で専門知識や接客スキルを磨きつつ、社内の登用試験や研修に積極的に挑戦することで、安定した雇用とキャリアアップを実現できるでしょう。

特にアパレル企業各社が人材育成に熱心に取り組んでいる今、販売員からバイヤーやスーパーバイザー、本部管理職へとステップアップするケースも増えてきています。

キャリア形成のポイントは、社内制度(正社員登用試験、資格認定、研修制度など)を十分に活用し、自ら手を挙げてチャンスをつかむことです。

総じて、アパレル業界は雇用の安定化と人材力強化を両立する方向に舵を切っており、働く個人にとっても長期的成長の機会が広がっています。

企業側は人材定着によるサービス向上と業績拡大、従業員側は安心してスキルアップに取り組めるwin-winの関係が築かれつつあると言えるでしょう。

今後さらにこの潮流が進めば、アパレル販売職は「不安定な短期バイト」ではなく腰を据えてキャリアを築ける職業として社会的な評価も高まっていくと考えられます。

参考資料: ゴールドウイン公式サイト(サステナビリティレポート等)、各社決算説明会資料・プレスリリース、ニュース報道(繊研新聞、Fashionsnap、日経他)など。

まとめ

ゴールドウインの販売員全員正社員化は、従業員の待遇改善だけでなく、企業の成長戦略としても極めて重要な決断でした。

ユニクロやしまむらのように非正規スタッフをうまく活用しつつ正社員への道を開く企業もありますが、全員を正社員化するという方針は業界全体でも注目されています。

こうした流れは個人のキャリア形成にも新たな選択肢をもたらし、販売職の安定性や社会的評価を高めるきっかけとなるでしょう。

重要なのは、正社員化の流れを自身のキャリアアップにつなげるため、企業が提供する研修制度や登用試験を積極的に活用し、働き方やキャリアのビジョンを明確に持つことです。

コメント