2025年6月25日、実業家の青笹寛史さんが、急性心不全により29歳の若さで急逝されました。青笹さんはYouTubeチャンネル『令和の虎』の出演者として著名な方でした。ご冥福をお祈りいたします。

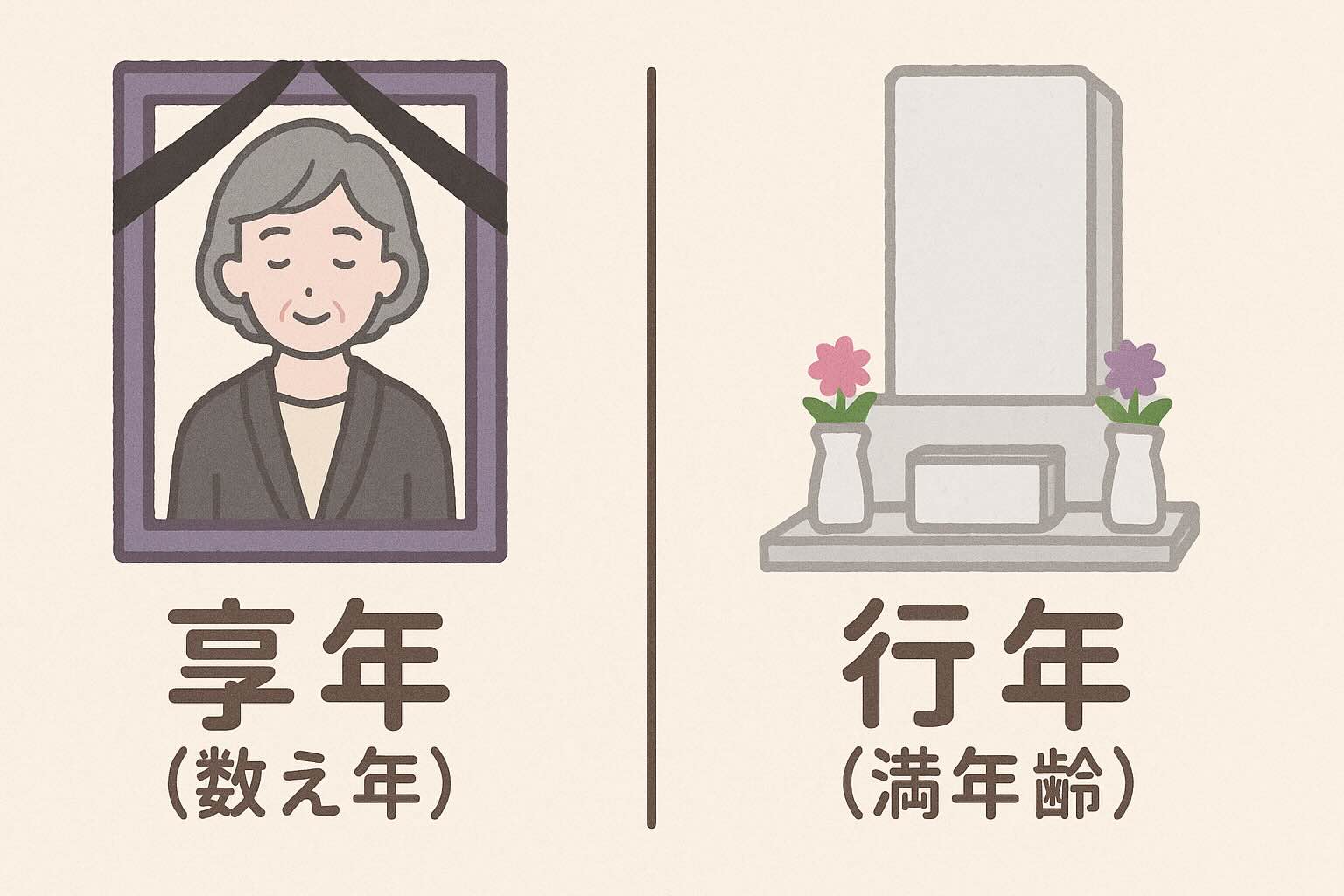

ところで、報道では「享年29歳」と発表されていました。しかし、享年の正しい計算方法は「数え年」で行うため、青笹さんの場合は「享年30」が正確な表現となります。現代社会では「享年(数え年)」と「行年(満年齢)」の違いが曖昧になっており、多くの人が混同しているのが現状です。

故人を偲ぶ際に正しい敬意をあらわすためにも、「享年(数え年)」と「行年(満年齢)」の違いについて、理解を深めてみましょう。

享年と行年の基本的な意味

【享年(きょうねん)】とは、「天から享(う)けた年数」という意味で、故人がこの世に生を受けて過ごした年数を数え年で表したものです。

数え年では、生まれた時点を1歳とし、その後、正月を迎えるごとに1歳ずつ年を重ねる日本の伝統的な年齢の数え方です。

一方、【行年(ぎょうねん)】とは、「この世で修行した年数」という意味で、故人が実際に生きた年数を満年齢で表したものです。

満年齢は生まれた時点を0歳とし、次の誕生日を迎えるごとに1歳ずつ年を重ねる現代的な年齢の数え方です。

「享年」と「行年」、どちらも故人への敬意を表す言葉ですが、

計算方法が異なるため、同じ人でであっても享年と行年では、最大2歳の差が生じることになります。

享年の正しい計算方法

「享年(数え年)」と「行年(満年齢)」を理解する基本は、次の「享年の理解」がポイントとなります。

【享年(数え年)】

- 生まれた年(生まれた日からその年の12月31日まで)は「1歳」とカウントする。

- 生まれた年の翌年(12月31日まで)は「2歳」とする(①)。

- すなわち、正月(1月1日)を迎えるたびに、年齢を1つ加算する。

【①から生じる行年(満年齢)との差異】

- 没日が誕生日前か、誕生日以降かで享年と行年の差異は異なる

- 誕生日前は、満年齢に2歳加算したものが享年となる

- 誕生日以降(誕生日含む)は、満年齢に1歳加算したものが享年となる

- 享年と行年は絶対に一致しない

繰り返しますが、享年の計算は誕生日と没日の関係によって異なります。

- 没日が誕生日前の場合: 享年 = 満年齢 + 2歳

- 没日が誕生日以降(誕生日含む)の場合: 享年 = 満年齢 + 1歳

例として、具体的な事例を見てみましょう。事例1と事例2では、満年齢が違うことがポイントです!

<事例1>

- 1980年6月15日生まれ

- 2025年6月11日没(満44歳)

- 没日(6月11日)が誕生日(6月15日)前のため

- 享年 = 満年齢[2024 – 1980] + 2 = 46歳

<事例2>

- 1980年6月15日生まれ

- 2025年6月25日没(満45歳)

- 没日(6月11日)が誕生日(6月15日)後のため

- 享年 = 満年齢[2025 – 1980] + 1 = 46歳

この事例のように、同じ方でも没日がその年の誕生日前か後かで、享年はどちらも46歳ですが、一方、行年(満年齢)は44歳、もしくは45歳となります。

★享年自体は、没日が誕生日前であろうが、以降であろうが変化はない!

一方、没日が誕生日の前か後かで、享年と行年は最大2歳、最小でも1歳の差が生じるということになります。

現代における享年と行年の使い分け

現代では満年齢が一般的になったため、「享年(数え年)」を使う際も「行年(満年齢)」で表記することが多くなっています。つまり、冒頭で掲げ青笹氏のケースも、現代風に考えれば、決して間違いではないのかもしれません。風習は常に変化しているからです。

しかし、本来の意味を正しく理解し、適切に使い分けることも大切ではないでしょうか。風習は変化しつつも、その風習に込められた意味や意義はしっかり残っているからです。

使い分けの目安:

- 仏教関連の法要や正式な弔辞では「享年(数え年)」

- 新聞や一般的な訃報では「行年(満年齢)」または「享年(数え年)」

- 墓石や位牌には「享年(数え年)」が伝統的(②)

重要なのは、どちらを使う場合でも故人への敬意を込めて正確に表記することです。

ここからは、前述の②について、個人的なコメントです。

父が30数年前に他界、そして、母が数年前に他界しました。母の他界にともない、父と母の二人を一緒にした位牌を菩提寺経由で新しくつくってもらいました。そこには「行年(満年齢)」が記載されていました。菩提寺に尋ねると、今は「行年(満年齢)」が多いのだとか…。

享年と行年に関するAIの回答

享年と行年の使われ方について、AI(Perplexity)に質問。以下は、その回答です。

社会の変化

位牌に記される年齢表記について、かつては「享年」が一般的であり、最近は「行年」も多くなっている背景には、年齢の数え方や社会の変化が関係しています。

- 享年は「天から享(う)けた年数」という意味で、主に数え年(生まれた年を1歳とし、正月ごとに1歳加算)を用いるのが伝統的です。

- 行年は「生まれてから経過した年数」で、主に満年齢(生まれた時を0歳とし、誕生日ごとに1歳加算)を用いるのが現代的です。

事情の変化の背景

- 明治時代以前は日本社会全体で数え年が主流だったため、位牌や墓石には「享年(数え年)」が多く使われていました。

- 1902年の「年齢計算ニ関スル法律」施行後、公的な年齢表記が満年齢に統一され、日常生活でも満年齢が定着してきました。

- 現在では、満年齢で表記する「行年」を使う寺院や家庭も増加し、地域や寺院の方針、家族の意向によって選択されるようになっています。

- また、「享年」と記しつつ満年齢を入れる例や、「行年」と記しつつ数え年を入れる例もあり、表記方法はかなり多様化しています。

現場の実情

- どちらを使うかは「正解」があるわけではなく、寺院や住職の考え方、地域の慣習、家族の希望によって決まるのが一般的です。

- 以前は「行年」が多かった地域や寺院もあり、古い位牌には「行年」が多く、新しい位牌には「享年」が増えてきたという指摘もあります。

- 家に複数の位牌がある場合、表記を揃えるために過去の位牌に合わせることも多いです。

まとめると…

- 享年=数え年、行年=満年齢というのが一般的ですが、厳密なルールではありません。

- 現代では「行年」表記も増加し、年齢計算方法や表記の選択肢が多様化しています。

- 最終的な表記方法は、寺院や家族で相談して決めるのが一般的です。

このように、社会の年齢観の変化や個々の事情により、「享年」と「行年」の使い分けや年齢の記し方が多様化しているのが現在の事情です。

まとめ

享年と行年の違いを理解することは、故人への正しい敬意を表すために重要です。享年は数え年で、行年は満年齢で表記するのが本来の意味ですが、現代では混同されることが多いのが現状です。

青笹寛史さんのような若い方の急逝は本当に残念なことです。故人を偲ぶ際には、その人の功績や人柄を大切にしながら、正確な年齢表記で敬意を表したいものです。

大切な人を失った悲しみの中でも、このような知識を持つことで、より適切に故人を偲ぶことができるでしょう。

参照情報

享年と行年については、筆者 taoが書いた次の記事もどうぞ。より、理解が深められると思います。

コメント