自転車は、子供から大人まで誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、その手軽さから交通ルールへの意識が薄れがちになり、自転車が関わる交通事故は後を絶ちません。

こうした状況を受け、自転車利用者の交通ルール遵守と交通マナー向上を図るため、2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者を対象とした「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符制度」が導入されることになりました。

これまで自転車の交通違反は、いきなり刑事手続きの対象となる「赤切符」が適用され、違反者には「前科」がつく可能性がありました。しかし、青切符の導入により、手続きが大きく変わります。

この記事では、2025年9月に警察庁交通局から発表された「自転車ルールブック」をもとに、新しく導入される青切符制度の背景から、具体的な違反内容、赤切符との違い、そして私たちが今後どのように自転車と付き合っていくべきかを、分かりやすく解説します。

詳しくはこの「自転車ルールブック」も参照してくださいね。ちなみに、各章末に参照すべき「自転車ルールブック」の頁を記載しておきます!

- 自転車の青切符制度がいつから始まり、何が変わるのか?

- どんな違反が青切符の対象になり、反則金はいくらなのか?

- 青切符と赤切符の違い、そして指導警告とは何か?

なお、「自転車青切符制度」については、こちらの記事も書いています。ただし、下記の記事は、公開時点では「自転車ルールブック」は警視庁交通局から発表されていませんので、参考としてお読みください。

また、「自転車ルールブック」については、次のところから見ることができます。必ず、参照してくださいね。

なぜ今?自転車に「青切符」が導入される背景

なぜ、これまで自動車やバイクが対象だった青切符制度が、自転車にも導入されることになったのでしょうか。その背景には、自転車を取り巻く深刻な交通事情があります。

減らない自転車関連事故と高まる危険性

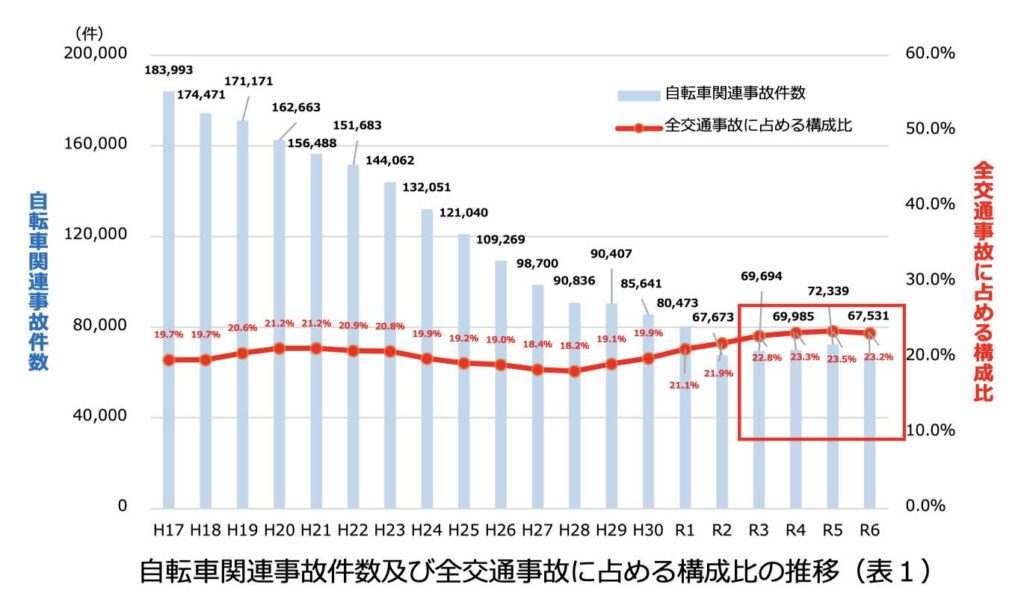

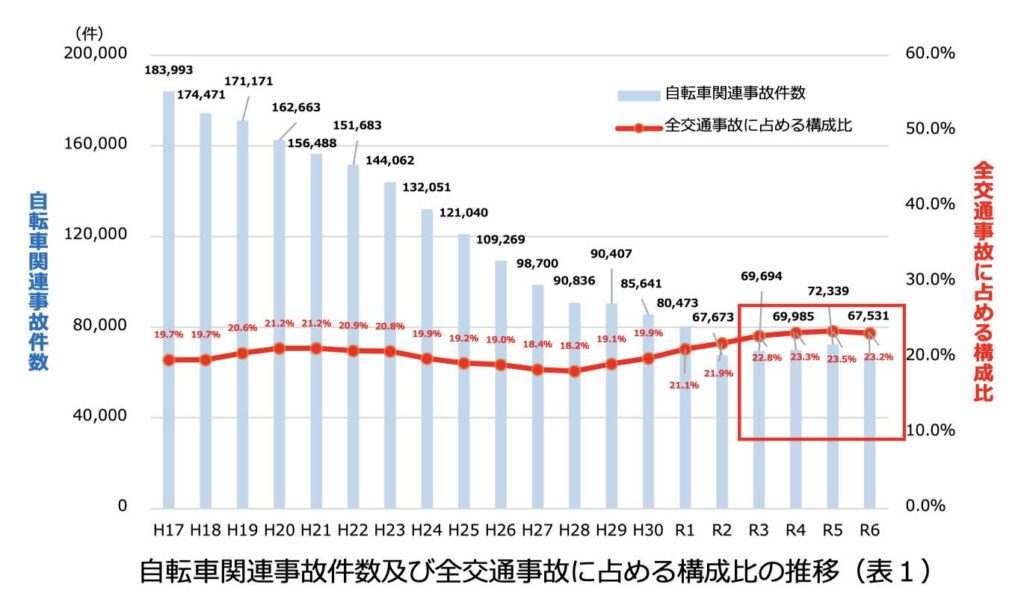

警察庁のデータによると、日本全国の交通事故件数そのものは年々減少傾向にあります。しかし、その中で自転車が関連する事故の件数は約7万件前後で横ばいとなっており、全交通事故に占める割合はむしろ増加傾向にあるのです。

特に、自転車乗用中の死亡・重傷事故に注目すると、その約4分の3、実に75%のケースで自転車側に何らかの法令違反が確認されています。信号無視、一時不停止、スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」など、危険な運転が重大な事故に直結している現実が浮彫りになっています。

これまでの「赤切符」制度の課題

青切符制度が導入される前、自転車の交通違反で検挙されると、原則として「赤切符」を用いた刑事手続きによる処理が行われてきました。これは、警察による捜査、検察官による起訴・不起訴の判断、そして起訴されれば裁判へと進む、非常に重い手続きです。

有罪判決を受ければ罰金を支払うだけでなく、「前科」がつくことになります。

しかし、この刑事手続きは、違反者にとっても警察にとっても時間的・手続き的な負担が大きいものでした。その結果、多くのケースで検察官が不起訴の判断を下し、実質的に違反者への責任追及が不十分になってしまうという課題が指摘されていました。

青切符導入の目的とメリット

そこで、16歳以上の自転車利用者による一定の交通違反に対し、青切符制度が導入されることになりました。

この制度の目的は、違反処理を簡易かつ迅速に行うことで、違反者に対する実効性のある責任追及を可能にし、最終的に自転車関連事故を抑止することにあります。

青切符が交付された場合、違反者が指定された期間内に反則金を納付すれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなく、手続きは終了します。つまり、前科がつくこともありません。

これにより、違反者と警察双方の負担を軽減しつつ、交通違反に対するけじめをつけさせ、安全意識の向上を促すことが期待されています。

【参照】自転車ルールブック P.2-3, P.8

どう違う?「青切符」「赤切符」「指導警告」を徹底比較

青切符制度が導入されると、自転車の交通違反に対する警察の対応は、主に「指導警告」「青切符による検挙」「赤切符による検挙」の3つに分かれます。

この基本的な考え方は、制度導入後も変わりませんが、検挙後の手続きが大きく変わるのがポイントです。

基本は「指導警告」

まず大前提として、警察は自転車の交通違反を見つけた場合、基本的にはその場で「指導警告」を行います。

これは、違反が比較的軽微で、直ちに重大な事故につながる危険性が低いと判断された場合に行われる措置です。

警察官は違反者に対し、「指導警告票」などを交付し、自身の行為が交通違反であることやその危険性を伝え、再発防止を促します。

例えば、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常「指導警告」の対象となり、いきなり青切符を切られることはありません。

また、青切符の対象は16歳以上のため、16歳未満の者が違反をした場合は、原則として「指導警告」が行われます。

新しく導入される「青切符」

「青切符」(正式名称:交通反則告知書)は、16歳以上の運転者による「反則行為」に対して交付されます。反則行為とは、道路交通法違反の中でも、信号無視や一時不停止など、比較的軽微で定型的な違反を指します。

青切符を交付された場合の流れは以下の通りです。

- 青切符と納付書の交付:

- 違反現場で警察官から青切符と反則金の納付書が交付されます。

- 反則金の仮納付:

- 告知を受けた翌日から原則7日以内に、金融機関で反則金を納付します。これを納付すれば、すべての手続きは完了し、刑事手続に移行することはありません。出頭や裁判も不要で、前科もつきません。

- 仮納付しなかった場合:

- 期間内に納付しなかった場合は、指定された交通反則通告センターに出頭し、通告書と納付書の交付を受け、原則10日以内に納付します。これを納付すれば手続きは完了しますが、納付しない場合は刑事手続に移行します。

重大な違反には引き続き「赤切符」

「赤切符」(正式名称:道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)は、青切符の対象とならない重大な違反や悪質なケースに適用され、刑事手続による処理が行われます。

赤切符が交付されると、次のような流れになります。

- 違反現場での捜査:

- 警察官が実況見分調書や供述調書を作成します。

- 出頭・取調べ:

- 後日、警察署や検察庁に出頭し、取調べを受けます。

- 起訴・不起訴の判断:

- 検察官が捜査結果を基に、起訴するかどうかを判断します。

- 裁判と罰金:

- 起訴されると裁判を受け、有罪となれば罰金などが科され、「前科」がつきます。

具体的には、酒酔い運転や妨害運転(あおり運転)、違反によって交通事故を起こした場合などは、これまで通り赤切符による厳格な刑事手続の対象となります。

| 種類 | 対象となる違反 | 手続きの流れ | 前科 |

|---|---|---|---|

| 指導警告 | 比較的軽微な違反、16歳未満の違反など | 現場で警察官が注意・指導 | なし |

| 青切符 | 16歳以上の者による「反則行為」(信号無視、一時不停止など) | 反則金を納付すれば手続き終了 | つかない |

| 赤切符 | 重大な違反(酒酔い運転、妨害運転など)、交通事故を起こした場合 | 刑事手続き(捜査、取調べ、裁判) | つく可能性あり |

【参照】自転車ルールブック P.9-12, P.23-25

検挙の対象!「悪質・危険な違反」とは?

青切符制度導入後も、基本は指導警告であることは前述の通りです。では、どのような場合に「検挙」(青切符または赤切符の交付)の対象となるのでしょうか。

警察庁の「自転車ルールブック」では、検挙の対象を「悪質・危険な違反」としており、その判断基準を具体的に示しています。

違反自体が悪質・危険なもの

違反行為そのものの危険性が極めて高いものは、問答無用で検挙の対象となります。

刑事手続(赤切符)の対象となる重大な違反例

- 酒酔い運転・酒気帯び運転:

- アルコールの影響で正常な運転ができない状態で運転する行為。

- 妨害運転(あおり運転):

- 他の車両の通行を妨害する目的で、幅寄せや急ブレーキなどを行う行為。

- 自動車の前に突然現れてあおる「ひょっこり男」が問題になり逮捕されましたが、ああいう行為のことです。

- 他の車両の通行を妨害する目的で、幅寄せや急ブレーキなどを行う行為。

- 携帯電話使用等(交通の危険):

- スマホ操作などが原因で、具体的に交通の危険を生じさせた場合。

青切符の対象となる違反例

(反則行為の中でも重大な事故につながる恐れが高いもの)

- 遮断踏切立入り:

- 遮断機が下りている、または警報機が鳴っている踏切に進入する行為。

- 自転車制動装置不良:

- ブレーキがない、または整備不良の自転車を運転する行為。

- 携帯電話使用等(保持):

- スマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為。

違反の「態様」が悪質・危険なもの

違反行為自体は比較的軽微でも、その結果や行われ方によって危険性が高まっている場合も検挙の対象となります。

違反が招いた結果が悪質・危険

- 【赤切符対象】違反により実際に交通事故を発生させた。

- 【青切符対象】違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっている。

- (例)信号無視で交差点に進入し、青信号で来た車に急ブレーキを踏ませた。

- (例)歩道を猛スピードで走り、歩行者を驚かせ立ち止まらせた。

- (例)違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっている。

違反の行われ方が悪質・危険

- 【青切符対象】警察官から指導警告を受けたにもかかわらず、それを無視して違反を続けた。

- (例)警察官に「右側通行は危ないですよ」と注意されたのに、そのまま走り続けた。

このように、単独の違反だけでなく、「危険な状況を生み出したか」「警察官の指示に従ったか」といった点も、検挙されるかどうかの重要な判断材料となります。

【参照】自転車ルールブック P.25-29

歩道と自転車

青切符制度の導入が発表されて以来、「自転車で歩道を走ったら、すぐに捕まるの?」という疑問や不安の声が最も多く聞かれます。

結論から言うと、単に歩道を通行しているだけで、いきなり青切符を切られることは基本的にありません。

この章では、自転車の歩道通行について、正しいルールと取締りの対象となるケースを詳しく解説します。

大原則:「車道が原則、歩道は例外」

まず、最も重要な大原則は「自転車は軽車両であり、車道を通行するのが原則」ということです。

歩道を通行できるのは、あくまで例外的な場合に限られます。

例外的に歩道を通行できる3つのケース

では、どのような場合に歩道を通行できるのでしょうか。「自転車ルールブック」では、以下の3つのケースが定められています。

- 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示があるとき

- 道路標識や路面表示で自転車の歩道通行が許可されている場所です。

- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

- 交通弱者を保護するためのルールです。

- 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合

- 道路工事や駐車車両が連続していて車道の左側を走るのが難しい場合や、自動車の交通量が非常に多く道幅が狭いなど、車道を走ると危険な場合がこれにあたります。

歩道を通行する際の絶対ルール:「歩行者最優先」

上記の条件を満たして歩道を通行する場合でも、以下のルールを必ず守らなければなりません。

- 車道寄りの部分を「徐行」する

- 「徐行」とは、すぐに止まれる速度のことです。猛スピードで走るのは違反です。

- 歩行者の通行を妨げる場合は「一時停止」する

- 歩道はあくまで歩行者のための空間です。ベルを鳴らし て歩行者をどかすような行為はもってのほか。歩行者がいれば、自転車側が止まるのがルールです。

これらのルールを守らないと、「歩道徐行等義務違反」として**青切符(反則金3,000円)**の対象となる可能性があります。

歩道走行で「青切符」「赤切符」になるのはどんなとき?

警察庁は「単に歩道を通行しているといった違反については、通常『指導警告』が行われる」としています。つまり、取締りの基本的な考え方は以下のようになります。

- 指導警告(基本)

- 歩道通行が可能な場所で、特に危険なく普通に走行している場合。警察官に注意を受けることはあっても、すぐに検挙されるわけではありません。

- 青切符(検挙対象)

- 以下のような「悪質・危険な違反」と判断された場合に、青切符の対象となります。

- 危険を生じさせた:

- 猛スピードで走行し、歩行者を避けさせたり、立ち止まらせたりした場合。

- 警告を無視した:

- 警察官から「危ないから徐行してください」と指導されたにもかかわらず、無視して走り去った場合。

- 危険を生じさせた:

- 以下のような「悪質・危険な違反」と判断された場合に、青切符の対象となります。

- 赤切符(検挙対象)

- 最も重い処分で、刑事手続きの対象となります。

- 交通事故を起こした:

- 歩道を走行中に歩行者と衝突し、怪我をさせてしまった場合。

- 交通事故を起こした:

- 最も重い処分で、刑事手続きの対象となります。

このように、歩道通行で検挙されるかどうかは、「歩行者にとって危険な運転だったか」が大きな判断基準になります。

【参照】自転車ルールブック P.6, P.18-19, P.37-39

反則金はいくら?主な違反行為と金額一覧

青切符が交付された場合、違反内容に応じた反則金を納付する必要があります。

ここでは、「自転車ルールブック」に記載されている反則行為の中から、特に日常で起こりやすい違反とその反則金額を抜粋してご紹介します。

| 反則行為 | 反則金の額 | 具体的な行為の例 |

|---|---|---|

| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 自転車の反則金で最高額。スマホを手に持って通話する、画面をじっと見ながら運転する。 |

| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 警報機が鳴っている踏切や、遮断機が下りている踏切への進入。 |

| 信号無視 | 6,000円 | 赤信号や点滅信号を無視して進行する。 |

| 通行区分違反 | 6,000円 | 車道の右側を通行する(逆走)。歩道通行が認められていない場所で歩道を走行する。 |

| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるのに一時停止しない。 |

| 安全運転義務違反 | 6,000円 | ハンドルやブレーキを確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する(手放し運転、ウィリー走行など)。 |

| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 「止まれ」の標識がある場所で一時停止しない。 |

| 通行禁止違反 | 5,000円 | 「自転車を除く」の補助標識がない一方通行路を逆走する、「車両通行止め」の標識がある場所を通行する。 |

| 無灯火 | 5,000円 | 夜間にライトを点灯させずに走行する。 |

| 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 各都道府県の公安委員会が定める規則に違反する。イヤホンで周囲の音が聞こえない状態での運転や、傘差し運転などがこれに該当します。 |

| 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 | 歩道を通行する際に、車道寄りを徐行しない、歩行者の通行を妨げる場合に一時停止しない。 |

| 並進禁止違反 | 3,000円 | 2台以上の自転車が横に並んで走行する(「並進可」の標識がある場所を除く)。 |

| 軽車両乗車積載制限違反 | 3,000円 | 二人乗り(幼児用座席に幼児を乗せるなど、認められた場合を除く)。 |

※上記は一例です。詳細は「自転車ルールブック」資料1(p.51, 52)をご確認ください。

【参照】自転車ルールブック P.51-52 (資料1)

青切符だけじゃない!知っておくべきその他の処分

交通違反をすると、青切符や赤切符による処分だけでなく、さらに別のペナルティが科される可能性があります。特に、違反を繰り返す人や、自動車の運転免許を持っている人は注意が必要です。

違反を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に

14歳以上の者が、以下に示す16種の交通違反を、3年以内に2回以上反復して、検挙され又は交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会(以下「公安委員 会」といいます。)により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

この講習は3時間で、受講手数料が必要です。講習では、交通ルールの再確認や危険予測トレーニングなどが行われます。もし、この受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されることになります。

- 通行区分違反

- 通行禁止違反

- 歩行者用道路徐行違反

- 歩道徐行等義務違反

- 路側帯進行方法違反

- 信号無視

- 指定場所一時不停止等

- 優先道路通行者妨害等、交差点安全進行義務違反

- 交差点優先車妨害

- 環状交差点通行者妨害等、環状交差点安全進行義務違反

- 酒酔い運転、酒気帯び運転

- 妨害運転

- 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持)

- 遮断踏切立ち入り

- 自転車制動装置不良

- 安全運転義務違反

自動車免許を持っている人は「免許停止」の可能性も

自動車やバイクの運転免許を持っている人が自転車で交通違反をしても、原則として運転免許の点数が加算されることはありません。

しかし、それは「全く影響がない」という意味ではありません。

自転車乗用中であっても、ひき逃げや死亡事故といった重大な交通事故を起こしたり、酒酔い運転などの特に悪質・危険な違反を犯したりした場合には、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断され、運転免許が停止されることがあります。実際に、自転車の酒気帯び運転で検挙され、運転免許が停止された事例も報告されています。

「自転車だから免許には関係ない」という考えは通用しないことを、肝に銘じておく必要があります。

【参照】自転車ルールブック P.33-34

おまけ:スポーツバイクの場合

筆者 taoは、趣味としてロードバイクやマウンテンバイクをやっています。

そこで、筆者が以前書いた「自転車青切符制度」(冒頭に参照として載せました)のなかから、スポーツバイク部分の文章を丸ごと引用しますね。

ロードバイクやマウンテンバイク(MTB)は、一般的な「ママチャリ」とは異なる特性を持つため、特に注意すべき点があります。

ロードバイク

ロードバイクは高速性能が特徴ですが、公道では「競技」ではなく「車両の運転」としての責任が伴います。

高速走行に伴う法的責任の加重

道路交通法には自転車に対する法定速度の定めはありませんが(道路標識による指定がある場合を除く)、すべての運転者には「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という「安全運転の義務」が課せられています。

速度が上がれば上がるほど、危険を回避するまでの時間と距離は短くなり、事故時の被害も甚大になります。高速で走行するロードバイクの運転者には、より高度な注意義務が課せられていると解釈され、事故時には走行速度が高かった事実が過失割合を判断する上で不利な要素となります。集団走行(グループライド)の法とマナー

仲間との集団走行はロードバイクの醍醐味ですが、公道では「並進の禁止」が適用されます。一列の隊列(トレイン)で走行するのが原則です。

空気抵抗を減らす「ドラフティング」自体は違法ではありませんが、公道では急ブレーキや障害物回避に対応できる安全な車間距離(最低でも自転車1台から1.5台分)を確保することが絶対条件です。

先頭交代時も、周囲の交通状況を完全に確認し、ハンドサインや声掛けで意図を明確に伝えましょう。ハンドサインの重要性と実践

集団走行における安全確保には、後続への的確な情報伝達が不可欠です。右左折や停止時の「手信号」は法で規定されていますが、実際のグループライドでは、路面の穴や障害物を指さしたり、減速時に手のひらを後方に見せたりといった、より直感的で分かりやすい慣習的なサインが多用されます。

最も重要なのは、形式よりも「意図が確実に伝わること」です。公道走行に必要な装備

ロードバイクは競技での使用を前提に販売されることが多く、公道走行に必要な装備が付属していない場合があります。

しかし、公道を走行する以上、前後輪に独立したブレーキ、警音器(ベル)、後部反射器材(または尾灯)は法律で義務付けられています。例えば、ブレーキの無い競技用ピストバイクで公道を走るのはだめです。

これらの装備がない状態で公道を走行すると、整備不良車両として取り締まりの対象となり、特にブレーキの不備は「制動装置不良」として5,000円の反則金が科される可能性があります。マウンテンバイク(MTB)

MTBは頑丈な構造とオフロード性能が特徴ですが、公道走行では「普通自転車」の定義に注意が必要です。

「普通自転車」の法的定義とハンドル幅の罠

歩道通行などの特例が認められる「普通自転車」は、車体の幅が60cm以内と厳格に定められています。

しかし、近年のMTBは高い操作性を追求するため、ハンドル幅が70cm、あるいは80cmに達するものも少なくありません。

ハンドル幅が60cmを超えたMTBは、法的には「普通自転車」のカテゴリから外れます。

これにより、たとえ「自転車通行可」の道路標識がある歩道であっても、そのMTBで走行することは法律上許可されず、走行が許されるのは車道と路側帯のみとなります。

この場合、歩道通行は通行区分違反(反則金6,000円)となります。オフロード用装備と公道走行のリスク

MTB特有の装備は、舗装路(オンロード)では性能の足かせとなる場合があります。

オフロードの不整地でグリップ力を発揮するブロックタイヤは、舗装路では路面との摩擦抵抗が大きく、ペダリングが重くなるだけでなく、雨天時のマンホールや白線の上などでは滑りやすい傾向があります。街乗りが主体であれば、「セミスリックタイヤ」などに交換することが推奨されます。

また、路面からの衝撃を吸収するサスペンションは、舗装路でのペダリングの推進効率を低下させます。多くのサスペンションには動きを一時的に固定する「ロックアウト機能」が搭載されているため、公道を走行する際はこれを活用すると良いでしょう。走行場所の法的区分

MTBの性能を活かせる山道や林道での走行には、法的な理解とマナーが不可欠です。

引用元:【2026年4月施行】自転車「青切符」制度の全貌を徹底解説!罰則・反則金・違反事例と車種別注意点

自動車が通行する林道は公道に準じて走行できる場合もありますが、ゲートで封鎖されている私有林道や、車両の進入が禁止されている場所も多数あります。

登山道や自然公園内の歩道は、原則として歩行者のためのものであり、自転車の乗り入れが禁止されていることがほとんどです。

走行前には必ずその土地の管理者が定める規則を確認しなければなりません。

ところで、おまけのおまけ。それは…

ヘルメット着用は強くお薦め!

筆者 taoは、これまでスポーツバイクで転倒などした折に、「もしヘルメットをしていなかったら死んでいたな」という経験を複数回しています。

ロードバイクでは、下りカーブでスピードが出たままに転倒。また、走行中に誤って電柱に激突したことがあります。この転倒や電柱激突も、したくてしたわけがありません。ちょっとした弾みで起きた事故です。

また、マウンテンバイクで山中を走行中に崖を転落したことがあります。これもいろいろなところに頭などを打ち付けた止まりました。これも崖に転落したくて転落したわけではなく、普通なら難なく超えられるところを、ちょっとした弾みで落ちたのです。

問題はここ、ちょっとした弾み(ちょっとした偶然等々)。

道路を自転車で走行していて、普通なら事故などに遭わないだろう、転倒しないだろうというときにも、ちょっとした弾みで、事故は起きるのです。

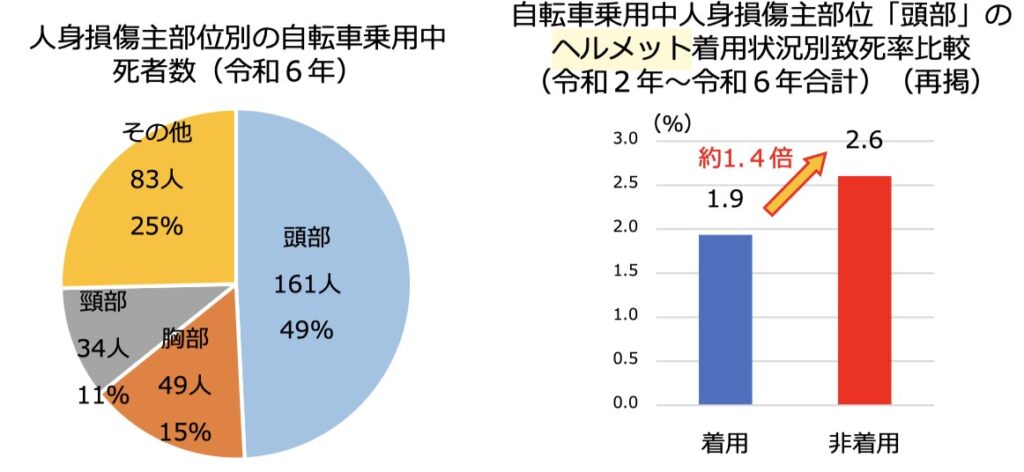

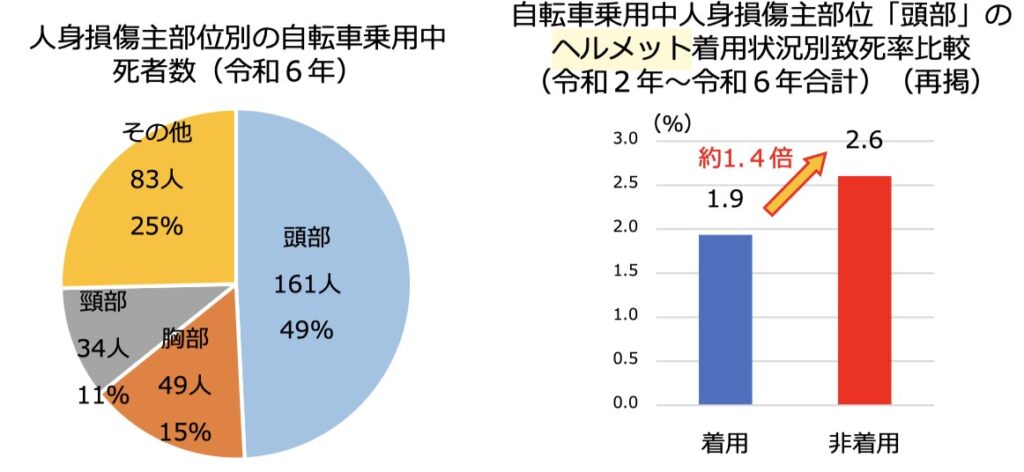

そのとき、あなたが一番ダメージを受けるのは「頭」です。

現状では、「ヘルメット着用」は努力義務です。

自転車の普通走りでヘルメットを着けるのは格好悪いと思うかもしれません。ヘルメット高くて買うのやだなと思うかもしれません。でもね…。

あなたが全く予想だにしない「ちょっとした弾み」で起きる事故のとき、そのヘルメットがあなたの命を救ってくれるのです。

ヘルメット着用を、強くお薦めします。

「自転車青切符制度」に関するFAQ

2026年4月1日から施行される自転車の青切符制度について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

この長い記事を復習する意味でも、ご活用ください!

Q1. 青切符制度はいつから始まりますか?対象は誰ですか?

A1. 2026年4月1日から始まります。対象は16歳以上の自転車運転者です。

Q2. 青切符を切られると、前科はつきますか?

A2. いいえ、つきません。指定された期間内に反則金を納付すれば、刑事手続きに移行することはなく、前科がつくこともありません。

Q3. どんな違反でもすぐに青切符の対象になりますか?

A3. いいえ。警察の対応は、まず「指導警告」が基本です。信号無視などの違反の中でも、特に「悪質・危険」だと判断された場合に青切符(検挙)の対象となります。

Q4. 歩道を走っているだけで捕まりますか?

A4. いいえ、基本的には捕まりません。単に歩道を通行しているだけの場合は「指導警告」の対象です。しかし、猛スピードで走って歩行者に危険を感じさせたり、警察官の警告を無視したりすると青切符の対象になることがあります。

Q5. 反則金を支払わなかったらどうなりますか?

A5. 指定期間内に反則金を納付しない場合、刑事手続きに移行します。警察や検察の取調べを受け、起訴されれば裁判となり、有罪になると罰金が科され前科がつく可能性があります。

Q6. 16歳未満の子どもが違反した場合はどうなりますか?

A6. 青切符の対象は16歳以上なので、16歳未満の運転者が違反した場合は、これまで通り原則として「指導警告」が行われます。反則金はありません。

Q7. イヤホンをしながらの運転は違反ですか?

A7. はい、違反になる可能性が高いです。周囲の音が聞こえない状態での運転は、多くの都道府県で公安委員会遵守事項違反と定められています。これが「悪質・危険」と判断されれば青切符(反則金5,000円)の対象となります。

Q8. ヘルメットをかぶっていないと青切符を切られますか?

A8. いいえ。ヘルメットの着用は「努力義務」であり、罰則はありません。そのため、ヘルメットを着用していないこと自体で青切符を切られることはありません。しかし、命を守るために着用が強く推奨されています。

Q9. 自転車の違反で、自動車の運転免許に影響はありますか?

A9. 通常の違反で免許の点数が引かれることはありません。しかし、酒酔い運転やひき逃げなど、特に悪質で重大な違反や事故を起こした場合には、運転免許が停止(免許停止処分)されることがあります。

Q10. 納得できないのに青切符を切られた場合はどうすればいいですか?

A10. 違反の事実に納得できない場合は、反則金を納付せずに刑事手続きに進んで、自らの主張をすることができます。最終的には裁判所で判断されることになります。

まとめ

2026年4月1日から始まる自転車の青切符制度は、単なる罰則強化ではありません。交通事故の悲劇を一件でも減らし、誰もが安全に道路を利用できる社会を目指すための、重要な一歩です。

今回の記事のポイントを改めて振り返りましょう。

- 2026年4月1日施行:

- 16歳以上の自転車利用者が対象。

- 青切符は「前科なし」:

- 反則金を納めれば刑事手続きには移行しない。

- 基本は「指導警告」:

- 悪質・危険な違反でなければ、いきなり検挙されるわけではない。

- 「悪質・危険な違反」が検挙対象:

- 酒酔い運転や妨害運転は赤切符、スマホ運転や警告無視などは青切符の対象に。

- 反則金は高額:

- 特にスマホ関連の違反は12,000円と厳しい処分。

- 免許停止のリスクも:

- 自転車での悪質違反が自動車免許に影響することも。

私たち一人ひとりが「自転車も車両の一種である」という意識を強く持ち、交通ルールを守ることが何よりも大切です。

警察庁が掲げる「自転車安全利用五則」(①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先、②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認、③夜間はライトを点灯、④飲酒運転は禁止、⑤ヘルメットを着用)を常に心掛け、安全で快適な自転車ライフを送りましょう。

なお、「⑤ヘルメットを着用」については、現状は努力義務となっていますが、自分自身を守るためです。強く、ヘルメット着用をお薦めします。

より詳細なルールについては、警察庁の「自転車ルールブック」を、必ずご参照くださいね。

更新メモ:2025年09月14日 319 162

更新メモ:2025年09月13日 304 155

更新メモ:2025年09月11日 217 107

更新メモ:2025年09月10日 138 70

更新メモ:2025年09月09日 47 18

コメント