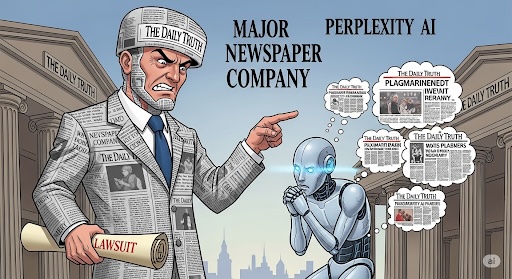

読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の3社が、米国のAI検索サービスPerplexity(パープレキシティ)を東京地裁に提訴したというニュースは、現在、大きな注目を集めています。

日本の大手報道機関がAI事業者に対して著作権侵害を訴える訴訟を起こすのは今回が初めてであり、その意義は極めて大きいと言えます。

本記事では、この注目の訴訟の背景、生成AIと著作権侵害に関する法的論点、国内外の類似事例、そして新聞業界と生成AIの共存に向けた課題と将来的な影響について深く掘り下げてまとめました。

- 読売新聞がPerplexityを提訴した具体的な理由と背景、その目的

- 生成AIによる著作権侵害の法的判断基準や国内外の訴訟事例

- 今回の訴訟が新聞業界、生成AI業界、ひいては社会全体に与える影響と今後の展望

読売新聞がPerplexityを提訴した背景と目的

新聞社がAI大手を提訴した意味は…

Perplexityの「回答エンジン」と報じられた問題点

Perplexityは、従来の検索エンジンにAI技術を融合させ、ユーザーの質問に対し、インターネット上の情報をAIが要約して詳細かつ正確な回答を直接提供する「回答エンジン」を特徴としています。このサービスはDeep ResearchやWebブラウザ「Comet」なども展開し、日本でも事業を拡大しています。

しかし、この「回答エンジン」の特性は、利用者が参照元のウェブサイトを訪れずに情報を入手してしまう「ゼロクリックサーチ」の問題を引き起こすと指摘されています。これにより、報道機関のウェブサイトへのアクセスが減少し、広告収入の低下につながるという負の影響が懸念されています。

また、Perplexityは「AI学習を拒否しているサイトの情報を隠れて収集(ステルスクローリング)している」との疑惑が大手コンテンツデリバリーネットワーク(CDN)のクラウドフレアから指摘されています。ウェブサイト運営者がAIクローラーによるアクセスを拒否する意思表示として設置する「robots.txt」ファイルをPerplexity社のボットが無視してコンテンツにアクセスしているという非難が挙げられています。

読売新聞が主張する著作権侵害の内容

読売新聞は訴状において、Perplexityが読売新聞オンライン(YOL)の記事や画像情報を無断で取得・複製し、記事に類似した回答を不特定の利用者に送信している行為は、著作権法上の「複製権」と「公衆送信権」の侵害に当たると主張しています。

読売新聞の解析によると、Perplexityは2023年9月から2024年6月にかけて、YOLの記事11万9467件の情報を無断で取得しており、その損害賠償額として約21億6800万円を請求しています。

この請求額は、通常の利用許諾料に基づいて1記事あたり1万6500円と算定されており、今後の調査で増える可能性も示唆されています。

さらに読売新聞は、長年にわたり「多大な労力と費用をかけて記事を作成してきた報道機関の活動成果に、意に反していわば『ただ乗り』している」とし、これが営業上の利益を侵害する不法行為にも当たると主張しています。

訴訟の背後にある「民主主義の基盤」と業界の危機感

読売新聞グループ本社広報部は、今回の提訴について「取材の成果へのただ乗りを許せば、取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらし、民主主義の基盤を揺るがしかねない」とコメントしており、この訴訟が単なる損害賠償請求に留まらず、AI時代の報道のあり方や、デジタル社会における情報の信頼性といった、より広範な社会的な問題を提起していることを示しています。

日本新聞協会も、2024年6月にはAIサービスの事業者に対し「robots.txtを順守すべき」とする声明を公表し、報道コンテンツをAIに学習されたくないとする新聞社の意向を尊重するよう訴えていました。

この提訴は、AIの急速な普及に伴う報道機関の著作権侵害に対する業界全体の強い危機感と、その中で法制度の整備を求める切実な声の表れと言えるでしょう。

生成AIと著作権侵害の法的論点と判断基準

生成AIによる著作権侵害…

著作権侵害の基本要件:「類似性」と「依拠性」

あるコンテンツが既存の著作物の著作権を侵害するか否かは、それが人間によって作成されたか、AIによって生成されたかにかかわらず、そのコンテンツに既存の著作物との「類似性」および「依拠性」があるか否かによって判断されます。

- 類似性: 「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること」を指します。これは、単に作風やアイデアが共通しているだけでは認められず、著作物の「創作的表現」が共通していることが必要です。

- 依拠性: 「既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること」を意味します。AI生成物の場合、AI利用者が直接既存の著作物を認識していなくても、AIの学習データにその著作物が含まれていれば依拠性が推認される可能性があります。AI利用者のプロンプトの内容やフィードバックによる修正の回数、あるいは原著作物の要素を除外する積極的な指示なども依拠性の判断に影響を与える場合があります。

AI学習における著作権法の原則と例外(著作権法第30条の4)

日本の著作権法第30条の4は、AI学習のための著作物の利用に関して重要な規定です。この条文は「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」(非享受目的)には、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めています。AIの学習自体が目的であり、著作物の内容を人間が理解したり楽しんだりすることを目的としない場合は、この「非享受目的」に該当すると考えられています。

しかし、この規定には「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には適用されないという例外があります。以下のようなケースでは、著作権者の許諾が必要となる可能性があります:

- AI学習に際して、意図的に著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合(意図的な過学習など)。

- 検索拡張生成(RAG)などで、生成AIへの入力用に既存の著作物を含むデータベースを作成し、その創作的表現を出力させることを目的とする場合。

- 特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとした追加学習で、その創作的表現を出力させることを目的とする場合(LoRAなどの手法)。

- AI学習用データセットとして、有償で提供されているデータベース著作物を無許諾で複製等する場合、または将来有償で提供されると推認されるデータベースの著作物を利用する場合。

- ID/パスワードによるアクセス制限や「robots.txt」など、AI学習データの収集を制限する技術的措置を回避して収集する場合。

- 海賊版サイトなど、権利を侵害してアップロードされているデータを学習データとして収集する場合。

AI生成物の「著作物性」の判断基準

そもそもAIが生成したテキストや画像、イラストなどのデータが著作物に該当するかどうかも重要な論点です。原則として、AIがユーザーである人間の指示や意図の入力によらずに自律的に生成したものは、「思想または感情を創作的に表現したもの」ではないため、著作物には該当しないと考えられています。また、著作権法上の「著作者」となることができるのは人のみであり、法的な人格を持たないAI自体が著作者となることはありません。

一方で、ユーザーがプロンプト入力を行い、一定の思想や感情、創作的な意図をもって創作的寄与をなした情報に基づいてAIが生成したものに関しては、AIは単なる媒体・道具に過ぎないため、その生成物は著作物に該当すると評価され、プロンプト入力をしたユーザー自身が著作者となる可能性があります。この際の判断基準としては、AIの仕様や機能、プロンプト入力の具体性や深度、生成の試行回数、複数の生成物からの選択といった要素が考慮されます。

なお、作風や画風といったものは、表現そのものではなく抽象的なアイデアに当たるため、現行の著作権法上は原則として保護の対象ではありません。しかし、特定のクリエイターの作品からなる少量の作品群が「作風」だけでなく「創作的表現」まで共通している場合、それをAIによって出力させることを目的とした追加学習は享受目的が併存すると評価される可能性があり、著作権侵害となり得るとも指摘されています。

声の保護についても、音声データが著作権法上の実演に該当する場合は著作隣接権として保護されますが、声質そのものが著作権法で保護されるわけではありません。ただし、特定の条件下(例:声自体を鑑賞対象とする商品、広告での利用など)ではパブリシティ権に基づく保護が考えられます。

国内外のAI著作権侵害訴訟事例と教訓

今回の読売新聞による提訴は、日本国内の大手報道機関としては初となりますが、海外ではすでにAIと著作権を巡る訴訟が相次いでいます…

Perplexityと他の報道機関の動向

Perplexityを巡っては、フランスの主要日刊紙「ル・モンド」と「ル・フィガロ」が2024年3月にパリの裁判所に著作権侵害訴訟を起こしています。

また、米国のForbesは2024年1月にPerplexityに対し、ステルスクローリングを停止するよう求める書簡を送付したと報じられています。

世界初の判決となった中国「ウルトラマン」訴訟

2023年1月には、日本の特撮作品「ウルトラマン」の制作会社である円谷プロダクションが、中国のAIサービス提供企業を相手取り、ウルトラマンと類似した画像が無断でAIによって生成・使用されたとして著作権侵害訴訟を提起し、2023年7月に勝訴判決が下されました。

中国の広州インターネット裁判所は、AI生成された画像が著作権侵害に当たると認定し、被告企業に対し、損害賠償と関連画像の生成・配信停止、将来的な侵害防止措置を命じる判決を下しました。この判決は、AI生成コンテンツの著作権侵害に関する世界初の判断として注目されています。

米国における主要なAI著作権訴訟

米国では、OpenAI(ChatGPTの開発元)に対し、作家のマイケル・シェイボン、タ・ネヒシ・コーツ、サラ・シルバーマンらが2023年に、彼らの著作物がAIモデルの訓練に無断で使用されたとして著作権侵害訴訟を提起しました。この訴訟では、AIモデルの訓練における著作権保護作品の使用が米国の「フェアユース」原則に該当するかが争点となっています。

同様に、2024年8月にはカナダのニュース出版社8社が、OpenAIがニュースコンテンツを無断でChatGPTの訓練データとして利用したとして提訴しています。

また、画像生成AI「Stable Diffusion」を手掛けるStability AIなどに対するアーティストの集団訴訟では、2024年8月にカリフォルニア州の連邦地裁で、AI開発事業者の責任について示唆的な判決が下されました。この判決は、もしAIの学習データが著作権で保護された作品に相当程度基づいており、プロンプト入力によって必然的にコピーや保護された部分が出力される構造になっている場合、AI開発事業者がエンドユーザーによる著作権侵害を誘発する責任を負う可能性があると指摘しました。

その他、Apple、Nvidia、Anthropicなどの企業がYouTubeの動画トランスクリプトを無断でAIモデルの訓練データとして使用していたことが報じられ、YouTubeの利用規約違反が指摘されています。また、2024年5月には声優のポール・スカイ・レアマン氏とリネア・セージ氏が、AIスタートアップ企業Lovoを相手取り、自身の声を無断で複製・販売されたとして、複製権、同一性保持権、翻案権の侵害を訴える訴訟を提起しています。

国内のAI関連著作権問題の事例

日本国内でも、生成AIの利用による問題は発生しています。例えば、海上保安庁が生成AIを用いて作成したパンフレットに対し、著作権侵害ではないかという批判が集まり、2023年4月に配布を取りやめた事例があります。これは、日本の企業や団体が生成AIを業務に導入する際の著作権リスクへの懸念を示す事例と言えるでしょう。

新聞業界とAIの共存に向けた課題と展望

AI共存に向けた課題…

新聞業界における生成AI活用の現状とリスク

新聞業界では、生成AIの導入が進みつつあり、業務の効率化や新たな収益源の創出が模索されています。

- 記事作成の効率化: ワシントン・ポストの「Heliograf」のようにスポーツ結果や選挙速報を自動生成するシステムや、日経新聞が約40年分の記事データを学習させた生成AIで記事の要約や再構成を行う取り組みが見られます。

- 地方紙の取り組み: 新潟日報社は、生成AIと自社の新聞記事データベースを組み合わせた地域特化型サービスを開始し、地域課題の解決や新たな収益モデルを目指しています。佐賀新聞社は、創刊140周年記念で生成AIを全面的に活用した「AI佐賀新聞」を発行し、紙面制作の可能性を模索しています。

一方で、生成AIの活用にはいくつかの課題とリスクも存在します。

- 誤情報の生成(ハルシネーション): 生成AIが事実ではない「幻覚」と呼ばれる誤情報を生成するリスクがあり、報道の信頼性を損なう懸念があります。

- 信頼性の毀損と倫理的課題: 参照元の記事の文脈を考慮せずに言葉を抜き出し、事実と異なる回答を示すことで、元記事の信頼性を毀損する恐れもあります。生成AIが作成したコンテンツの信頼性や倫理的な問題は、継続的に議論されています。

AI事業者・コンテンツ制作者双方の対策と取り組み

生成AIと著作権の問題に対し、AI事業者とコンテンツ制作者双方で様々な対策と取り組みが進められています。

- 技術的措置:

- robots.txtによるクローラ拒否: 読売新聞や米紙「The New York Times」、英紙「Financial Times」、「The Guardian」といったメディアが、ウェブサイトに

robots.txtを設置し、AI学習のためのクローラアクセスを拒否する意思表示を行っています。OpenAI社も、自身のクローラ「GPTBot」の仕様を公開し、アクセス拒否の方法を示しています。しかし、robots.txtは元々検索目的のクローラ管理のために作られたものであり、AI学習目的のクローラと区別できない、ウェブサイト設置者と著作権者が必ずしも同一ではないといった限界も指摘されています。 - 画像への特殊処理: 画像にAIのみが認識する特殊な処理を施し、学習時に別の画像として認識させることで、著作物の学習を抑止する技術も開発されています(例: Glaze, Mist)。

- AIによる生成調整: AI事業者側も、特定のキャラクター画像の生成を拒否するような調整(例: OpenAIの画像生成AI「DALL-E3」が存命中の著作者の「作風」での生成指示を受け付けない仕様)を行うことで、著作権侵害リスクの低減を図っています。

- robots.txtによるクローラ拒否: 読売新聞や米紙「The New York Times」、英紙「Financial Times」、「The Guardian」といったメディアが、ウェブサイトに

- 契約・収益還元:

- PIXTAや読売新聞は、利用規約を改定し、AI学習目的でのコンテンツ使用を禁止しています。

- Adobe社は、画像生成AI「Firefly」を同社の画像素材サービスや著作権切れのフリーコンテンツのみを学習させて開発し、企業が安心して使える透明性を強調しています。

- Adobe社、Microsoft社、Google社などのAI事業者は、自社が開発した生成AIに関して著作権侵害で提訴された場合、その損害を補償すると発表しています。

- Shutterstock、Getty Images、AP通信などは、AI学習に利用されたコンテンツの制作者に対し、収益分配や対価還元を試みるモデルを導入しています。

- 利用規約によるルール整備: 生成AIの利用規約は、AI生成物の商用利用の可否、原著作者への対価還元、データセットに基づく生成物が第三者の著作権を侵害するリスクに関する利用者への注意喚起など、ユーザーとAI事業者間のルールや責任範囲を明確にする上で重要です。

法整備・ガイドラインの必要性と「法・技術・契約」の相互補完

生成AIの急速な発展を受け、日本政府も文化庁、知的財産戦略本部、総務省・経済産業省が連携し、ガイドラインやチェックリストの策定を進めています。これらの取り組みは、法的ルールの正しい理解を土台として「法・技術・契約」が相互に補完し合い、著作権とAI技術のバランスを取るという望ましい関係の在り方を提案しています。

しかし、各国におけるAIに関する権利制限規定には依然として差があり、国際的な協調は難しい状況です。例えば、EUでは著作権者によるオプトアウトが可能な規定がある一方、米国には包括的なフェアユース規定が存在し、個別の利用の適否は裁判で判断されます。日本の著作権法第30条の4は「非享受目的」を原則許諾不要としていますが、シンガポールとの違いや、英国の非営利研究限定規定など、比較するとその特徴が見えてきます。

AI時代における倫理と責任の重要性

生成AIの普及は、著作権問題だけでなく、AIのバイアス、責任の所在、フェイクニュースの多発など、新たな倫理的課題ももたらしています。過去にはGoogleフォトの人種差別やAmazonの人材採用AIによる性差別、リクルートの内定辞退率問題などが話題となり、AIのアルゴリズムが偏った判断基準をもたらすリスクが浮き彫りになりました。また、東京2020オリンピック選手村での自動運転事故は、AIを搭載したハードウェアが現実世界で自律的に行動する際の責任の所在の難しさを提示しました。さらに、AIを用いたフェイクニュースやディープフェイクの多発は、社会的な混乱を引き起こす可能性があり、その悪用防止が喫緊の課題となっています。

各国政府や企業、さらには人工知能学会倫理委員会のような横断的な取り組みを通じて、AIの倫理に関するガイドライン策定や技術的・法的な対応が進められています。AIの適切な利活用と健全な社会の維持のためには、AI開発者、提供者、利用者、そして社会全体がこれらの倫理問題と真摯に向き合い、共通の理解とルールを醸成していくことが不可欠です。

付則 なぜPerplexity、なぜ読売新聞?

一部、ここまでの本文と重複するものがありますが、今回の提訴についての「2つの大きな疑問」をとりあえず、付則として書いておきますね。

なぜ、Perplexityを提訴?

Perplexity以上に有名な生成AIとしては、ChatGPT、Claude、Geminiなどたくさんあります。それなのに「なぜ、あえてPerplexityなのか」ということについて。

Perplexityは、従来の検索エンジンと異なり、AIがインターネット上の情報を要約して直接回答を提供するため、ユーザーが参照元のサイトを訪問しない「ゼロクリックサーチ」を誘発し、報道機関の広告収入に直接的な負の影響を与えると指摘されています。

さらに、AI学習を拒否するウェブサイトのrobots.txtを無視して情報を収集する「ステルスクローリング」を行っているとの疑惑があり、これは日本新聞協会が遵守を求めている方針に反します。

すでに米国のダウ・ジョーンズなどもPerplexityを提訴しており、他のAIサービスに比べて、既存のコンテンツビジネスへの影響が大きいと見なされているためと考えられます。

なぜ、読売新聞が提訴?

読売新聞は、日本の大手報道機関として初めて、生成AI事業者に対する著作権侵害訴訟を起こしました。これにより、AIによる著作物の無断利用に対し、国内で初めて明確な法的対抗措置を取ったことになります。

読売新聞は、Perplexityが同社のオンライン記事や画像を約11万9千件も無断で複製・送信し、「多大な労力と費用をかけた記事へのただ乗り」に当たると主張しています。この訴訟は、単なる損害賠償だけでなく、「取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらし、民主主義の基盤を揺るがしかねない」として、AIの規律や利活用のあるべき姿を社会に問うことを目的としています。

新聞社によるAI提訴に関する、よくあるQ&A

新聞社によるAI提訴に関する、よくあるQ&Aをまとめました…

Q1: AIによる著作権侵害が認められた場合、AI利用者にはどのような法的責任が生じる可能性がありますか?

A1: AI利用者には、著作権者からの民事責任として、侵害行為の停止・予防措置の請求(差止請求)、損害賠償請求や不当利得返還請求が課される可能性があります。また、場合によっては刑事告訴され、個人の場合で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人の場合は最高3億円以下の罰金が科される刑事責任を負うリスクもあります。

Q2: 著作権侵害を引き起こしたAIモデル自体を廃棄させることは可能ですか?

A2: 一般的に、AI学習により作成された学習済みモデル自体は著作物の複製物とは言えない場合が多く、通常は廃棄請求は認められないと考えられています。ただし、「当該学習済みモデルが、学習データである著作物と類似性のある生成物を高確率で生成する状態にある」等の特殊な状況では、学習済みモデルが著作物の複製物と評価され、廃棄請求が認められる可能性もゼロではありません。

Q3: Perplexityが提供している「Deep Research」や「Comet」とは具体的にどのようなサービスですか?

A3: 「Deep Research」は、ユーザーの質問に対して詳細で正確な回答を提供するPerplexityの高度な検索機能の一つです。また、「Comet」は、AIと検索技術を融合させたPerplexityが展開するWebブラウザの名称です。

Q4: 日本の著作権法第30条の4は、米国の「フェアユース」原則とどのように異なりますか?

A4: 日本の著作権法第30条の4は、「思想または感情の享受を目的としない利用」という特定条件下での権利制限を定めた具体的な条文です。一方、米国のフェアユースは、著作物の利用目的や性質、使用された量、市場への影響などを考慮して、個々の利用の適否を裁判で判断する包括的な権利制限規定であり、日本にはこのような一般的なフェアユースの法理は存在しません。

Q5: EUで導入が進む「AI法(AI Act)」は、生成AIの著作権にどのような影響を与えますか?

A5: EUの「AI法」は、EU域内でサービスを提供するAI事業者に対し、AIモデルが学習に使用したデータセットの開示義務や、生成物がAI生成であることを示すマーク付けの義務を課すガイドラインが含まれています。これにより、AI学習データの透明性が向上し、著作権保護が強化されることが期待されます。

Q6: AIの倫理問題が過去に大きな話題になった事例を教えてください。

A6: 過去には、Googleフォトが黒人を「ゴリラ」と誤認識した人種差別問題、Amazonの人材採用AIが男性を高く評価した性差別問題、リクルートの内定辞退率を予測・販売したデータ倫理問題がありました。また、東京2020オリンピックでのトヨタ「eパレット」自動運転バスと選手との接触事故や、AIを使ったフェイクニュース(ディープフェイク)の多発も社会的な議論を呼びました。

Q7: 著作権侵害が懸念される場合、文化庁はどのような相談窓口を提供していますか?

A7: 文化庁は、著作権侵害に対する権利者の権利行使を支援するため、「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策についての相談窓口」と「文化芸術活動に関する法律相談窓口」で、AIと著作権に関する無料の弁護士相談を提供しています。

まとめ

読売新聞がAI検索サービスPerplexityを提訴したことは、生成AIと著作権を巡る議論において、日本国内における新たな局面を切り開く重要な一歩です。この訴訟は、単なる企業間の争いにとどまらず、報道機関が長年の労力と費用をかけて生み出した記事への「ただ乗り」が、情報の信頼性や正確な報道、ひいては民主主義の健全な基盤に負の影響をもたらしかねないという、より広範な社会問題に警鐘を鳴らしています。

今後、法制度のさらなる明確化、技術的な対策の進化、そしてAI事業者、コンテンツ制作者、利用者を含む関係者間の対話と協力が不可欠となるでしょう。AIと人類が共存する未来に向けて、今回の訴訟が、生成AIの適切な開発と利用、そしてクリエイターの権利が公正に保護される持続可能なエコシステムの構築に向けた、建設的な議論を促進することを期待します。

コメント