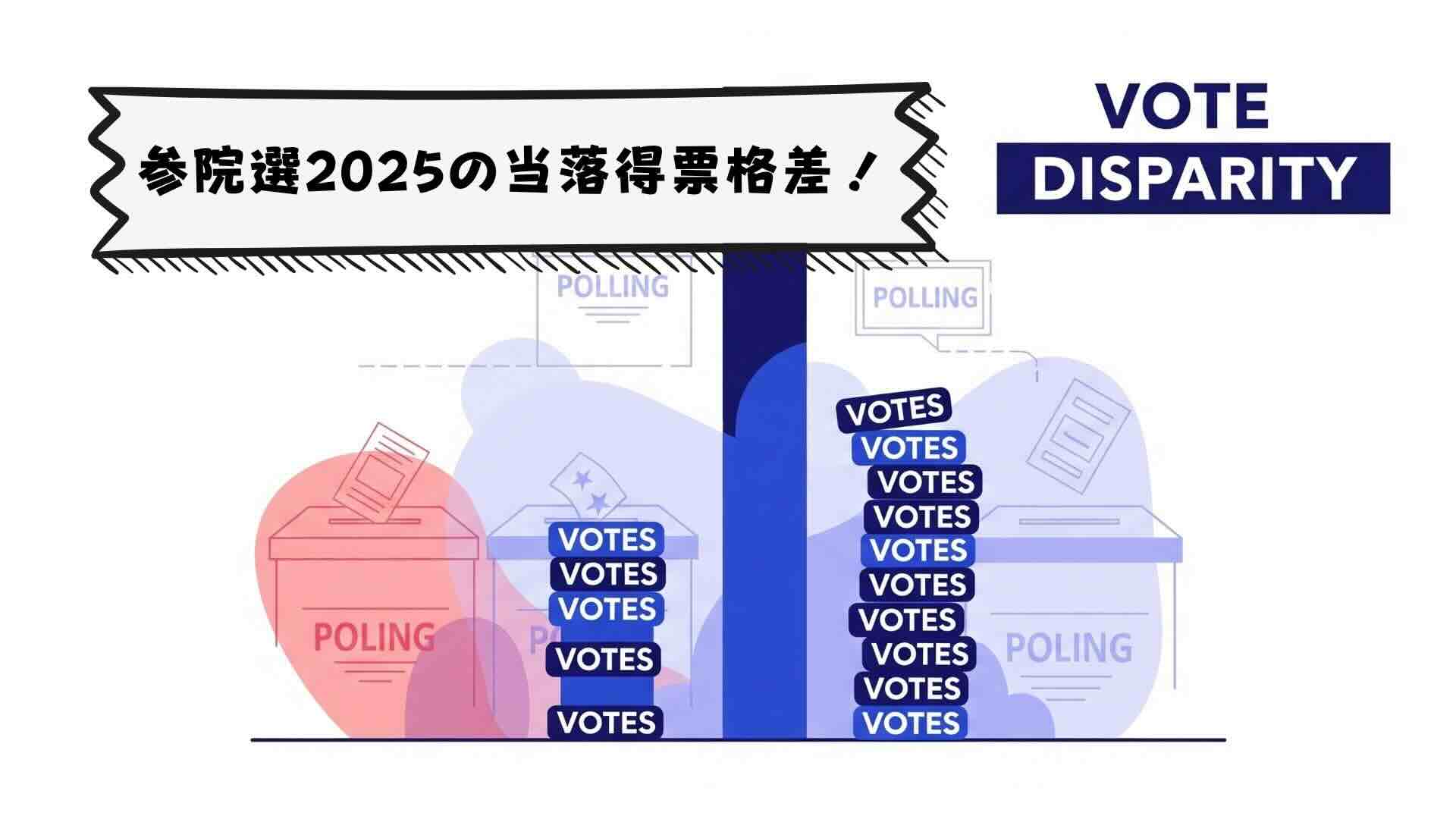

2025年参院選が投げかけた「一票の重み」…。

2025年の参議院議員通常選挙は、日本の選挙制度が抱える課題を改めて浮き彫りにしました。特に注目されたのは、選挙区と比例代表の両方で、当選者と落選者の間に生じた、直感的には理解しがたいほどの大きな得票差です。

具体的には、選挙区において、571,796票という膨大な票を獲得しながらも落選した佐々木さやか氏と、その約4分の1である141,604票で当選を果たした望月良男氏の事例。

さらに衝撃的なのは比例代表で、335,462票を得て落選した浜田聡氏に対し、その約14分の1に過ぎない24,030票で議席を得た後藤翔太氏の事例です。

これらの数字は、単なる統計上の偶然や特異な例ではありません。むしろ、現在の参議院選挙制度が持つ構造的な特性によって、必然的に生み出された結果なのです [1]。多くの有権者が抱く「なぜこれほどの努力や支持が無駄になり、一方で少ない支持で議員が生まれるのか」という素朴な疑問は、民主主義の根幹である「一票の重み」そのものへの問いかけと言えるでしょう。

この記事では、この選挙結果を入り口として、参議院選挙制度の複雑なメカニズムを解き明かしていきます。選挙区における「一票の格差」問題と、その対策としての「合区」がもたらすジレンマ。

そして、比例代表における「ドント方式」という議席配分方法が持つ数学的な特性。

これら二つの側面から、なぜ「4倍」と「14倍」もの得票差が生まれるのかを徹底的に分析し、今後の選挙制度改革が目指すべき方向性について考察します。

第1章:【選挙区】57万票で落選し、14万票で当選するのはなぜ?

選挙区で生じた約4倍の得票差は、参議院が長年抱え続けてきた「一票の格差」という問題の、より具体的で有権者にとって実感しやすい現れです。この問題の根源には、制度の設計思想そのものに内在する矛盾があります。

1-1. 制度の根幹:都道府県単位選挙と「一票の格差」

参議院の選挙区選挙は、原則として47都道府県を一つの選挙単位として実施されます [1]。これは、参議院が「地方の代表」としての性格を持ち、各地域の声を国政に反映させるという設立当初からの理念に基づいています [3]。現在、選挙区には148議席が割り当てられ、3年ごとの半数改選で74人が選出されます [4]。

なお、今回は補選の1議席を含め、選挙区は75議席で争われました。

さて、この「都道府県単位」という原則が、憲法第14条に定められた「法の下の平等」、すなわち投票価値の平等と深刻な対立を引き起こします [5]。東京都のように人口が1000万人を超える巨大な自治体と、鳥取県のように人口が最も少ない自治体とでは、有権者数に20倍以上の開きがあります。にもかかわらず、両都県に議席を配分する際、人口比を完全に反映させることは、現行制度の枠組みでは不可能です。

結果として、議員一人当たりの有権者数に大きな差が生まれ、これが「一票の格差」と呼ばれる問題です。有権者の少ない選挙区の一票は、有権者の多い選挙区の一票よりも、結果的に重い価値を持つことになります。この問題に対し、最高裁判所はこれまで何度も「違憲状態」(憲法違反の状態にある)との判断を下し、国会に対して制度是正を強く求めてきました [6]。

| 選挙年 | 最大格差 | 最高裁判決 | 主な内容 |

| 1992年 | 6.59倍 | 違憲状態 | 平成8年(1996年)判決。格差が著しく、看過できないと判断 [6]。 |

| 2010年 | 5.00倍 | 違憲状態 | 都道府県単位の選挙制度の仕組み自体の見直しを求める踏み込んだ判断。 |

| 2013年 | 4.77倍 | 違憲状態 | 抜本的な制度改正を強く要求 [8]。 |

| 2016年 | 3.08倍 | 合憲 | 「合区」導入により格差が縮小したことを評価 [9]。 |

| 2019年 | 3.00倍 | 合憲 | 格差3倍程度を維持している状況を追認 [9]。 |

| 2022年 | 3.03倍 | 合憲 | 引き続き合憲としつつも、国会での不断の見直しを要請 [9]。 |

この表が示すように、司法からの圧力によって国会は断続的な定数是正を余儀なくされてきましたが、問題の根本的な解決には至っていません。

1-2. 「4倍の得票差」を生むメカニズム:激戦区の「死票」と過疎地の「安価な議席」

57万票で落選し、14万票で当選するという現象は、単なる人口比の問題だけでは説明できません。これは、各選挙区の「定数」と「競争の激しさ」が複雑に絡み合った結果です。

まず、落選した佐々木さやか氏(571,796票)のケースを考えます。これほどの得票を得て落選するということは、氏が立候補したのが、神奈川(改選定数4)という定数が多く人口も集中する大都市部の選挙区であったためです。こうした激戦区では、複数の主要政党が有力候補者を擁立し、それぞれが数十万票規模の基礎票を固めます。当選ラインが非常に高くなり、当選圏内の最後の1議席をめぐって熾烈な争いが繰り広げられます。実際、佐々木さやか氏は得票数5番目で、4番目として当選した方との差は、約5千票でした。

結果、当選した最下位の候補者と僅差で敗れた次点の候補者は、膨大な得票数を得ながらも議席には届かず。この57万票という票は、結果的に議席に結びつかなかった「死票」となりました[11]。

一方、当選した望月良男氏(141,604票)のケースは、福井(改選定数1)という比較的人口の少ない選挙区でした。こうした選挙区では、そもそも有権者総数が少ないため、当選に必要な絶対得票数が大都市部より低くなります。さらに、競争がそれほど激しくなければ、複数の候補者に票が分散し、比較的少ない得票数でも当選圏内、特に最後の1議席に滑り込むことが可能になります。

このように、参議院の選挙区制度は、大都市部で大量の「死票」と高得票の落選者を生み出す一方で、地方では比較的「安価な議席」が生まれやすいという構造的矛盾を抱えています。これが、4倍もの得票差となって現れるのです。

1-3. 苦肉の策「合区」とそのジレンマ

最高裁からの度重なる「違憲状態」判決という圧力に対し、国会がひねり出した解決策が、隣接する人口の少ない県を一つの選挙区として統合する「合区」でした [9]。2016年の参院選から、鳥取県と島根県、徳島県と高知県がそれぞれ一つの選挙区となり、これにより最大格差は3倍程度まで圧縮されました [8]。

しかし、この合区は、関係する県や地方自治体の首長から猛烈な反発を受けました。合区対象となった県の代表が国会に一人もいなくなる可能性があるため、「地方の声が国政に届かなくなる」という危機感がその背景にあります [13]。全国知事会や全国市長会なども、合区はあくまで「緊急避難的な措置」であるとし、都道府県単位の選挙制度を維持した形での抜本的な見直しと「合区の解消」を強く求めています 3。中には、各都道府県から少なくとも一人の代表を選出できるよう、憲法改正を求める声すら上がっています [15]。

ここに、深刻な政治的ジレンマが存在します。司法は「投票価値の平等」という憲法上の原則を遵守するよう求め、そのための最も直接的な手段が合区です。一方で、地方の政治家や住民は「地域の代表性」という参議院の伝統的な役割を重視し、合区に反対します。しかし、合区を解消して元の都道府県単位に戻せば、再び格差が拡大し、最高裁から違憲の判断を下される可能性が高いのです。この「法の下の平等」と「地域の代表性」という二つの価値観の衝突が、参議院の選挙制度改革を長年にわたり停滞させる根本原因となっています。

1-4. 選挙区改革の展望:ブロック制という劇薬

この膠着状態を打破する抜本的な改革案として、専門家の間で議論されているのが「ブロック制」の導入です [6]。これは、現在の都道府県単位の選挙区を廃止し、全国を東北、関東、近畿といった複数の広域ブロックに再編し、そこから議員を選出する方式です。

この制度には大きなメリットがあります。ブロック内の人口に応じて定数を配分するため、「一票の格差」を限りなく小さく、あるいは完全に解消することが可能です [10]。また、議員の視点が個別の県益から、より広域的な地域全体の課題へと向かうことも期待されます。

しかし、デメリットもまた大きいのが実情です。まず、100年近く続いてきた「都道府県の代表」という参議院の伝統とアイデンティティが完全に失われます。選挙区が広大になるため、選挙運動にかかる費用が増大し、知名度のない新人候補には不利になるという指摘もあります [17]。

そして最も本質的な問題は、参議院の選挙制度が衆議院の比例代表ブロックと類似してしまうことです 6。衆議院との違いが曖昧になれば、「そもそも参議院は必要なのか」という「参議院不要論」に繋がりかねません [10]。ブロック制は、格差是正という病を治すための「劇薬」ではありますが、その副作用は計り知れないのです。

第2章:【比例代表】33万票で落選し、2万4千票で当選するのはなぜ?

選挙区の得票差が制度の「地域性」に起因するのに対し、比例代表で生じた約14倍というさらに大きな得票差は、議席配分の「数学的ルール」にその原因があります。一見すると公平に見える比例代表制ですが、その計算方法が特有のねじれを生み出しているのです。

2-1. 制度の仕組み:非拘束名簿式と「ドント方式」

参議院の比例代表選挙は、全国を一つの選挙区として、定数100(改選数50)の議席を各政党の得票数に応じて配分する制度です [1]。その目的は、選挙区では拾いきれない多様な民意を国会に反映させることにあります [18]。

採用されているのは「非拘束名簿式」です。有権者は、投票用紙に「政党名」または「候補者個人名」のいずれかを書いて投票します。候補者名が書かれた票は、その候補者個人の得票になると同時に、その候補者が所属する政党の得票としても数えられます [19]。

この選挙には、二段階の選抜プロセスがあります。

- 第一段階(政党間の議席配分):

- 各政党の総得票数(政党名での得票+所属候補者の個人得票の合計)に基づき、「ドント方式」という計算方法で、各政党が獲得する議席数が決まります [2]。

- 第二段階(政党内の当選者決定):

- 各政党に配分された議席の枠内で、誰が当選するかを決めます。これは、候補者個人の得票数が多い順に決まります [4]。

ただし、「特定枠」という例外制度があります。これは、政党が「この候補者を優先的に当選させたい」と判断した場合に、あらかじめ名簿の優先順位を指定できる仕組みです。特定枠の候補者は、個人得票数に関わらず、その順位に従って優先的に当選します [4]。

2-2. 「ドント方式」の計算と大政党有利の構図

問題の核心は、第一段階で用いられる「ドント方式」にあります。ドント方式とは、各政党の総得票数を、1, 2, 3, 4…という連続する整数で次々と割っていき、その計算結果(商)が大きい順に議席を一つずつ配分していく方法です [18]。

この計算方法は、一見公平に見えますが、数学的に「大政党に有利」な結果を生み出す特性を持っています [25] 。なぜなら、得票数の多い大政党は、得票数を2や3で割っても、なお得票数の少ない小政党が1で割った商(つまり、もとの得票数)よりも大きくなることが多いからです。

以下のシミュレーションで、その仕組みを見てみましょう。

| 配分順位 | 計算 | A党 (1,000万票) | B党 (400万票) | C党 (150万票) | 議席獲得政党 |

| 票数 ÷ 1 | 10,000,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | ||

| 1議席目 | (1) | A党 | |||

| 票数 ÷ 2 | 5,000,000 | 2,000,000 | 750,000 | ||

| 2議席目 | (2) | A党 | |||

| 票数 ÷ 1 | 10,000,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | ||

| 3議席目 | (1) | B党 | |||

| 票数 ÷ 3 | 3,333,333 | ||||

| 4議席目 | (3) | A党 | |||

| 票数 ÷ 2 | 2,000,000 | ||||

| 5議席目 | (2) | B党 | |||

| 票数 ÷ 4 | 2,500,000 | ||||

| 6議席目 | (4) | A党 | |||

| 票数 ÷ 1 | 1,500,000 | ||||

| 7議席目 | (1) | C党 | |||

| 票数 ÷ 5 | 2,000,000 | ||||

| 8議席目 | (5) | A党 | |||

| 最終議席 | A党: 5 | B党: 3 | C党: 1 | 合計: 9 |

この例では、A党はC党の約6.7倍の票しか獲得していませんが、議席数では5倍の差をつけています。A党は2議席目を獲得した後でも、その得票数を3で割った商(333万)が、B党の2議席目の商(200万)やC党の1議席目の商(150万)を上回ります。このように、ドント方式は、大政党が連続して議席を獲得しやすい構造になっているのです。

2-3. 「14倍の得票差」を生むメカニズム:二段階選抜の罠

このドント方式の特性を理解すると、33万票で落選し、2万4千票で当選するという14倍の得票差の謎が解けます。この現象は、二つの異なる競争の勝者と敗者を直接比較することから生じる錯覚です。

- 落選した浜田聡氏(335,462票)のケース:

- 浜田氏は、比較的得票の小さな政党(NHK党)に所属していました。彼の33万を超える個人票は、政党の総得票数に大きく貢献しました。しかし、その政党はドント方式による第一段階の「政党間競争」において、1議席も獲得できなかったのです。もし、第一段階で1議席獲得となれば、浜田氏がその政党内で個人得票数1位なので当選します。しかし33万票という絶大な個人人気があっても、党に1議席目の枠がないため落選してしまいました。彼の敗因は、個人としての人気不足ではなく、所属政党がドント方式の壁を突破できなかったことにあります。

- 当選した後藤翔太氏(24,030票)のケース:

- 後藤氏は、ドント方式で多くの議席(具体的には7議席)を獲得した参政党に所属していました。彼の党は第一段階の「政党間競争」に圧勝しました。次に、第二段階の「政党内競争」が始まります。この7議席は、党内での個人得票数が多い順に配分されます。後藤氏は、24,030票という得票数で7 番目となり、当選に滑り込みました。

つまり、この比較は「政党間競争の敗者(党の議席枠が足りず落選した、小政党の人気候補者)」と「政党内競争のギリギリの勝者(大政党の議席枠に助けられて当選した、得票数の少ない候補者)」を並べているのです。有権者の感覚からすれば不条理ですが、制度上は、個人の人気よりもまず所属政党が議席を獲得できるかどうかが優先されます。後藤氏は、党の集票力という「大きな船」に乗ることで、少ない個人得票数でも当選できたと言えます。これが14倍もの差が生まれるカラクリです。

2-4. 比例代表改革の展望:「ドント方式」以外の選択肢

ドント方式がもたらす大政党有利という結果は、必ずしも絶対的なものではありません。議席配分の計算方法には、他の選択肢も存在します。

- サン=ラグ方式(Sainte-Laguë method):

- ドント方式が除数として「1, 2, 3, 4…」という自然数を使うのに対し、サン=ラグ方式は「1, 3, 5, 7…」という奇数を使います [26]。除数がより急激に大きくなるため、大政党が連続して議席を獲得しにくくなり、中小政党にも議席が配分されやすくなる特性があります [28]。より厳密な比例性を重視する国々で採用されています。

- 最大剰余方式(Largest remainder method):

- これは除数法とは全く異なる考え方です。まず「総有効投票数 ÷ 総議席数」で、1議席獲得に必要な票数(基数)を算出します。各政党は、この基数を満たすごとに議席を獲得します。そして、残った議席を、議席獲得に使われなかった各党の「票の余り(剰余)」が大きい順に配分していく方法です [29]。この方式も、一般的に中小政党に有利とされています。

これらの代替案を導入すれば、33万票で落選し2万4千票で当選するといった極端な事例は起こりにくくなるでしょう。しかし、そこには政治的な選択が伴います。ドント方式の採用は、しばしば「政権の安定」という目的で正当化されます。大政党に有利な仕組みは、議会が多数の小政党で細分化されるのを防ぎ、安定した政治運営に繋がりやすいからです [17]。

一方で、サン=ラグ方式や最大剰余方式は、「民意の多様な反映」や「少数意見の尊重」という価値を重視します。どちらの計算方法を選ぶかという問題は、単なる技術的な議論ではなく、「安定」と「多様性」のどちらを優先するかという、国の政治文化のあり方を問う、きわめて思想的な選択なのです。

閑話休題〜わかりやすい音声解説♪

長い文書を読むのはちょっと・・・という方に朗報です!

「参院選における当落得票の格差」に関しての音声解説を生成。

ここで、閑話休題として、その音声解説をぜひお聞きください。

なお、AIで自動生成していますので、誤読がちょいちょいありますがご容赦ください。

【「参院選における当落得票の格差」に関する音声解説 by Notebook LM自動生成】

第3章:考察、参議院は「地域の代表」か「民意の縮図」か?

選挙区と比例代表で露呈した二つの大きな得票差は、単なる制度上の欠陥というよりも、参議院そのものが抱える根源的な「アイデンティティの危機」の表れです。現在の参議院は、「地域の代表機関」という歴史的役割と、「国民全体の代表機関」という現代的要請との間で、引き裂かれている状態にあると言えます。

参議院は、衆議院の「カーボンコピー」であってはならないという思想のもとに設計されました。解散がなく、任期が6年と長く、3年ごとの半数改選という仕組みは、短期的な世論の熱狂から距離を置き、長期的かつ専門的な視点から国政を審議する「良識の府」としての役割を期待されたものです [18]。この文脈において、都道府県単位の選挙区は、各地域の固有の事情や文化を国政に届けるための重要な装置と位置づけられてきました [3]。

しかし、戦後の民主主義の成熟とともに、「一人一票」の価値を平等に保障すべきだという考え方が、憲法上の至上命題として確立されました [5]。この立場から見れば、参議院もまた、国民全体の意思を正確に反映する「民意の縮図」でなければならず、地域性を理由に投票価値の不平等を正当化することは許されません。最高裁判所の一連の判決は、この現代的な要請を司法の立場から追認したものです [33]。

現在の参議院選挙制度は、この二つの相容れない理念を両立させようとした、苦心の末の「継ぎはぎだらけの妥協の産物」です。選挙区では、都道府県単位という伝統を守ろうとしながら、格差是正のために「合区」という例外を設け、双方から不満が出ています。比例代表では、多様な民意を反映するという建前をとりながら、実際には「安定」を志向するドント方式を採用し、極端な票差を生んでいます。

結果として、どちらの理念も中途半端にしか実現できず、有権者にとっては不可解で納得感の薄い制度となってしまっているのが現状です。

第4章:参院選当落に関する、よくあるQ&A

Q1. 2025年の参院選で見られた「4倍」と「14倍」という得票差は何を意味しているのでしょうか?

A1. 2025年の参議院選挙で顕著になった「4倍」と「14倍」という得票差は、日本の参議院選挙制度が抱える構造的な問題を浮き彫りにしています。「4倍」の差は選挙区において、57万票以上を得ながら落選した候補者と、その約4分の1の14万票程度で当選した候補者がいるという現象を指します。これは主に、人口が少ない地方の選挙区で比較的少ない票で当選できる一方で、人口が多い都市部の激戦区では、当選ラインが高く、多大な票を得ても落選する「死票」が多く生まれることに起因します。

一方、「14倍」の差は比例代表において、33万票以上を得て落選した候補者と、その約14分の1の2万4千票程度で当選した候補者がいるという、さらに大きな乖離を指します。この差は、比例代表制の議席配分に用いられる「ドント方式」と、政党内の当選者決定方法が複雑に絡み合って生じます。得票数の多い大政党に有利なドント方式によって多くの議席を獲得した政党では、比較的少ない個人得票数でも当選の可能性が生じますが、政党全体の獲得議席数が少ない小政党では、たとえ個人で多くの票を集めても落選する可能性があります。

これらの数値は単なる統計的な偶然ではなく、現在の参議院選挙制度が内包する「一票の重み」に対する疑問と、民主主義の根幹に関わる課題を示唆しています。

Q2. 選挙区における「一票の格差」とは具体的にどのような問題で、なぜ生じるのですか?

A2. 選挙区における「一票の格差」とは、有権者の持つ一票の価値が、選挙区によって異なるという問題です。これは憲法第14条が定める「法の下の平等」、特に投票価値の平等に反するとされ、最高裁判所から繰り返し「違憲状態」の判決が出されています。

この問題の根源には、参議院の選挙区選挙が原則として47都道府県を一つの選挙単位としていることにあります。参議院が「地方の代表」としての性格を持つという理念に基づいているためですが、東京都のような人口1000万人を超える都道府県と、鳥取県のように人口が最も少ない都道府県では、有権者数に20倍以上の開きがあります。にもかかわらず、各都道府県に議席を配分する際、人口比を完全に反映させることが現状の制度では困難なため、議員一人当たりの有権者数に大きな差が生まれます。結果として、有権者の少ない選挙区の一票は、有権者の多い選挙区の一票よりも、相対的に重い価値を持つことになります。これが「一票の格差」の実態です。

Q3. 「合区」とは何ですか?その導入にはどのようなジレンマがありますか?

A3. 「合区」とは、参議院選挙における「一票の格差」を是正するために、隣接する人口の少ない複数の県を統合し、一つの選挙区とする制度です。2016年の参院選から、鳥取県と島根県、徳島県と高知県がそれぞれ「合区」となり、これによって最大格差は一時的に3倍程度まで圧縮されました。これは最高裁からの度重なる「違憲状態」判決への対応策として導入されたものです。

しかし、合区には深刻な政治的ジレンマが存在します。合区の対象となった県からは、「地方の声が国政に届かなくなる」という猛烈な反発があります。これまで各県から少なくとも一人の代表が選出される可能性があったのに対し、合区によってその保証がなくなり、地域固有の事情が国政に反映されにくくなるという懸念があるためです。全国知事会なども合区を「緊急避難的な措置」と位置づけ、解消を求めています。

このジレンマは、「投票価値の平等」という憲法上の要請と、「地域の代表性」という参議院の伝統的な役割との衝突から生じています。合区を解消すれば格差が再拡大し、再び違憲判決を受ける可能性が高まります。この法と政治的要請の板挟みが、参議院の選挙制度改革を長年停滞させる根本原因となっています。

Q4. 選挙区の抜本的な改革案として議論される「ブロック制」とはどのようなものですか?そのメリットとデメリットは何ですか?

A4/ 選挙区の抜本的な改革案として専門家の間で議論されている「ブロック制」とは、現在の都道府県単位の選挙区を廃止し、全国を東北、関東、近畿といった複数の広域ブロックに再編して、そこから議員を選出する方式です。

メリットとしては、ブロック内の人口に応じて定数を配分するため、「一票の格差」を限りなく小さく、あるいは完全に解消できる点が挙げられます。また、議員の視点が個別の県益から、より広域的な地域全体の課題へと向かうことが期待されます。

しかし、デメリットも大きいのが実情です。まず、100年近く続いてきた「都道府県の代表」という参議院の伝統とアイデンティティが完全に失われます。選挙区が広大になるため、選挙運動にかかる費用が増大し、知名度のない新人候補には不利になるという指摘もあります。そして最も本質的な問題は、参議院の選挙制度が衆議院の比例代表ブロックと類似してしまうことです。衆議院との違いが曖昧になれば、「そもそも参議院は必要なのか」という「参議院不要論」に繋がりかねないという懸念があります。ブロック制は格差是正の「劇薬」である一方で、その副作用は計り知れないとされています。

Q5. 比例代表選挙における「ドント方式」とは何ですか?なぜ大政党に有利だと言われるのですか?

A5. 比例代表選挙における「ドント方式」とは、各政党の総得票数を、1, 2, 3, 4…という連続する整数で次々と割っていき、その計算結果(商)が大きい順に議席を一つずつ配分していく議席配分方法です。参議院の比例代表選挙では、このドント方式によって各政党に割り振られる議席数が決定されます。

この計算方法は、一見公平に見えますが、数学的に「大政党に有利」な結果を生み出す特性を持っています。なぜなら、得票数の多い大政党は、たとえ得票数を2や3で割っても、なお得票数の少ない小政党が1で割った商(つまり、もとの得票数)よりも大きくなることが多いためです。これにより、大政党は連続して議席を獲得しやすくなります。

例えば、ある政党が他の政党の数倍の票を獲得した場合、議席数は票の比率以上に多くなる傾向があります。これは、得票を割る除数が増えるにつれて、商の減少幅が大政党の方が相対的に小さく、より上位に残る機会が多いためです。ドント方式の採用は、しばしば「政権の安定」という目的で正当化されます。多数の小政党による議会の細分化を防ぎ、安定した政治運営に繋がりやすいと考えられているからです。

Q6. 比例代表で「33万票で落選、2万4千票で当選」という極端な事例が生まれるのはなぜですか?

A6. この極端な得票差は、比例代表選挙の「非拘束名簿式」と「ドント方式」による二段階の選抜プロセスが複雑に作用した結果として生じます。

比例代表選挙では、まず各政党の総得票数に基づきドント方式で「政党が獲得する議席数」が決まります(第一段階:政党間競争)。次に、その政党に配分された議席の枠内で、個々の候補者の得票数が多い順に当選者が決定されます(第二段階:政党内競争)。ただし、「特定枠」の候補者は個人得票に関わらず優先的に当選します。

- 33万票で落選した候補者は、比較的小さな政党に所属していました。彼の33万票という個人票は政党全体の得票に大きく貢献しましたが、その政党がドント方式による第一段階の「政党間競争」で、例えば1議席しか獲得できなかった場合、その政党内で個人得票数1位であれば当選しますが、今回は第一段階の「政党間競争」で獲得議席数は0議席でした。結果、落選となりました。

- 2万4千票で当選した後藤氏は、ドント方式で多くの議席(7議席)を獲得した政党に所属していました。彼の政党は第一段階の「政党間競争」に圧勝し、多くの議席枠を得ました。次に始まった第二段階の「政党内競争」で、後藤氏が2万4千票という得票数で、その党内ランキングの当選ラインに滑り込み、最後の議席を獲得したのです。

つまり、この比較は「政党間競争の敗者(党の議席枠が足りず落選した、小政党の人気候補者)」と「政党内競争のギリギリの勝者(大政党の議席枠に助けられて当選した、得票数の少ない候補者)」を並べているため、有権者の感覚からすれば不条理な得票差が生まれるのです。個人の人気よりも、まず所属政党が議席を獲得できるかどうかが優先されるという、制度上の特性を反映しています。

Q7. ドント方式以外の比例代表の議席配分方法にはどのようなものがありますか?それぞれどのような特徴がありますか?

A7. ドント方式以外にも、比例代表の議席配分方法にはいくつかの選択肢が存在し、それぞれ異なる特性を持っています。

- サン=ラグ方式(Sainte-Laguë method):

- ドント方式が除数として「1, 2, 3, 4…」という自然数を使うのに対し、サン=ラグ方式は「1, 3, 5, 7…」という奇数を使います。除数がより急激に大きくなるため、大政党が連続して議席を獲得しにくくなり、中小政党にも議席が配分されやすくなる特性があります。より厳密な比例性を重視する国々で採用されています。この方式を導入すれば、得票と議席の乖離がドント方式よりも小さくなる傾向があります。

- 最大剰余方式(Largest remainder method):

- これは除数法とは異なり、まず「総有効投票数 ÷ 総議席数」で、1議席獲得に必要な票数(基数)を算出します。各政党は、この基数を満たすごとに議席を獲得します。そして、残った議席を、議席獲得に使われなかった各党の「票の余り(剰余)」が大きい順に配分していく方法です。この方式も、一般的に中小政党に有利とされており、民意の多様な反映を重視する傾向があります。

これらの代替案を導入すれば、ドント方式がもたらす極端な得票差は起こりにくくなる可能性があります。しかし、どの計算方法を選ぶかは、単なる技術的な議論ではなく、「安定」と「多様性」のどちらを優先するかという、国の政治文化や目指す政治のあり方を問う思想的な選択と言えます。

Q8. 参議院は「地域の代表」と「民意の縮図」のどちらを目指すべきだと考えられますか?

A8. 現在の参議院は、「地域の代表機関」という歴史的役割と、「国民全体の代表機関(民意の縮図)」という現代的要請との間で引き裂かれている状態にあります。これは、選挙区における「一票の格差」問題と、比例代表における「ドント方式」による得票差に象徴されています。

参議院は、衆議院とは異なる「良識の府」として、短期的な世論に流されず、長期的・専門的な視点から国政を審議する役割が期待されてきました。この役割のためには、各都道府県の固有の事情を国政に届ける「地域の代表」としての機能が重要とされてきました。

しかし、戦後の民主主義の成熟とともに、「一人一票」の価値を平等に保障すべきだという「投票価値の平等」が憲法上の至上命題として確立されました。この観点からは、参議院も国民全体の意思を正確に反映する「民意の縮図」であるべきであり、地域性を理由に投票価値の不平等を正当化することは許されません。最高裁判所の判決は、この現代的要請を追認したものです。

現在の制度は、これら二つの相容れない理念を両立させようとした結果の「継ぎはぎだらけの妥協の産物」であり、どちらの理念も中途半端にしか実現できていないのが現状です。

この問いに対する明確な答えは存在せず、国民的議論が必要です。参議院が衆議院とは異なる独自の役割を担うべきか、あるいはより「民意の縮図」としての性格を強めるべきか。政治の「安定」と「多様性」のバランスをどこに置くのか。これらの議論を通じて、より納得感のある民主主義を築くための方向性を見出すことが求められています。第4章:参院選当落に関する、よくあるQ&A

まとめ:私たちが「一票」に求めるべき未来

2025年参院選が示した「4倍」と「14倍」の得票差は、日本の民主主義が抱える制度的疲労の象徴です。選挙区における問題は、地域の代表性という伝統と、投票価値の平等という憲法上の原則との衝突から生まれています。一方、比例代表における問題は、議席配分の数学的ルールが、安定性を優先するあまり、個人の得票と議席獲得との間に大きな乖離を生じさせていることに起因します。

これらの問題を解決するための特効薬は、残念ながら存在しません。あらゆる選挙制度は、何らかの価値を優先すれば、別の価値が犠牲になるというトレードオフの関係にあります。

- 地域の代表性を徹底すれば、投票価値の平等は損なわれます。

- 投票価値の平等を機械的に追求すれば(例:ブロック制)、地域のアイデンティティは失われます。

- 政権の安定を重視すれば(例:ドント方式)、少数意見の反映は困難になります。

- 少数意見の尊重を追求すれば(例:サン=ラグ方式)、政治の断片化を招くかもしれません。

重要なのは、これらの矛盾や課題の存在を正確に理解した上で、私たち国民が、これからの参議院に、そして日本の政治に何を求めるのかを真剣に議論することです。参議院は、衆議院とは異なる、どのような独自の役割を担うべきなのでしょうか。私たちは、政治の「安定」と「多様性」のバランスをどこに置くべきだと考えるのでしょうか。

選挙制度改革の議論は、専門家や政治家だけのものであってはなりません。私たち一人ひとりが、自らの一票にどのような未来を託したいのかを考え、声を上げること。それこそが、より納得感のある民主主義を築くための、最も確かな一歩となるはずです。

参照情報

- 参議院議員通常選挙とは – 総務省

https://www.soumu.go.jp/2025senkyo/about/ - 投票の方法|兵庫県選挙管理委員会 第27回参議院議員通常選挙

https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/voting_method/ - 参議院選挙における合区の解消に関する決議 – 全国知事会

https://www.nga.gr.jp/item/material/files/group/2/01_shiryo_ketsugi.pdf - 参議院議員選挙制度の変遷

https://www.sangiin.go.jp/japanese/san60/s60_shiryou/senkyo.htm - 「一票の格差」は 何が問題で,どの ような対策がとら れているのでしょ うか。 【学習問題】

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000078369_00/social_22.pdf - 参議院の一票の格差・定数是正問題 – 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000581_po_0610.pdf?contentNo=1 - 参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例 – 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9450624_po_077401.pdf?contentNo=1 - 参院選、合区導入で一票の格差是正へ – 政治山

https://seijiyama.jp/article/news/nws20150714-001.html - 参院選「1票の格差」で一斉提訴 3.13倍に拡大、無効求め

https://www.47news.jp/12898159.html - 参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書

https://www.sangiin.go.jp/japanese/kon_kokkaijyoho/sankaikyou/r4/pdf/r4senkyo_houkoku.pdf - 小選挙区比例代表並立制のしくみ – あすなろ学習室

https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/society/chu/citizen/seiji/02_6_hirei_heiritu.htm - + + + 船田はじめの F – P r o j e c t N e t + + + 本・エッセイ ~生きた政治学ノートⅡ

https://www.funada.org/hon/2002ikitaseiji/2002_ikita_seiji03.html - 参議院選挙における合区の解消に関する決議 – 全国知事会

https://www.nga.gr.jp/item/material/files/group/2/06%20170329sanko3.pdf - 参議院議員選挙における 合区の解消について – 鳥取県

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1103288/gouku1.pdf - 参議院選挙制度の見直しによる「合区」設置

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20150904003s.pdf - 参議院議員選挙における合区の解消について – 山口県

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/211783.pdf - ブロック制度の問題点

http://www.yasuhiro-tsuji.jp/election0216b.pdf - 【わかりやすく解説】参議院選挙の仕組みとは?ドント方式の計算方法や3年ごとに半数改選の理由! – – スペースシップアース

https://spaceshipearth.jp/houseofcouncilors-sikumi/ - 比例代表選出議員選挙の当選人の決定方法について教えてください。 – 練馬区

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/senkyo-faq/hirei.html - 【参議院選挙2025】比例代表の仕組みを徹底解説!~ドント式・非拘束名簿式とは? – 佐藤力

https://satoriki.net/blog/11427/ - 選挙Q&A「Q9.特定枠制度って?」~栃木県選挙管理委員会

https://www.pref.tochigi.lg.jp/senkyo/r01sangi/qanda/qanda09.html - Q9.特定枠制度って? – 栃木県選挙管理委員会

https://www.tochigi-senkyo.jp/qanda/qanda09.html - 選挙Q&A「Q9.ドント方式って?」

https://www.pref.tochigi.lg.jp/senkyo/28sangi/qanda/qanda-9.html - 比例代表の議席配分を決めるドント式 – 政治山

https://seijiyama.jp/article/news/nws20190715.html - 小選挙区制のしくみ – あすなろ学習室

https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/society/chu/citizen/seiji/02_3_nihon_senkyo_seido.htm - 諸外国の選挙制度 – 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050467_po_0721.pdf?contentNo=1 - 比例代表制による議席配分とχ²検定

https://www.kobe-c.ed.jp/_view/rki-hs/attach/get/2168/1833/41/0 - 衆議院選挙区の都道府県間の配分について

https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/record/4929/files/ps193_07_shinada.pdf - 議席配分法に対する線形時間アルゴリズム – RIMS, Kyoto University

https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1375-12.pdf - 選挙区割りの見直し – 総務省統計局

https://www.stat.go.jp/naruhodo/15_episode/toukeigaku/senkyoku.html - 二大政党とは?日本はどっち?多党制との違いと導入している国やメリット・デメリットをわかりやすく解説 – スペースシップアース

https://spaceshipearth.jp/two-party-system/ - 調査会の重視発展を/参院改革協専門委 井上氏が指摘 – 日本共産党

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-21/2024052102_07_0.html - 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 – 日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/231018.html

コメント