享年と行年については、過去、このサイトで記事を書きました。

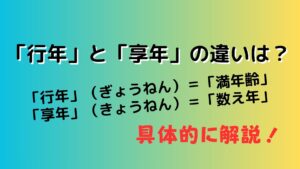

簡単に振り返ると、お亡くなりになった日を数え年で表現したのが「享年(きょうねん)」、一方、満年齢で表現したのが「行年(ぎょうねん)」です。

筆者は、訃報関係については「享年一択」と考えていたのですが、どうもそうではないという出来事があったので、改めて「享年と行年」について、パート2を書きました。

享年と行年について

前掲した、以前の記事のまとめです。

享年は「数え年」、行年は「満年齢」での数え方です。

「数え年」では、生まれた日には「1歳」とカウント。「満年齢」では、当然「0歳」ですね。

そして、「数え年」では、生まれた年の翌年(1月1日以降)には「2歳」とカウントします。

一方、「満年齢」では、生まれた年の翌年であっても誕生日前は「0歳」です。

つまり、そもそも「数え年」と「満年齢」では、生まれた年の年末までは「1歳」カウントが異なります。

そして、翌年になると「誕生日前」までは「2歳」カウントが異なります。

これが「数え年」と「満年齢」のルール。

ですから、お亡くなりになった日の享年については…

- 誕生日前ならば、「満年齢」に「+2歳」したのが「享年」になります。

- 誕生日以降ならば、「満年齢」に「+1歳」したのが「享年」になります。

昨日のできごと

筆者は自治会の役員をやっています。その関係で町内で回覧する訃報をつくったりします。

一昨日、町内のお二方がお亡くなりになりました。

以前、数回訃報をつくったことがありますが、今回は、直接、訃報に載せる情報をご遺族の方々と話したりしました。

自治会の訃報フォーマットでは「○○様(享年□□歳)が・・・」と書きます。

筆者は、年齢は享年表示が常識と考えていましたが、ご遺族の感覚は随分違ったのです。

このお二人、ともに誕生日前なので、満年齢に「+2歳」とします。これに違和感あるみたい。

そこで、複数のAIでも調べてみました。訃報では享年が基本みたいだけど、最近は違うとの回答が。

そして、葬儀屋が書いた遺族との調整のフォームを今回入手したのですが、そのフォームにはかつてあったと記憶している「享年欄」がなく「満年齢」となっています。

なるほど、葬儀現場でも、捉え方が違ってきているのかなと判断した次第です。

そんなこんなで、訃報は「○○様(行年□□歳)が・・・」に変更しました。

まとめ

どうでもいい記事になってしまいましたが、こうやって、今までの伝統というか流れが、少しずつ変わっていくんですね。

突然、あれ?と思い出して、仏壇の位牌を確認。

数年前に亡くなった母、そして随分前に亡くなった父が連記されている位牌です。

位牌は「行年」となっていました。

そうか、もしかしたらかなり前から「行年」が普通(トレンド)だったのかもしれません。

★改めてChatGPTとPerplexityに最近のトレンド(?)を聞いたら、やはり満年齢(行年齢)が主になってきている旨を再確認しました!

コメント