2025年7月に行われる参議院選挙では、私たちは2枚の投票用紙を使って投票します。1枚は「選挙区」、もう1枚は「比例代表」です。この比例代表では、全国で50議席(2025年選挙時点)を各政党に配分するために『ドント方式』という計算方法が使われています。

「ドント方式って何?」「どうやって議席が決まるの?」そんな疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では、参議院選挙の比例代表で使われるドント方式の仕組みを、中学生でもわかるように詳しく説明します。選挙の仕組みを理解することで、自分の一票がどのように政治に反映されるかがよくわかるはずです。

なお、参議院選挙2025全体については、次の記事をどうぞ。

比例代表選挙とは何か

比例代表選挙の基本的な仕組み

参議院選挙の比例代表は、全国を一つの選挙区として行われる選挙です。有権者は政党名または候補者名のどちらかを書いて投票します。この2つの得票数を合計したものが、その政党の総得票数となります。

例えば、A党が以下のような結果だったとします。

- 政党名での得票:100万票

- 候補者名での得票:50万票(田中さん30万票、佐藤さん20万票)

- A党の総得票数:150万票

この総得票数に応じて、50議席が各政党に配分されます。そして、各政党内では、原則として候補者名で得票数が多い順に当選者が決まりますが、政党が優先順位を指定できる『特定枠』制度もあります。

選挙区選挙との違い

選挙区選挙では、都道府県ごとに区切られた選挙区で、その地域の代表者を選びます。一方、比例代表選挙は全国規模で行われ、政党の支持率に応じて議席を配分する仕組みです。

この違いにより、比例代表では小さな政党でも一定の支持があれば議席を獲得できる可能性があります。これが民意をより正確に反映する選挙制度とされる理由です。

ドント方式の基本原理

ドント方式とは

ドント方式は、ベルギーの数学者ヴィクトル・ドントが考案した議席配分方法です。各政党の得票数を1、2、3、4…という数字で順番に割っていき、その結果を大きい順に並べて議席を配分します。

なぜドント方式を使うのか

議席を配分する方法はいくつかありますが、ドント方式は以下の理由で多くの国で採用されています。

- 計算が比較的簡単:割り算だけで計算できるため、結果が分かりやすい

- 公平性が高い:得票数に応じて議席が配分される

- 安定性がある:大きな政党にやや有利になる傾向があり、政治の安定につながる

ドント方式の特徴

ドント方式には以下のような特徴があります。

- 得票数が多い政党ほど多くの議席を獲得できる

- 完全に得票率と議席数が一致するわけではない

- 小さな政党が議席を獲得するには、他党との得票差や議席数によっては、ある程度のまとまった得票数が必要

ドント方式の計算方法を実例で学ぼう

具体的な計算例

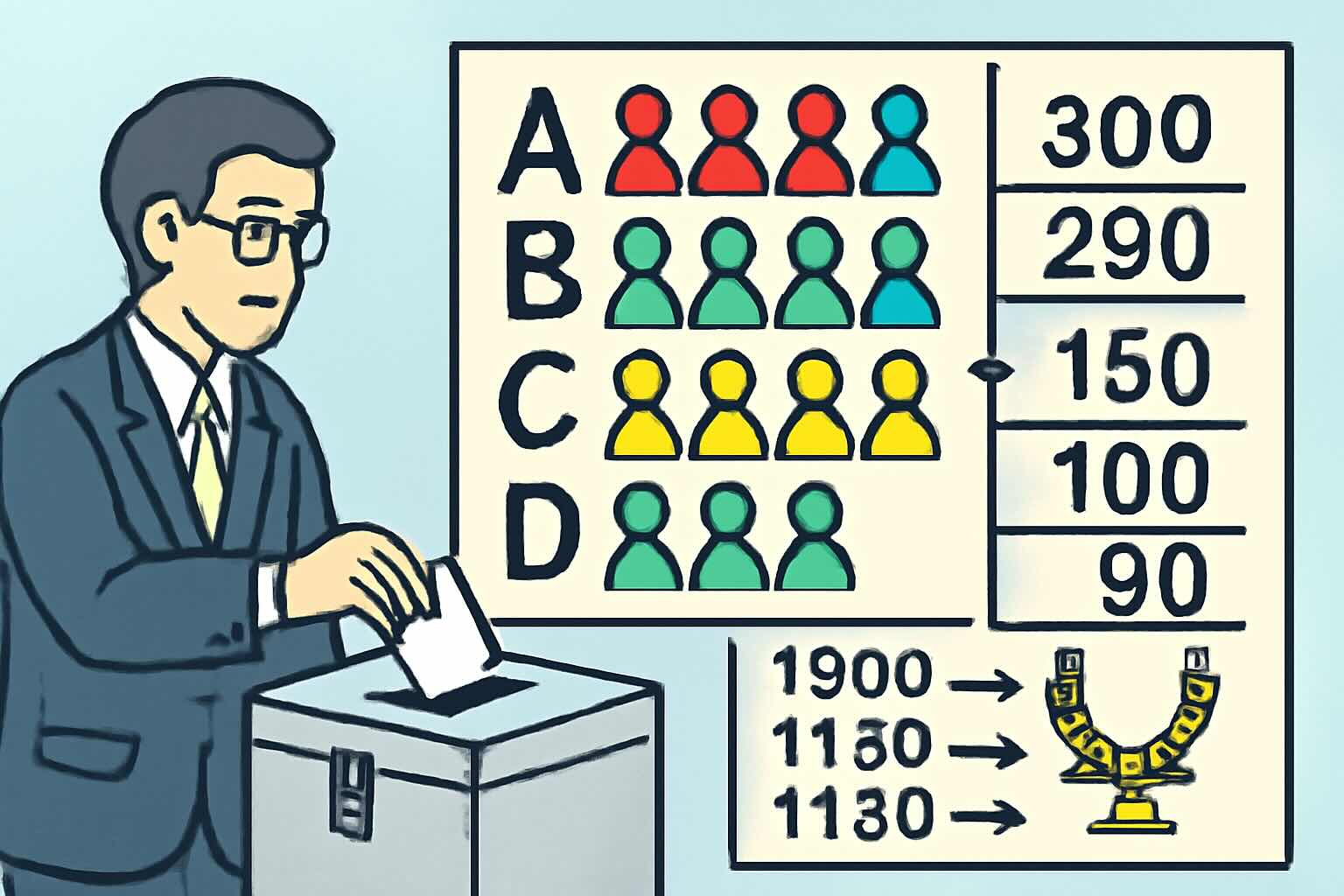

参議院比例代表の50議席を、4つの政党で分け合う場合を例に説明します。

各政党の得票数(仮想例):

- A党:1,000万票

- B党:800万票

- C党:600万票

- D党:200万票

ステップ1:各政党の得票数を1、2、3…で割る

A党の計算:

- 1,000万 ÷ 1 = 1,000万

- 1,000万 ÷ 2 = 500万

- 1,000万 ÷ 3 = 333.3万

- 1,000万 ÷ 4 = 250万

- 1,000万 ÷ 5 = 200万

- (以下続く)

B党の計算:

- 800万 ÷ 1 = 800万

- 800万 ÷ 2 = 400万

- 800万 ÷ 3 = 266.7万

- 800万 ÷ 4 = 200万

- 800万 ÷ 5 = 160万

- (以下続く)

C党の計算:

- 600万 ÷ 1 = 600万

- 600万 ÷ 2 = 300万

- 600万 ÷ 3 = 200万

- 600万 ÷ 4 = 150万

- (以下続く)

D党の計算:

- 200万 ÷ 1 = 200万

- 200万 ÷ 2 = 100万

- (以下続く)

ステップ2:計算結果を大きい順に並べる

1位:A党 1,000万(A党の1議席目)

2位:B党 800万(B党の1議席目)

3位:C党 600万(C党の1議席目)

4位:A党 500万(A党の2議席目)

5位:B党 400万(B党の2議席目)

6位:A党 333.3万(A党の3議席目)

7位:C党 300万(C党の2議席目)

8位:B党 266.7万(B党の3議席目)

9位:A党 250万(A党の4議席目)

10位:A党、B党、C党、D党がすべて 200万(同点)

ステップ3:同点の場合の処理

同点の場合は、公職選挙法に基づき、抽選などで順位を決定します。仮にD党が10位になったとすると・・・

10位:D党 200万(D党の1議席目)

11位:C党 200万(C党の3議席目)

12位:B党 200万(B党の4議席目)

13位:A党 200万(A党の5議席目)

この作業を50位まで続けて、各政党の議席数を決定します。

最終的な議席配分(例)

この例では、最終的に以下のような議席配分になる可能性があります。

- A党:約20議席

- B党:約16議席

- C党:約12議席

- D党:約2議席

ドント方式のメリットとデメリット

メリット

1. 分かりやすい計算方法

ドント方式は基本的に割り算だけで計算できるため、選挙結果の算出過程が透明で理解しやすいです。

2. 得票数に応じた議席配分

各政党の得票数に比例して議席が配分されるため、民意を比較的正確に反映できます。

3. 政治の安定性

大政党にやや有利な特徴があるため、政党の細分化が抑制され、結果として政治の安定につながる場合があります。

デメリット

1. 完全な比例性ではない

得票率と議席率が完全に一致するわけではなく、大政党がやや有利になる傾向があります。

2. 小政党に不利

一定の得票数を得られない小さな政党は、議席を獲得することが困難です。

3. 死票の発生

議席獲得に至らなかった得票(小政党や個人候補への投票など)は『死票』となる場合があり、全ての民意が議席に反映されるわけではありません。

他の配分方式との比較

ドント方式以外にも、「サン=ラゲ方式」「ハーゲンバッハ=ビショフ方式」など、さまざまな議席配分方法があります。

それぞれに特徴があり、小政党により有利な方式もありますが、日本では長年ドント方式が採用されています。

まとめ

参議院選挙の比例代表で使われるドント方式は、各政党の得票数を1、2、3…で順番に割り、その結果を大きい順に並べて議席を配分する方法です。この仕組みにより、50議席が各政党の得票数に応じて配分されます。

ドント方式は計算の透明性と政治の安定性を両立させる方法として、日本を含む複数の国で採用されていますが、完全な比例性ではなく、大政党にやや有利な特徴があります。しかし、得票数に応じて議席が配分されるため、民意を一定程度反映できる制度です。

選挙の仕組みを理解することで、私たちの一票がどのように政治に反映されるかがよくわかります。

2025年の参議院選挙では、この知識を活かして、より意味のある投票を行いましょう。

政治は私たちの生活に直結する大切な問題です。

若い世代の皆さんも、ぜひ選挙に参加して、自分たちの未来を決める政治に参加してください。

コメント